|

CHALLENGE A-Z 2022 Pour leur cinquième participation au #ChallengeAZ, les Archives nationales d’outre-mer vous invitent à parcourir chaque jour leurs fonds sous la forme d’un abécédaire. Comme l’an passé, notre site internet et nos réseaux sociaux (Twitter @ANOM_officiel et Instagram @anom_gouv) vous présenteront chaque jour une notice illustrée. L’édition 2022 est construite autour des voyages et des voyageurs, dans une large acception : femmes et hommes, navires et pèlerinages, flore et astronomie… 26 notices, des #outremers, 1 #memoirepartagee. #challengeaccepted

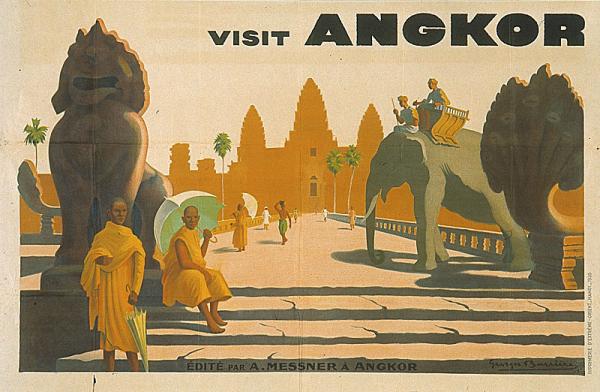

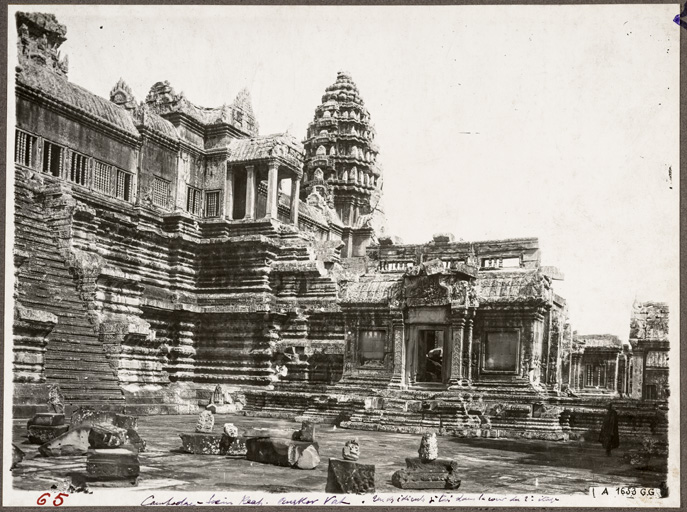

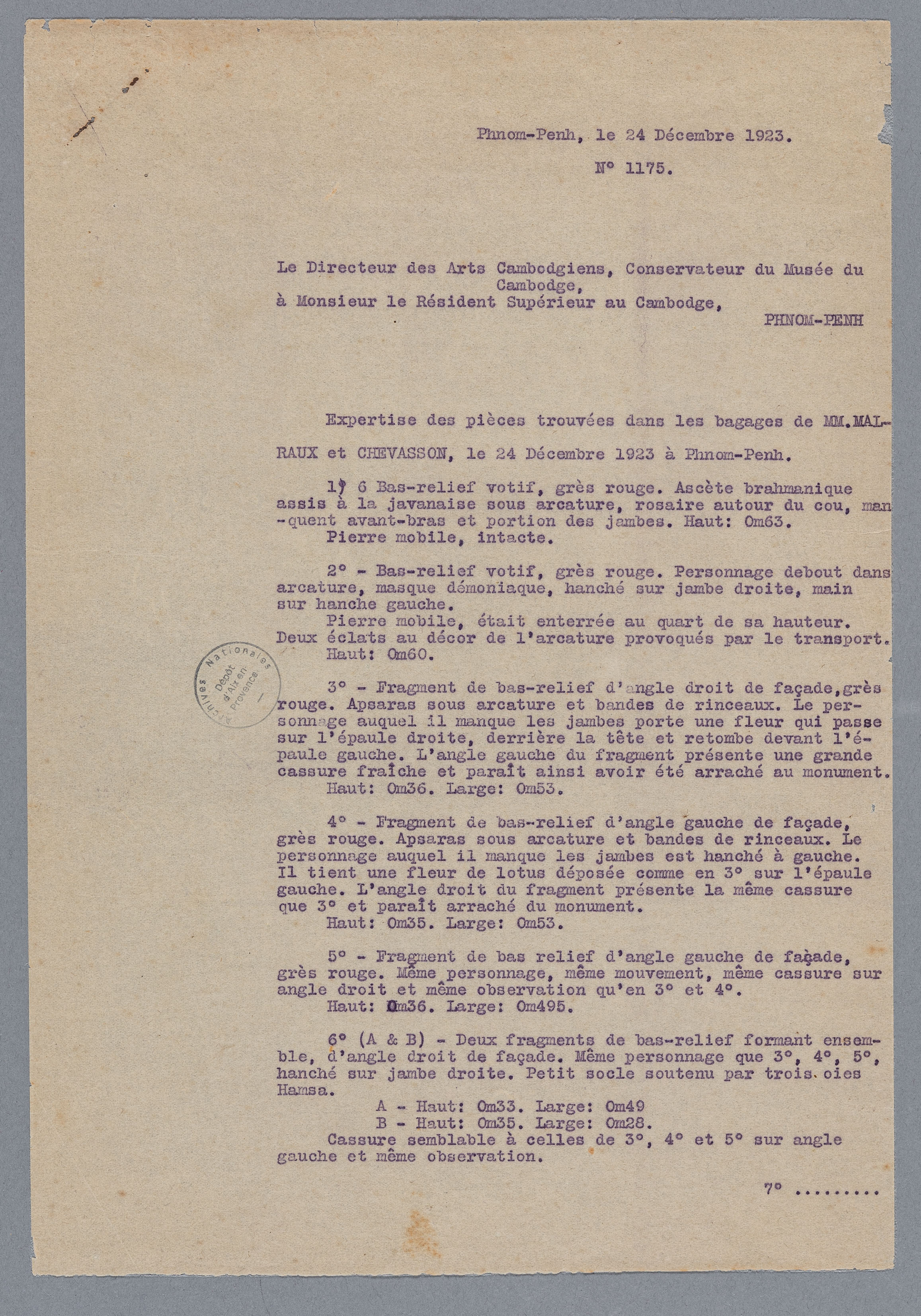

Zhou Daguan

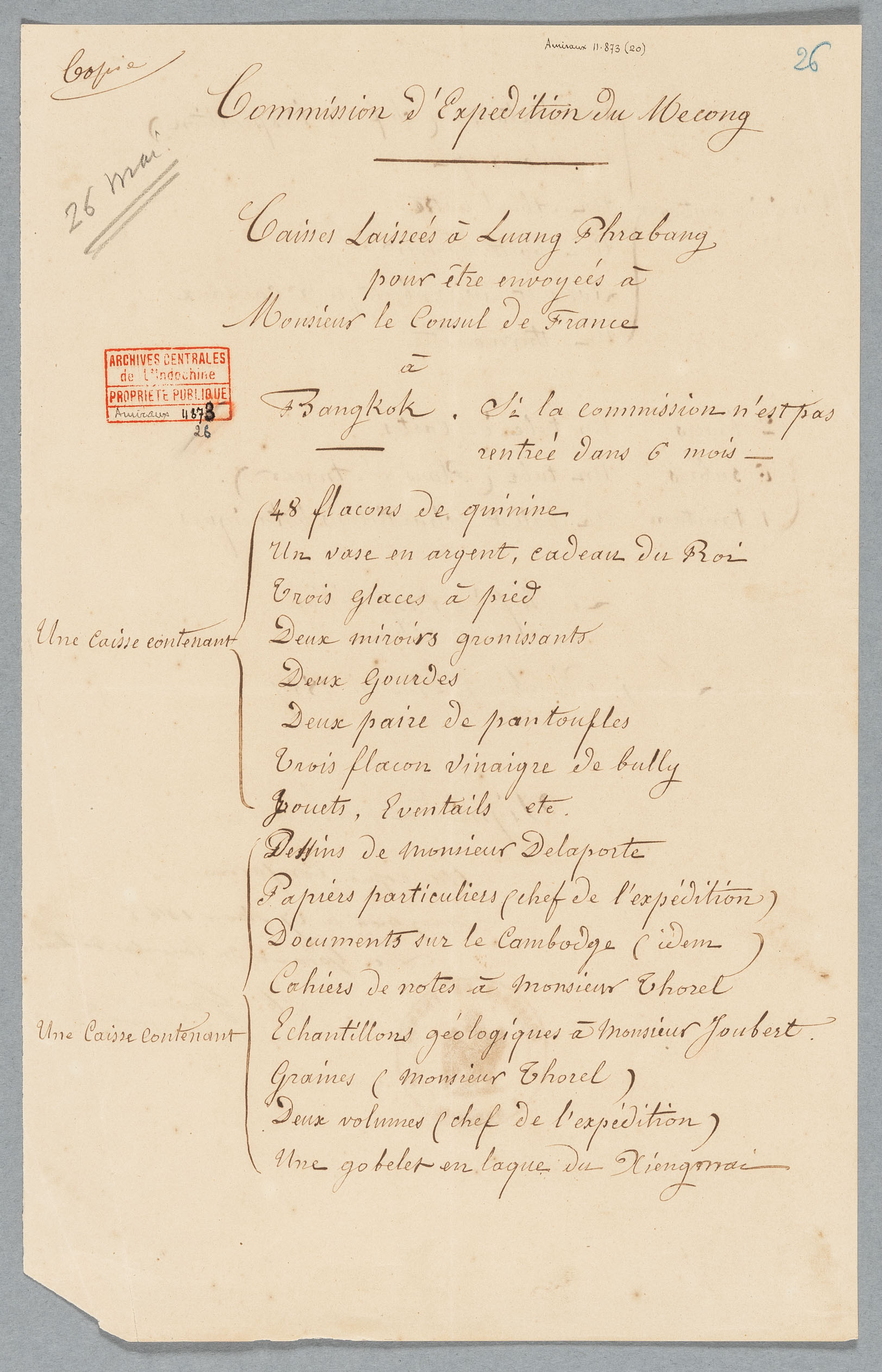

Ce moine et diplomate chinois est connu pour avoir laissé le premier récit sur la cour du roi Indravarman II où il séjourne lors d’une de ses missions entre août 1296 et juillet 1297. Il est ainsi le « découvreur » d’Angkor et celui qui a rédigé les premières descriptions précises de plusieurs temples tels le Bayon, le Baphuon ou Angkor Vat dans ses « Mémoires sur les coutumes du Cambodge ». Après le passage de Zhou Daguan il faut attendre le 19e siècle pour que le site soit signalé à l’attention des occidentaux. C'est en 1861 qu'Henri Mouhot le fait connaître en Europe grâce au récit détaillé qu'il fait de sa découverte dans un ouvrage richement illustré intitulé « Voyages dans les royaumes du Siam du Cambodge et du Laos ». Il donne alors naissance à une nouvelle passion, celle des ruines d'Angkor baignées de mystère et enfouies dans la végétation. Entre 1866 et 1868 « la mission française d'exploration du cours du Mékong » dirigée par Doudart de Lagrée puis Francis Garnier aboutit à la première description archéologique du Cambodge. Puis en 1873-1874 Louis Delaporte rapporte les premières statues khmères. Il publie ses dessins dans un « Album pittoresque » et fonde le Musée d'art indochinois du Trocadéro où sont exposés des moulages et des originaux. L'inventaire systématique des monuments khmers débute en 1900, il se poursuit jusque dans les années 1930. Illustrations

Sources aux ANOM :

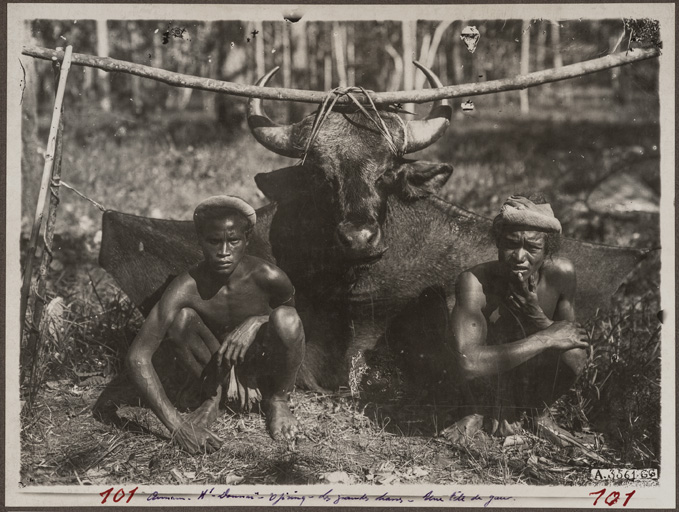

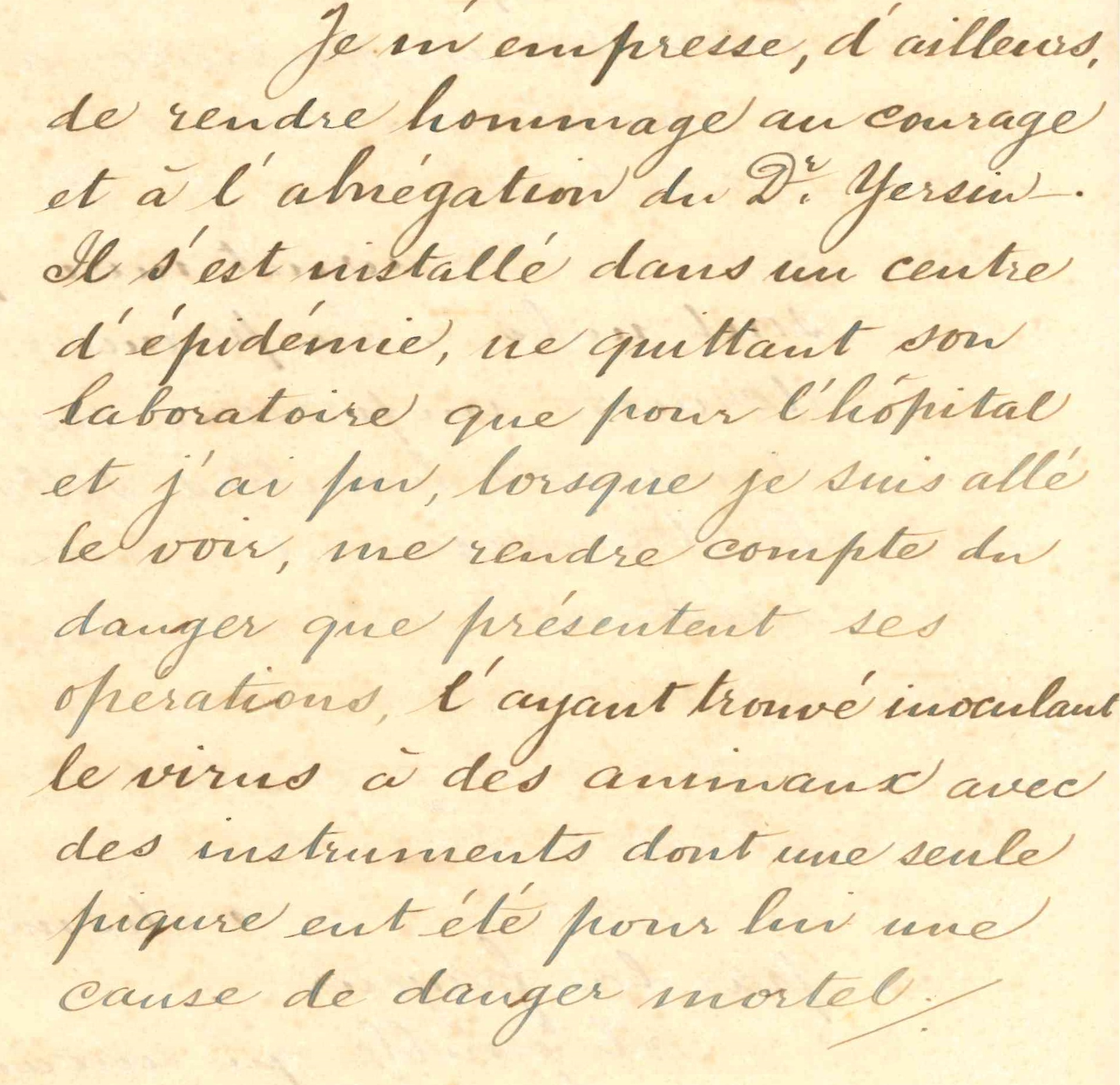

Yersin, Alexandre

Médecin et bactériologiste franco-suisse formé à l’école pasteurienne, Alexandre Yersin fut également un grand explorateur de l’Indochine où il s’installe en 1890 et où il mourra en 1943. Les ANOM conservent de nombreux dossiers concernant les différents aspects de la vie d’Alexandre Yersin en Indochine : missions d’exploration, activité médicale, développement de la culture de l’hévéa. Il s’agit de dossiers administratifs, de correspondances, de rapports de missions. Illustrations

Sources aux ANOM :

Séjour à Xieng Hung

Auguste Pavie (1847-1925), à l’origine simple commis des télégraphes en Cochinchine, devint explorateur, diplomate et haut fonctionnaire français. La présence française est effective depuis une dizaine d’année lorsqu’il arrive en Indochine, à Saigon en 1867. À son retour en métropole en 1895 les territoires laotiens font partie grâce à lui de l’Indochine. Pierre-Antonin Lefèvre-Pontalis (1864-1938), étudiant à l’École des langues orientales, rencontre Pavie à Paris en 1885. Après avoir intégré le ministère des Affaires étrangères il rejoint la mission Pavie en octobre 1889 qu’il accompagnera pendant vingt mois jusqu’en juillet 1891. Il le rejoindra par la suite en janvier 1894 en tant que commissaire adjoint de la République. Lors de leur voyage d’exploration au pays des « douze mille rizières », les Sip Song Panna, Pavie et Lefèvre-Pontalis, à qui il a confié la rédaction du journal de marche, arrivent le 1er avril 1891 à Xieng-Hung au Laos, en guerre contre Muong-Kié. Cette première journée leur permet de prendre connaissance des antécédents de cette guerre, Lefèvre-Pontalis relate leur arrivée dans le pays et leur rencontre avec le prince, la reine… Au regard des conditions pacifiques de leur mission il leur est demandé de contribuer à la réconciliation des belligérants. Le journal retrace ensuite quotidiennement leur séjour dans le pays jusqu’à leur départ le 9 avril pour Muong Hai.

Wiart, Albert

Albert Wiart (1863-1933) était ingénieur des Ponts-et-chaussées. Il fut nommé ingénieur ordinaire des travaux publics en Indochine le 1er mai 1899 avant de devenir le 26 mai, seulement quelques jours plus tard donc, chef de service des travaux publics en Indochine. Sa mission consistait à étudier au Tonkin et en Chine les moyens de pénétration par voies ferrées des provinces chinoises du Sud-Ouest. Les archives de mission conservées aux ANOM permettent de découvrir, au travers de rapports manuscrits, des éléments concernant les populations, les mines, les techniques traditionnelles, le commerce, etc. des régions du Yunnan et du Seu Tchouan (Chine). On y apprend notamment avec intérêt la technique de fabrication et de conservation de l’indigo. Les qualités avec lesquelles il remplit ses différentes missions le firent recommander par sa hiérarchie pour la Croix de Chevalier de la Légion d’honneur en 1902, distinction qu’il obtint quelques années plus tard, en 1908. Sources complémentaires aux ANOM : Sources complémentaires aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine : Légendes et cotes des illustrations :

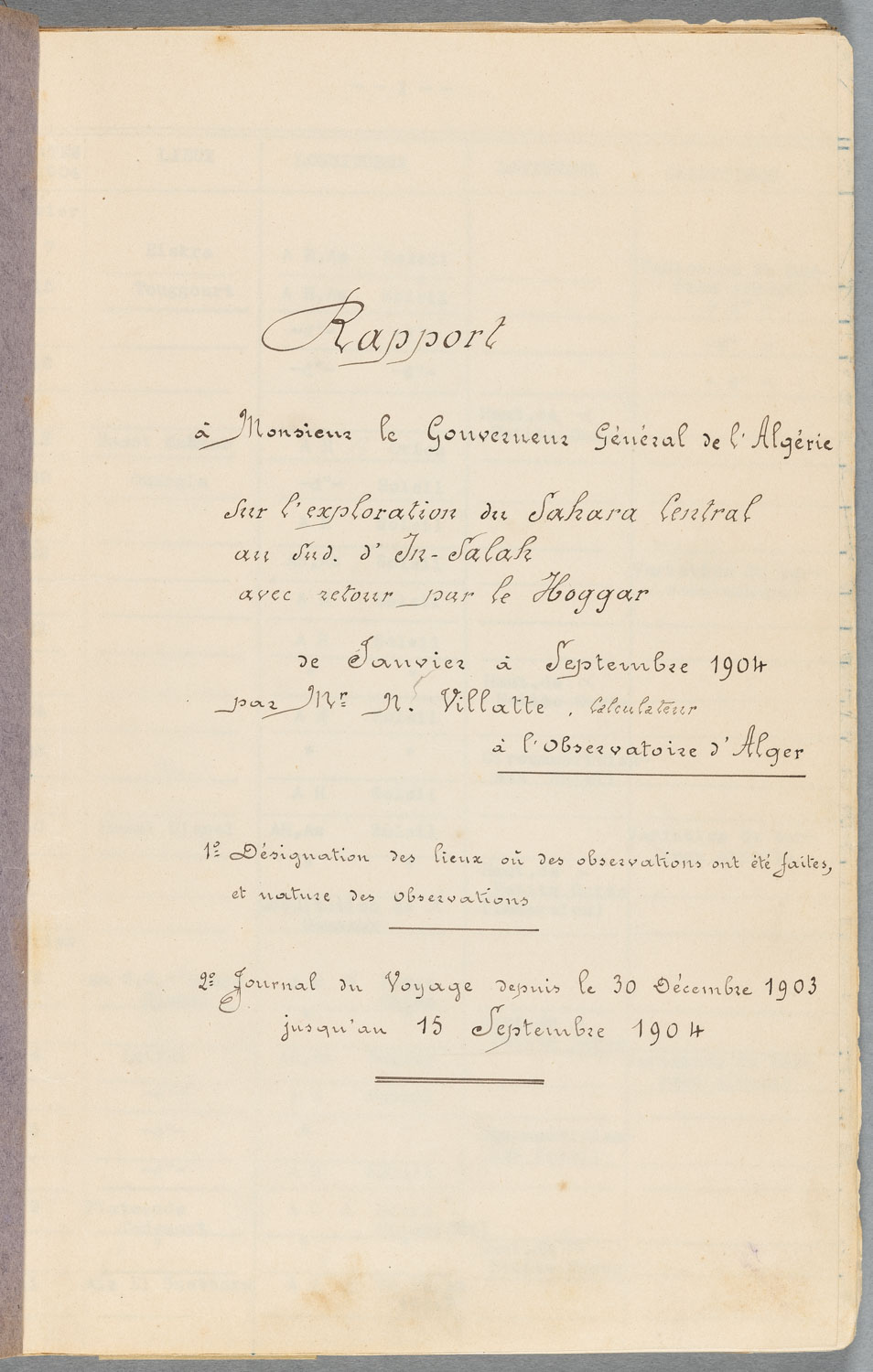

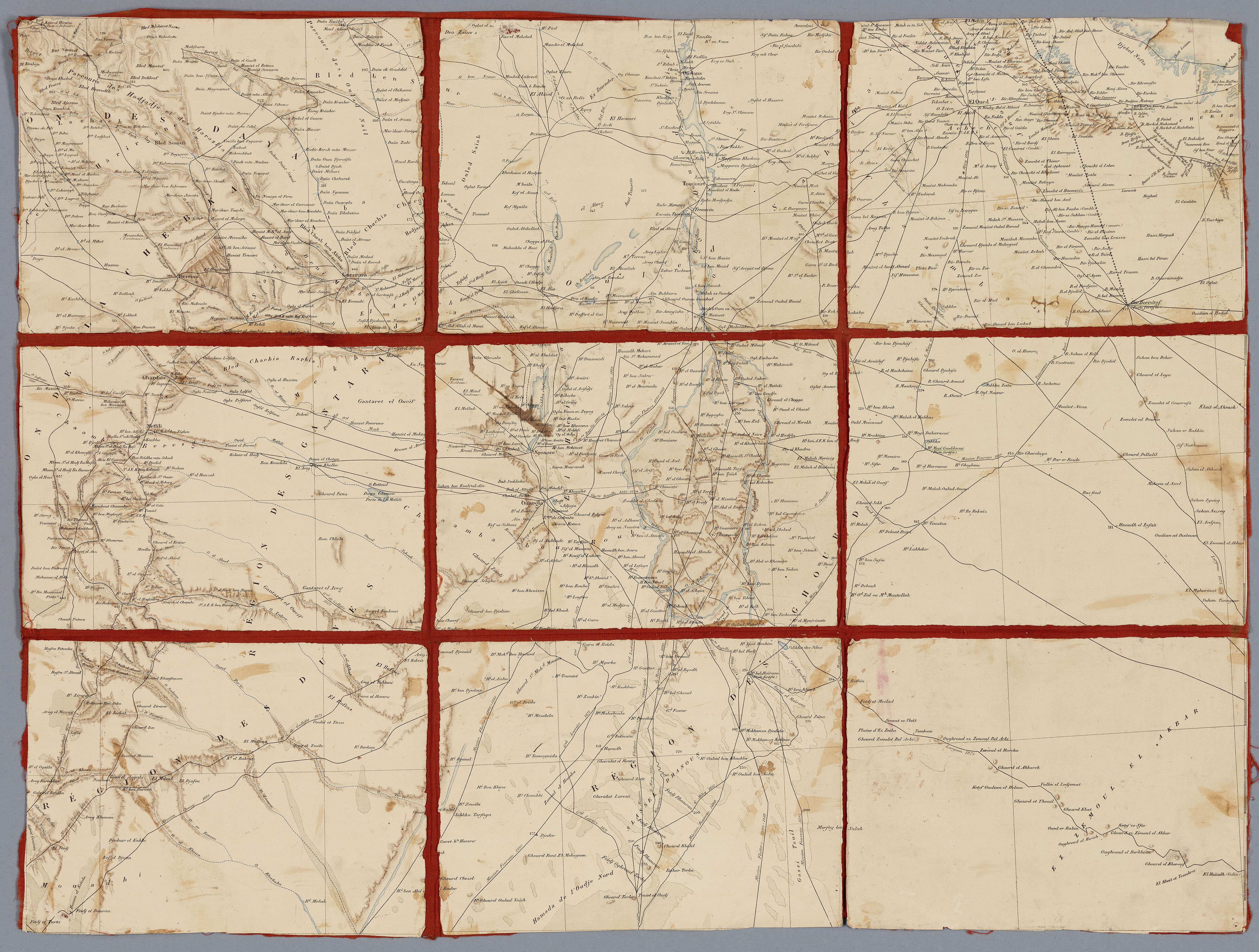

N. Villatte

Les archives du Gouvernement général de l’Algérie recèlent un rapport rédigé par Villatte, calculateur à l’Observatoire d’Alger, observatoire dont la construction a débuté en 1884, et qui possède déjà à cette date deux télescopes de Foucault. Ce rapport au gouverneur général relate les observations de Villatte au retour d’un voyage de plusieurs mois, de janvier à septembre 1904, dans le Sahara central, au sud d’In Salah. Villatte part avec un convoi de quelques hommes et des animaux. Il consigne en chaque lieu du voyage la latitude, la longitude et le magnétisme (« variation du barreau aimanté »). Le Nord géographique est à peu près repérable à l’étoile Polaire, mais le Nord magnétique est différent : Villatte le repère avec son « barreau aimanté ». Le calcul de la latitude est facile grâce à l’étoile Polaire ; celui de la longitude est plus difficile et nécessite de connaître l’heure précise du lever de chaque étoile. Jusqu’à Ouargla, à 800 kilomètres d’Alger, Villatte peut encore connaître cette heure précise en comparant ses montres avec l’heure de l’Observatoire d’Alger, grâce au télégraphe, et donc calculer la longitude. Par la suite, il n’a plus accès à ces données télégraphiques et doit déterminer la longitude par la méthode des occultations des étoiles par la lune. Dans ses relevés, il utilise des lettres grecques : elles sont attribuées à chaque étoile dans une constellation donnée, la lettre alpha désignant l’étoile la plus brillante en général. Ainsi quand Villatte écrit Bêta du Taureau, c’est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Cet exemple illustre la richesse des fonds des ANOM concernant les explorations scientifiques de toute sorte, notamment dans le Sahara. llustrations :

Bibliographie :

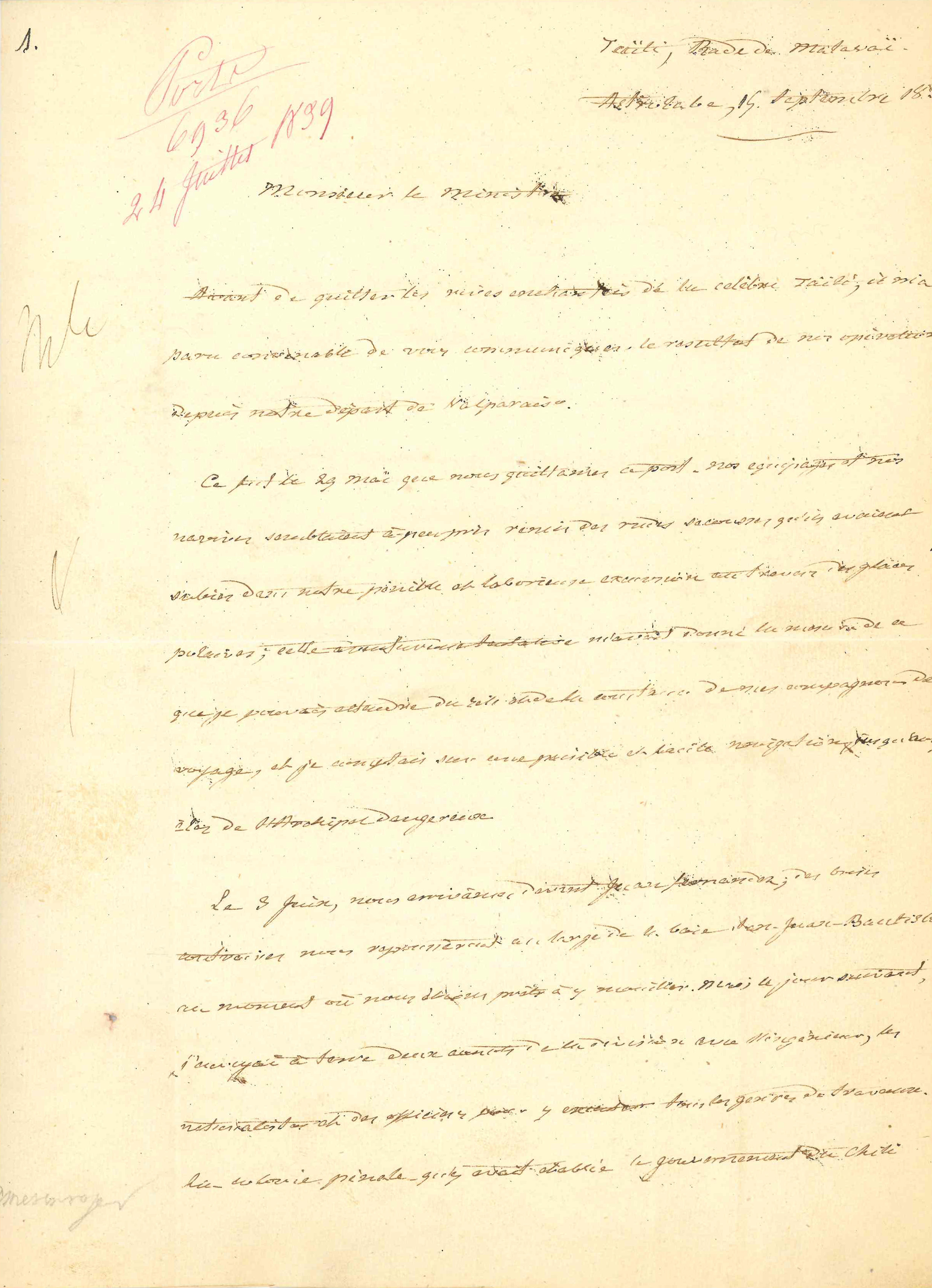

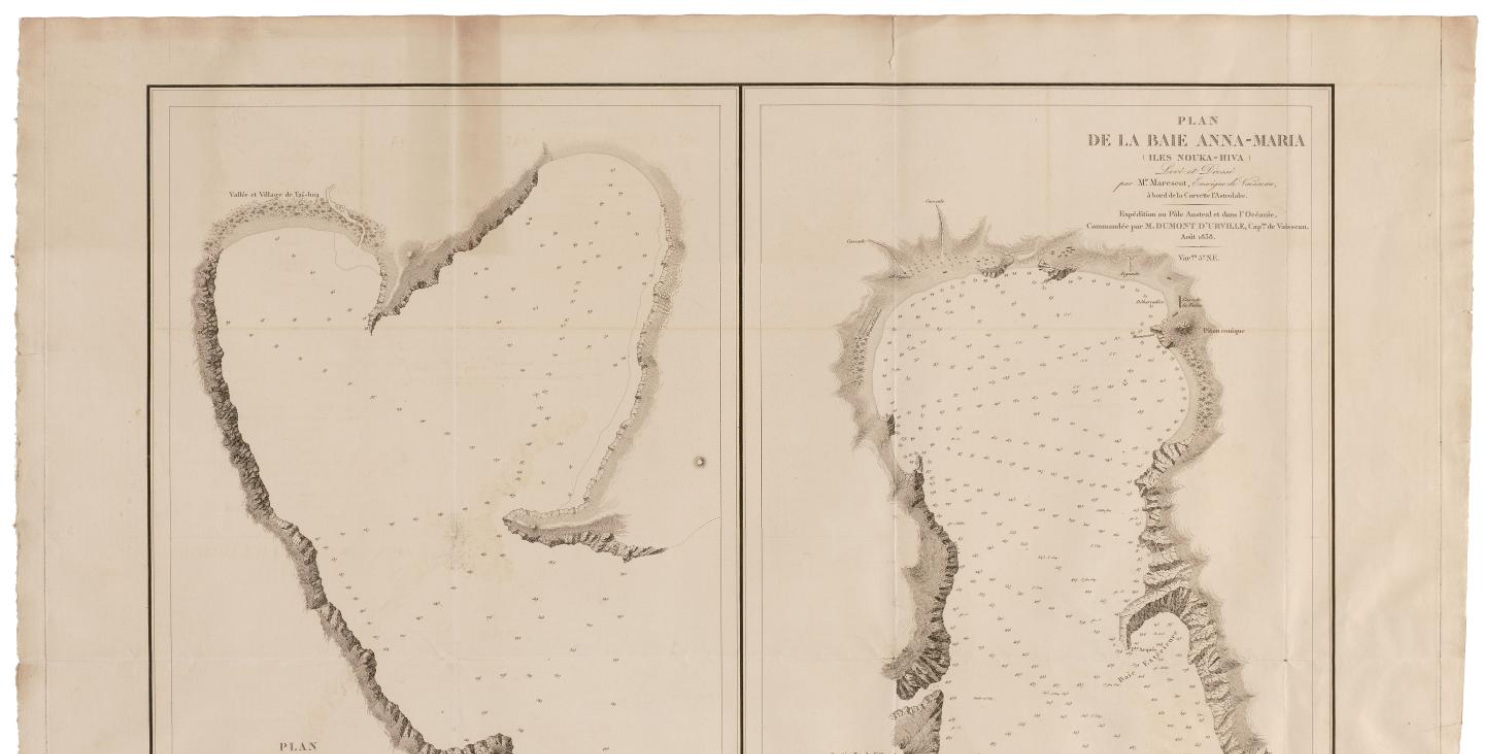

D'Urville, Jules Dumont

Jules Dumont d'Urville (1790-1842), voyageur de l’extrême, est étroitement associé à l’histoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). En 1840, il prend possession au nom de la France de la Terre-Adélie, qu’il baptise en hommage à son épouse, Adèle. Cette région du continent antarctique, d’une superficie de près de 400 000 km², est une zone de revendication française au statut juridique unique. Depuis 1956, la base scientifique Dumont d’Urville accueille du personnel scientifique dans le cadre des programmes polaires internationaux. D’autres toponymes antarctiques – deux îles, une mer, un glacier, et un mont – ont également été nommés en son honneur. La découverte de la Terre-Adélie, apothéose de sa carrière d’officier de marine, est précédée de nombreux autres voyages d’exploration. Jules Dumont d’Urville fait ainsi partie d’une expédition scientifique en mer Noire qui exhume la Vénus de Milo en 1819. De 1822 à 1825, il est chargé à bord de La Coquille, au cours d’une circumnavigation à visée scientifique, de l’entomologie et de la botanique, et rapporte ainsi au Muséum d’Histoire naturelle plusieurs milliers d’espèces de plantes et d’insectes, dont certaines encore inconnues. Il effectue également, à bord de l’Astrolabe, de nombreux voyages de reconnaissance en Océanie dans la seconde moitié de la décennie 1820. Documents :

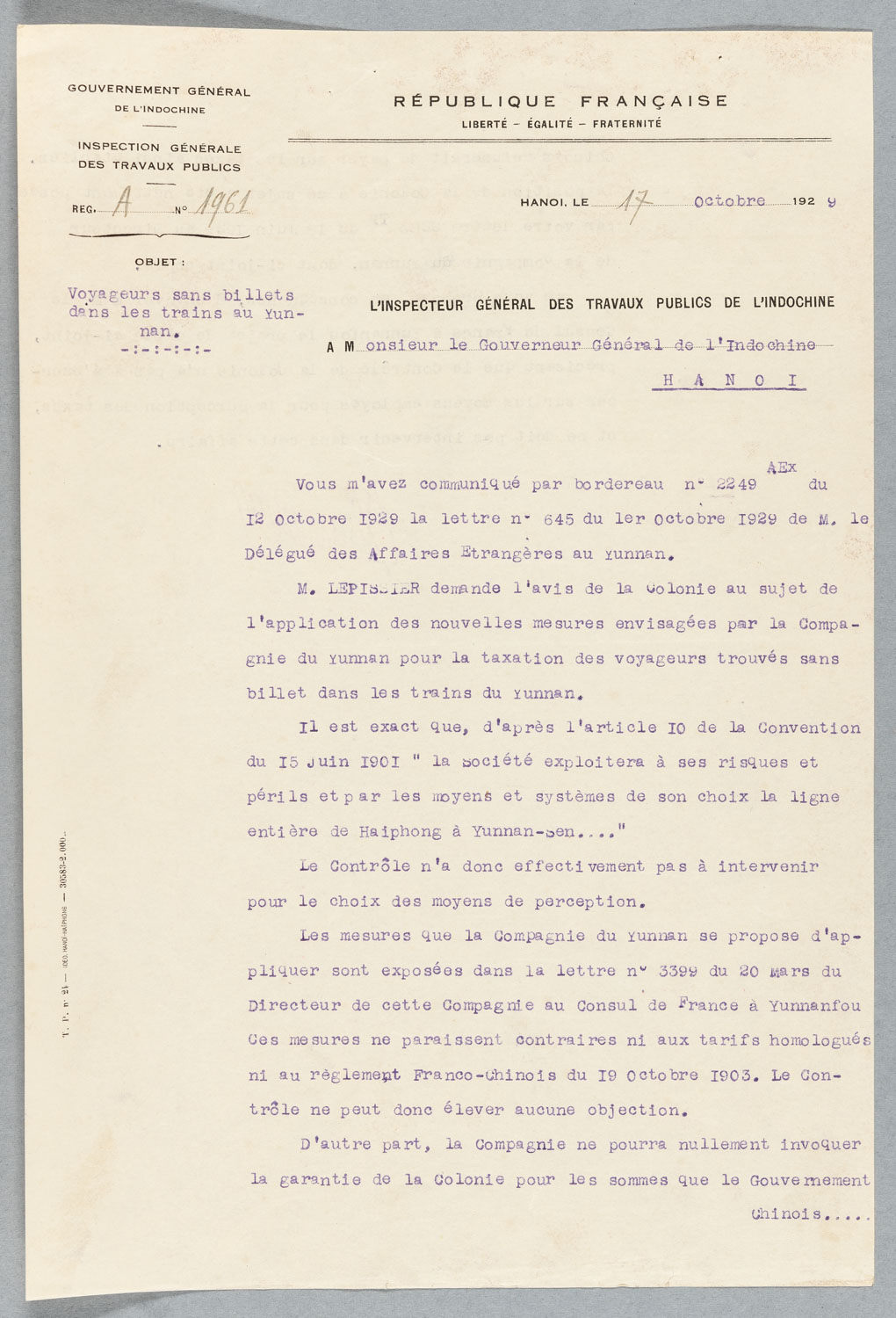

Taxation des voyageurs sans billet

Face au nombre grandissant de voyageurs sans billets, militaires chinois et voyageurs ordinaires, sur la ligne de chemin de fer de Haiphong à Yunnan-sen, la Compagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan envisage en 1929 de mettre en place une taxation qui permette à la Compagnie de ne pas être lésée. S’ensuit un échange de correspondances entre le Directeur d’exploitation de la Compagnie, le Consul de France à Yunnanfou, le Gouverneur général de l’Indochine, l’Inspecteur général des Travaux publics en Indochine. FR ANOM GGI 44591

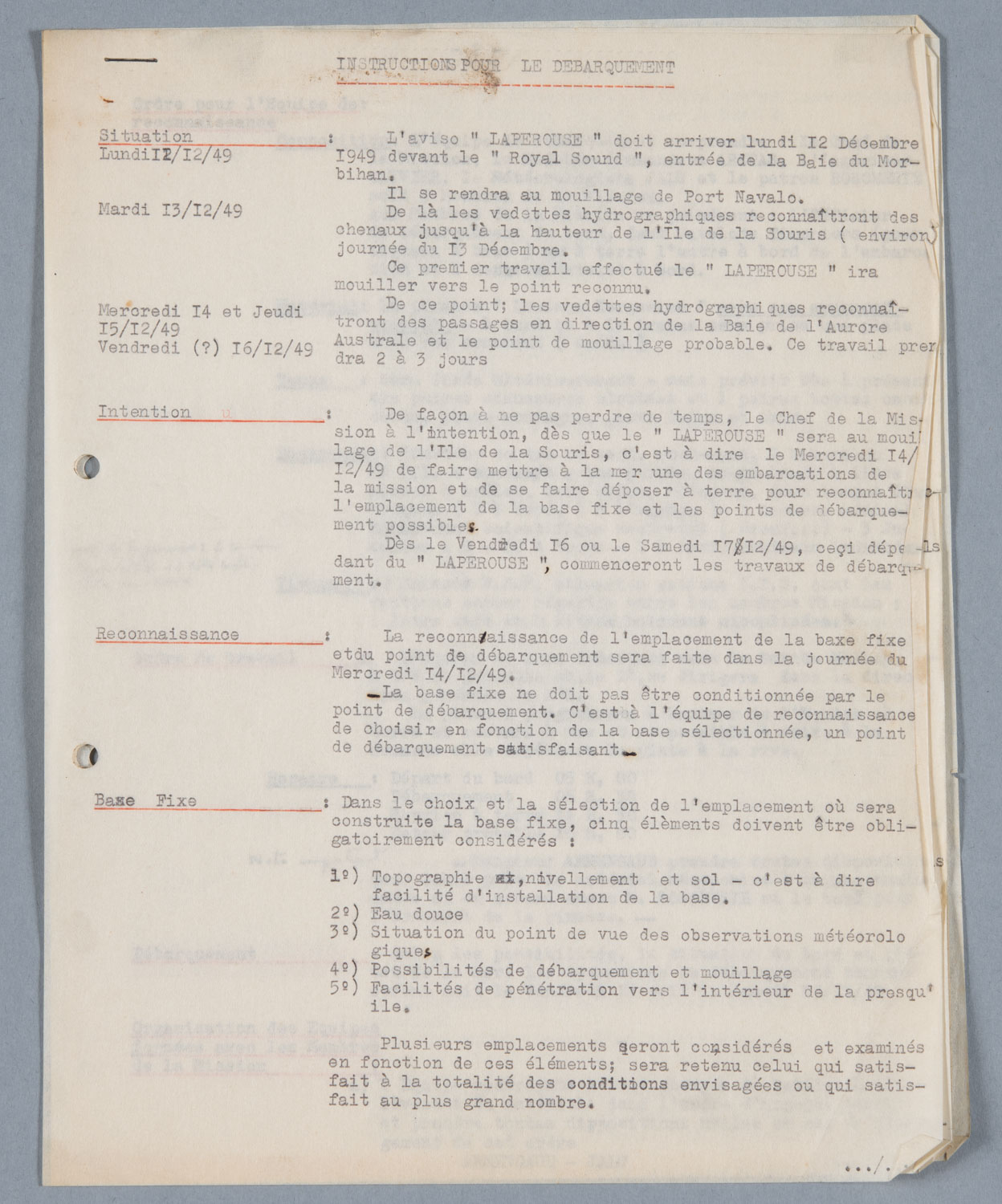

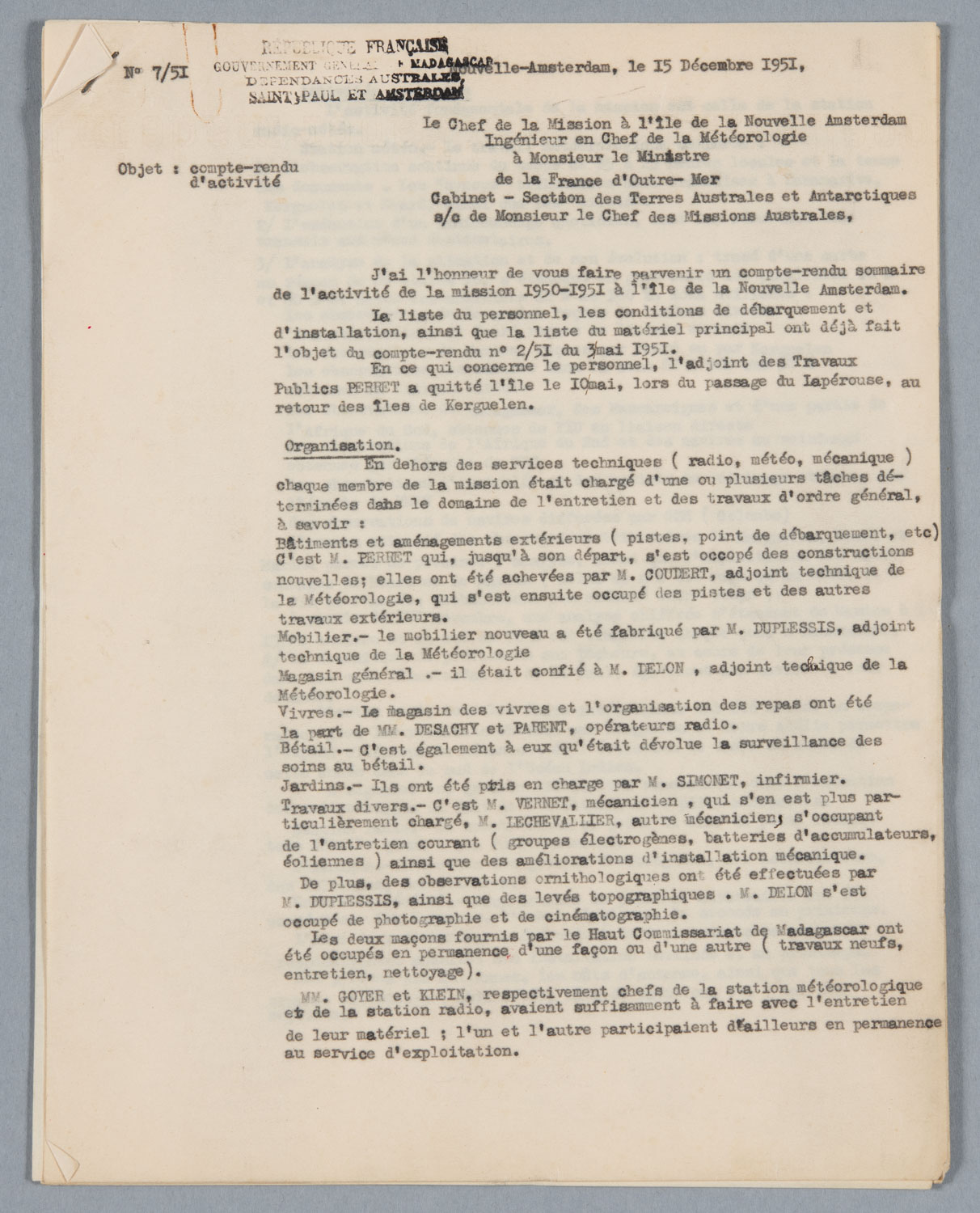

Station météorologique et missions scientifiques aux TAAF

Par leur position géographique, isolées et exposées aux climats extrêmes, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont depuis les années 1950 des lieux privilégiés pour les scientifiques. Le 11 décembre 1949, le bateau « Le Lapérouse » débarque une équipe chargée de préparer la venue d’une première mission scientifique permanente aux îles Kerguelen. Cette mission est dirigée par Pierre Sicaud, administrateur en chef des colonies, secondé par Francis Armengaud, elle a pour objectif le choix d’une installation définitive. Sicaud y fonde alors la station de Port-aux-Français. Avec une équipe de scientifiques, il y installera entre autres aménagements techniques et scientifiques, la première station météorologique en 1951. Depuis, on relève une présence systématique de stations météorologiques dans les TAAF, et dans certains cas de personnels de Météo France. Les fonds conservés aux ANOM, et plus particulièrement la correspondance de la section des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF 1 à TAAF 16), renseignent sur les conditions matérielles et humaines et l’activité des missions, à travers de nombreuses lettres, télégrammes, rapports d’administrateurs et de scientifiques échangés avec les administrations, les collectivités et les organisations publiques ou privées. Sources aux ANOM : Cotes et légendes des visuels

Rhodes, Alexandre de

La France et le Vietnam ont une histoire commune depuis le 17e s. Le 1er Français à avoir parcouru l’actuel Vietnam est un père jésuite, Alexandre de Rhodes. Né en Avignon en 1591, a fait imprimer le 1er dictionnaire (latin-portugais-annamite) en 1651, au Vatican. Il fut l’un des acteurs de l’entreprise d’étude des langues impulsée par les missionnaires. C’est à eux que l’on doit l’invention du quốc ngữ, l’écriture romanisée de la langue vietnamienne. Les missionnaires ont eu un rôle important dans la connaissance des langues, ils ne se limitaient pas à la prédication, ils ont aussi été de grands ethnologues ou de grands historiens (un autre exemple est celui des Pères blancs en Algérie pour la connaissance de l’arabe et du berbère). Alexandre de Rhodes arrive à Rome en 1612 où il entre dans la Compagnie de Jésus. Il se destine à l’évangélisation en Asie. Les haltes, dans l’itinéraire d’A. de Rhodes, sont l’occasion d’apprendre des langues. Il en connaissait déjà une douzaine. Alexandre de Rhodes a rédigé son dictionnaire pendant ses séjours au Viêt Nam. Le Père Léopold Cadière (né en 1869 à Aix-en-Provence et mort en 1955 à Hué), considéré comme le fondateur des études ethnologiques au Vietnam -ses travaux portent sur la linguistique, l'histoire, l'ethnographie sur les croyances et pratiques religieuses- souligne la grande maîtrise de la langue vietnamienne du Père A. de Rhodes : « il nous donne sur l’état ancien de la langue annamite, sur des mœurs et des coutumes aujourd’hui disparues, des renseignements qu’on ne trouve nulle part ailleurs » . Sources aux ANOM :

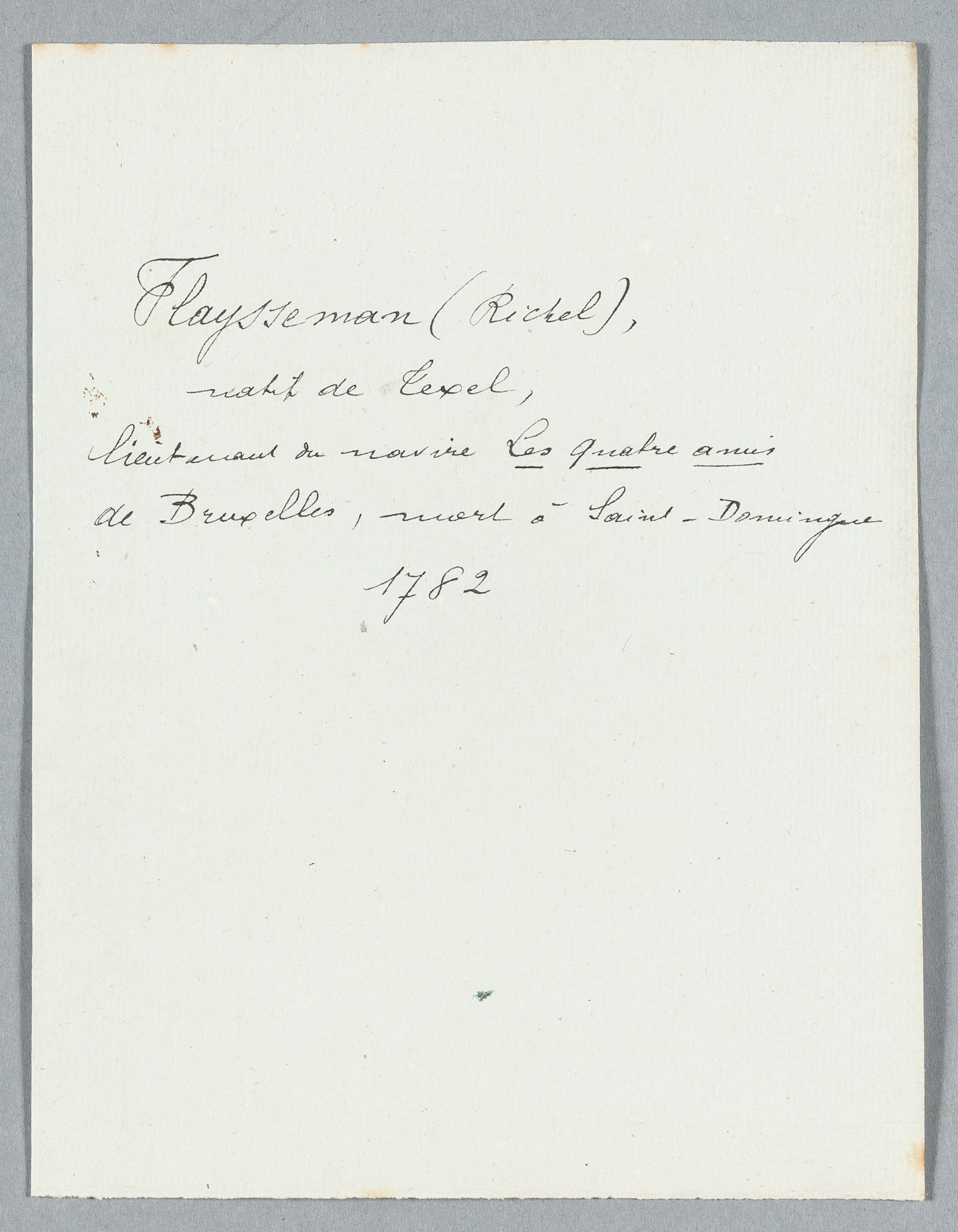

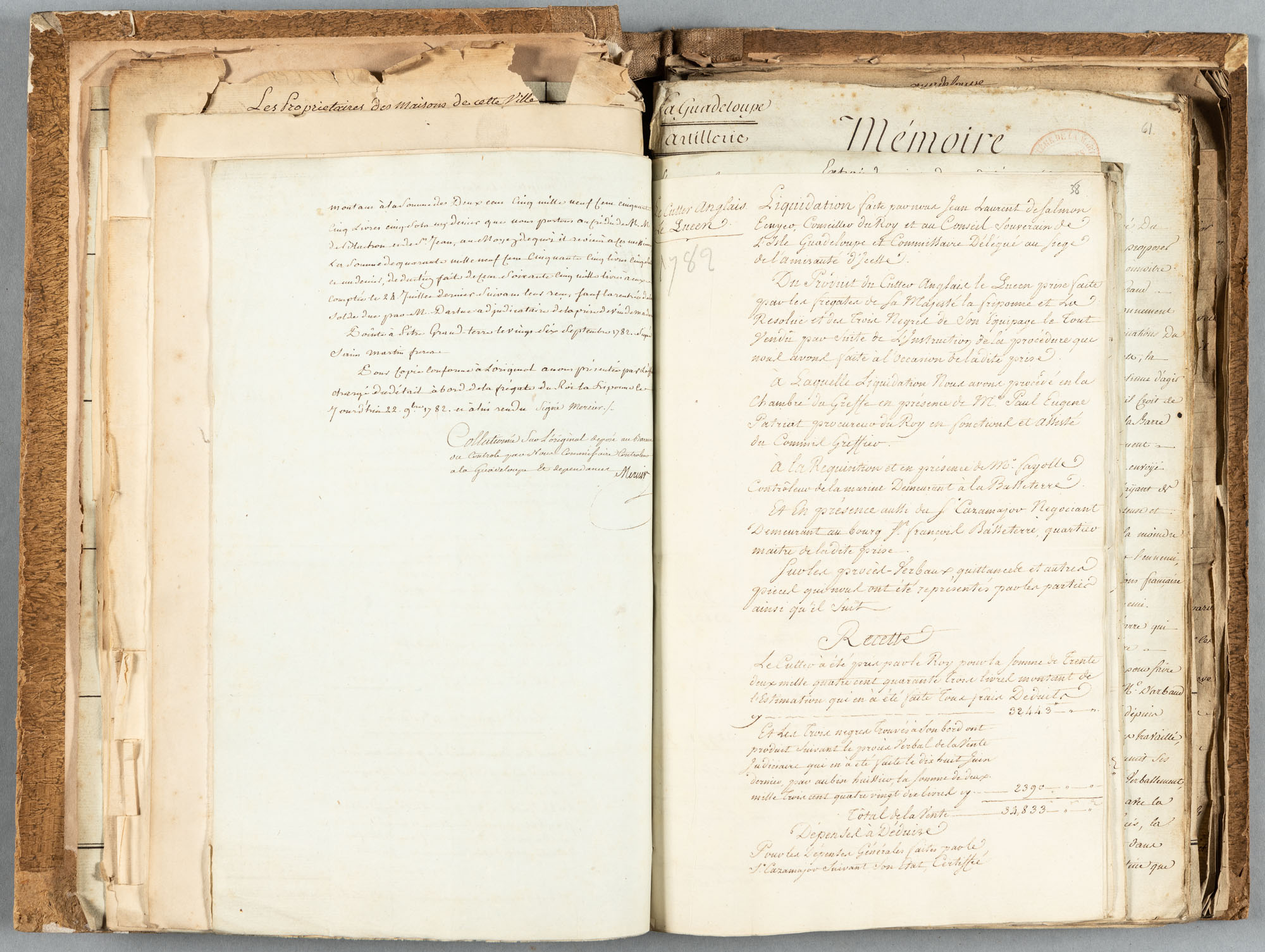

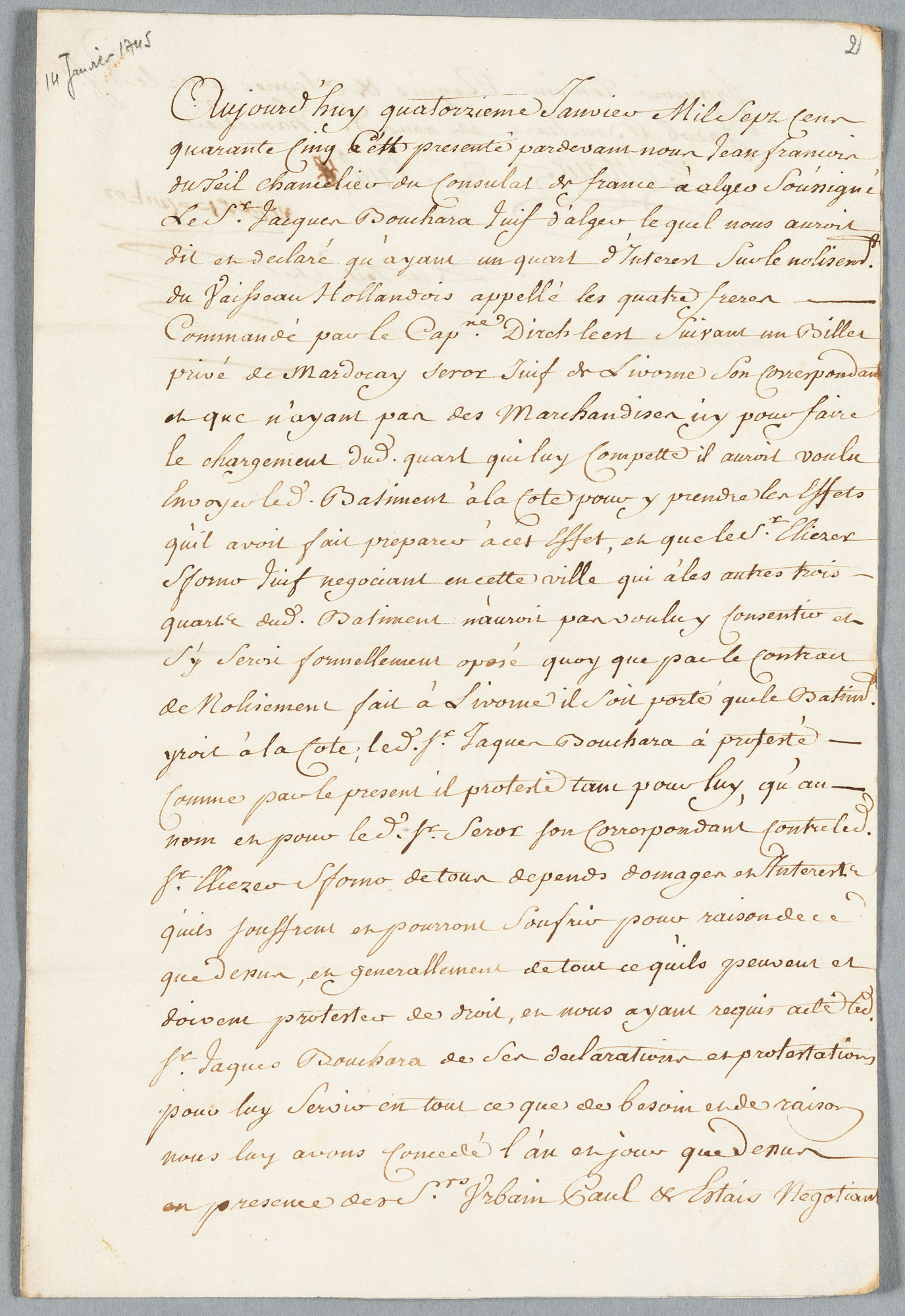

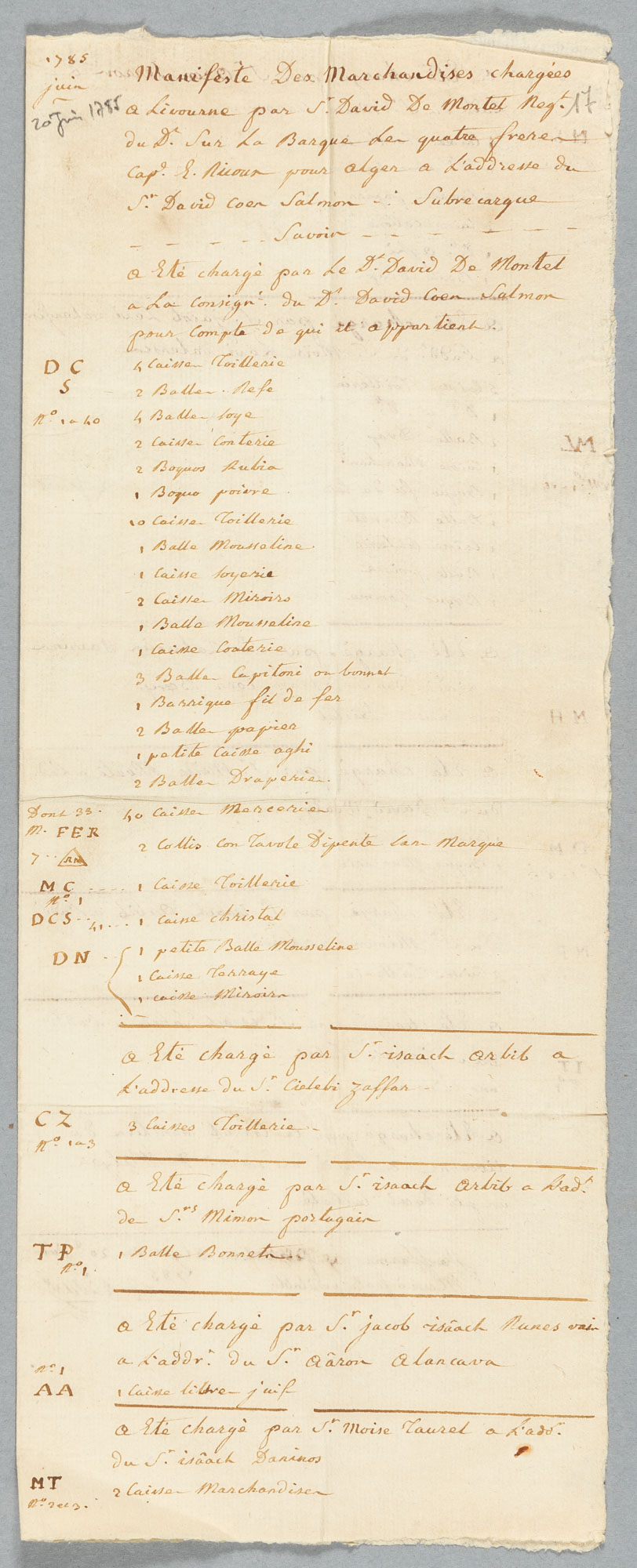

Quatre amis, Quatre frères, Queen, Quiproquo :

les navires dans les archives Qui dit outre-mer dit mer, et qui dit mer dit bateau. Quoi de plus synonyme de voyages que les navires et leurs noms évocateurs ? Les documents conservés aux Archives nationales d’outre-mer en regorgent et nous font revivre toute sorte de situations, qu’il s’agisse du décès en mer d’un lieutenant hollandais embarqué à Bruxelles, capitaine du navire les Quatre amis comme dans le premier document présenté, ou de prise de guerre, si possible aux Anglais, comme dans les comptes rendus retrouvés parmi la correspondance reçue par le gouverneur de la Guadeloupe se félicitant de la liquidation d’un navire britannique nommé Queen. Mais les navires ne voyagent pas seulement à travers l’océan atlantique, ils servent aussi à transporter des marchandises par-delà la Méditerranée, de France vers l’Algérie où le port d’Alger est le théâtre de chicanes entres marchands concernant une barque mal nommée les Quatre frères. En fait de frères, il s’agit de négociants qui s’attaquent mutuellement : le deuxième proteste contre le premier pour refus de chargement de cargaison, le troisième porte plainte contre le deuxième pour immobilisation indue du navire et le quatrième accuse les trois premiers d’avoir laissé s’avarier la marchandise. Bref, qu’il s’agisse de réaliser sa généalogie, de suivre le parcours d’un capitaine de navire ou de reconstituer les flux marchands en Méditerranée, les fonds conservés aux ANOM renferment de nombreux documents concernent la navigation maritime et qui fourmillent de savoureuses anecdotes. Références ANOM :

![[…] Prise par les Anglais du Mahomet et du Quiproquo […], 11 brumaire an IX […] Prise par les Anglais du Mahomet et du Quiproquo […], 11 brumaire an IX](Images_AZ/2022/Q/FRANOM_COL_C7_A52_f158.jpg)

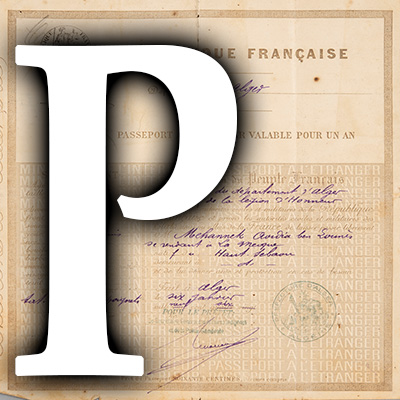

Pèlerin

Le pèlerinage à La Mecque, le hajj, voyage exemplaire, marque l’accomplissement de la vie religieuse de tout musulman. En Algérie, la crainte qu’éprouve l’administration coloniale face aux activités politiques anti-coloniales supposées du pèlerinage l’incite à établir un contrôle administratif de plus en plus étroit sur les flux de pèlerins à partir de 1889 quand elle ne l’interdit pas tout simplement pour des raisons sanitaires. Les musulmans algériens qui souhaitent effectuer le pèlerinage à La Mecque, doivent dès lors faire une demande de passeport auprès du gouverneur général de l’Algérie. L’obtention de ce passeport est soumise à des conditions d’honorabilité et de solvabilité car le candidat pèlerin doit en effet justifier de la possession d’une somme de 1 000 francs et être muni d’un billet de transport aller et retour. A leur arrivée dans la péninsule arabique, les pèlerins doivent présenter ce passeport au poste consulaire français de Djeddah, ville considérée comme la porte des lieux saints de La Mecque et de Médine. Ces mesures seront ensuite rassemblées dans un règlement du pèlerinage adopté en 1894.

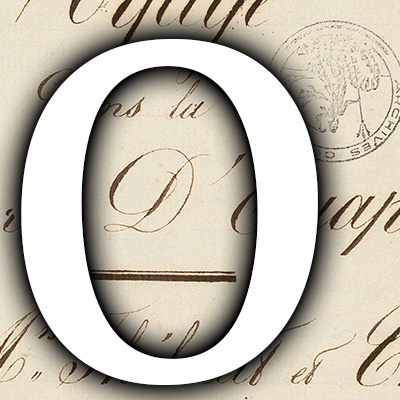

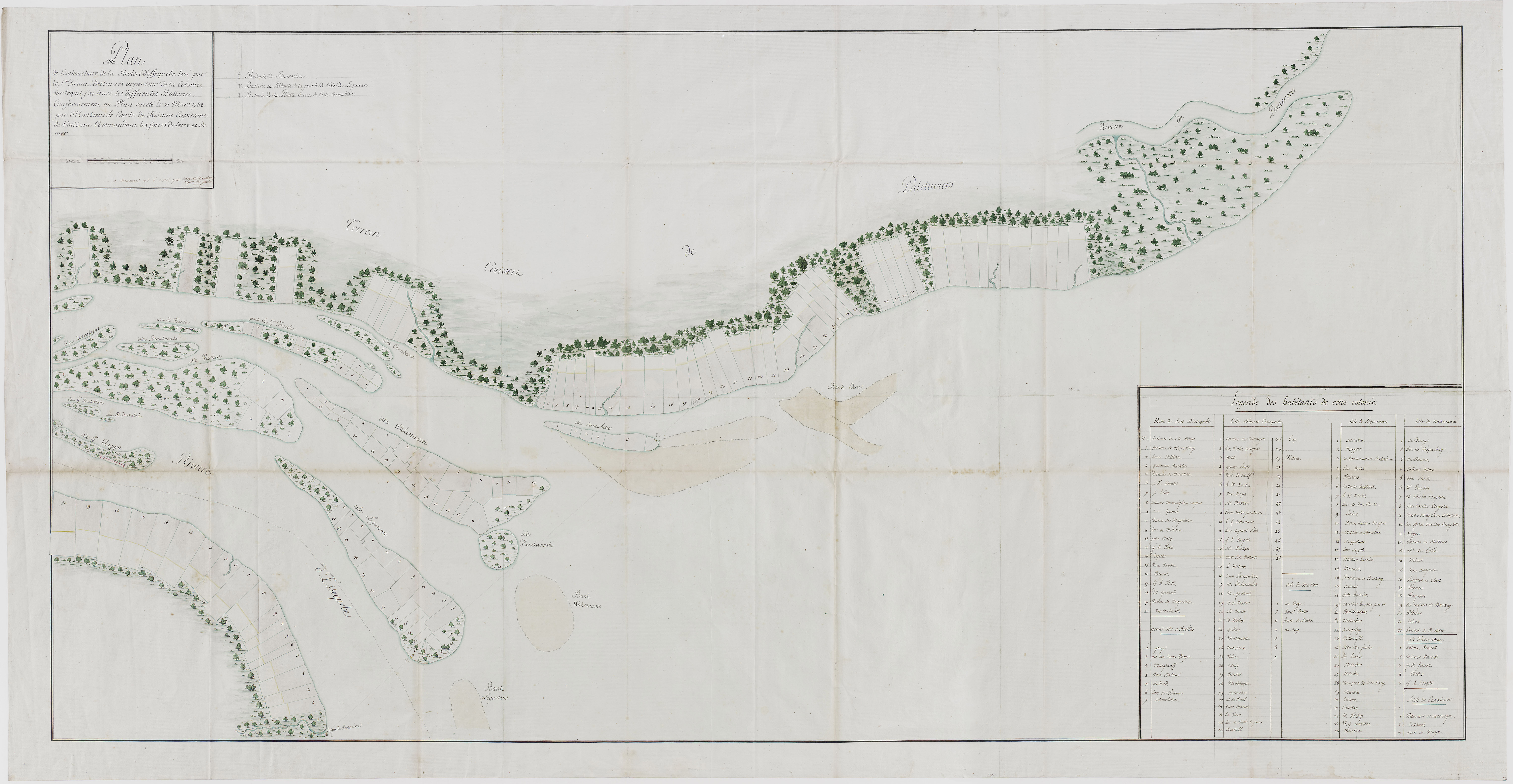

Oyapock

Le fleuve Oyapock marque la frontière entre la Guyane française et la Guyane portugaise (de nos jours le Brésil, province’Amapa). En 1819, deux colons en quête de fortune, Thébault et Charvet, entreprennent de remonter le cours du fleuve afin d’y rechercher, auprès des indiens installés sur place divers produits (notamment l’écorce de quina, d’où l’on tire la quinine, et la salsepareille, plante importée d’Europe par les Espagnols et dotée de vertus médicinales). Le voyage, commencé le 4 octobre 1819, amena les deux protagonistes, accompagnés d’indiens servant d’interprètes, à une soixantaine de kilomètres de la source de l’Oyapock le 31 octobre, point à partir duquel ils rebroussèrent chemin pour revenir le 10 novembre à leur point de départ. Ils rédigèrent un bref récit de leur voyage, parsemé de notations anthropologiques, botaniques et géographiques, récit envoyé au Ministre de la Marine. Le bilan du voyage est toutefois peu encourageant, de l’avis même des explorateurs, qui concluent : « voila la relation de notre voyage, qui, comme on le voit, a été pénible et fatigant, par les inconvénients de la navigation, la friponnerie […] des Indiens qui a été […] cause du peu de fruits de notre voyage ». C’était bien aussi l’avis du Ministère de La Marine, qui, dans une note de 1831 (Thébault demandant l’autorisation de dédicacer au Ministre une version imprimée de son récit) estime qu’ « il n’est pas d’usage d’accueillir de semblables demandes quand il s’agit d’écrits d’une étendue et d’un intérêt aussi restreints ». Illustrations

Sources aux ANOM Ministère des Colonies, série géographique Guyane :

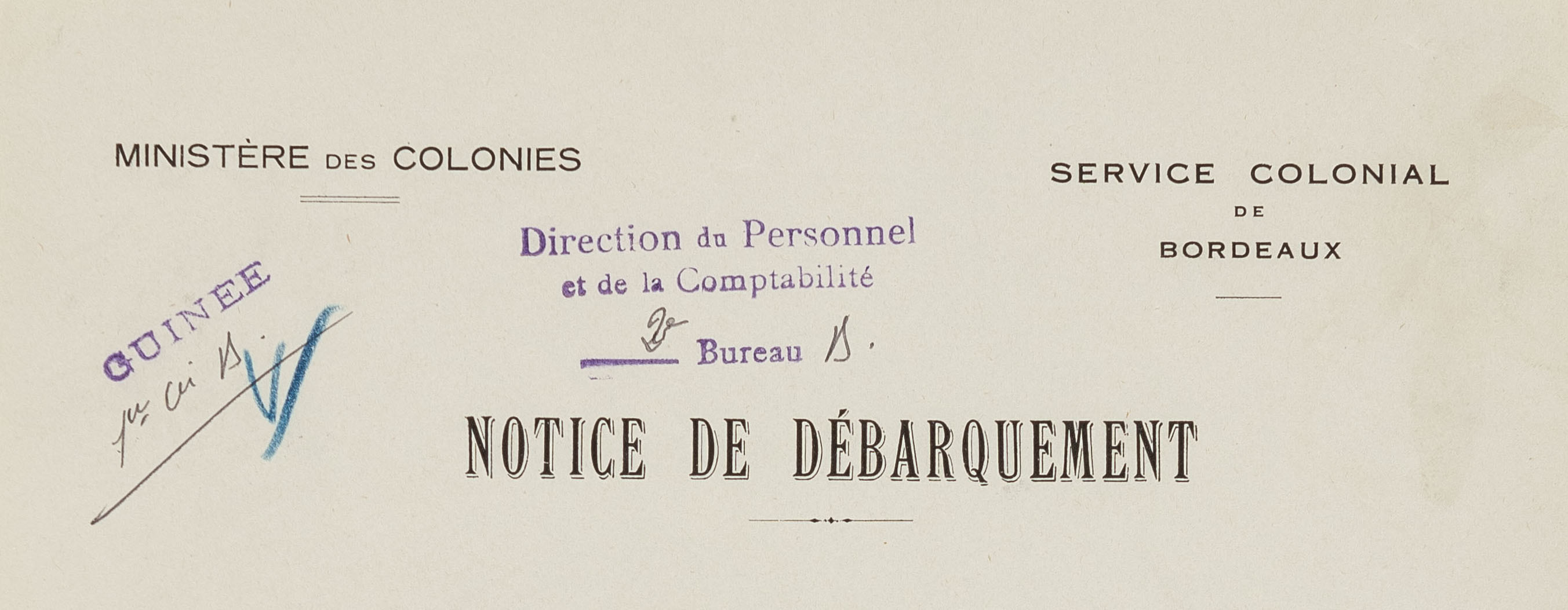

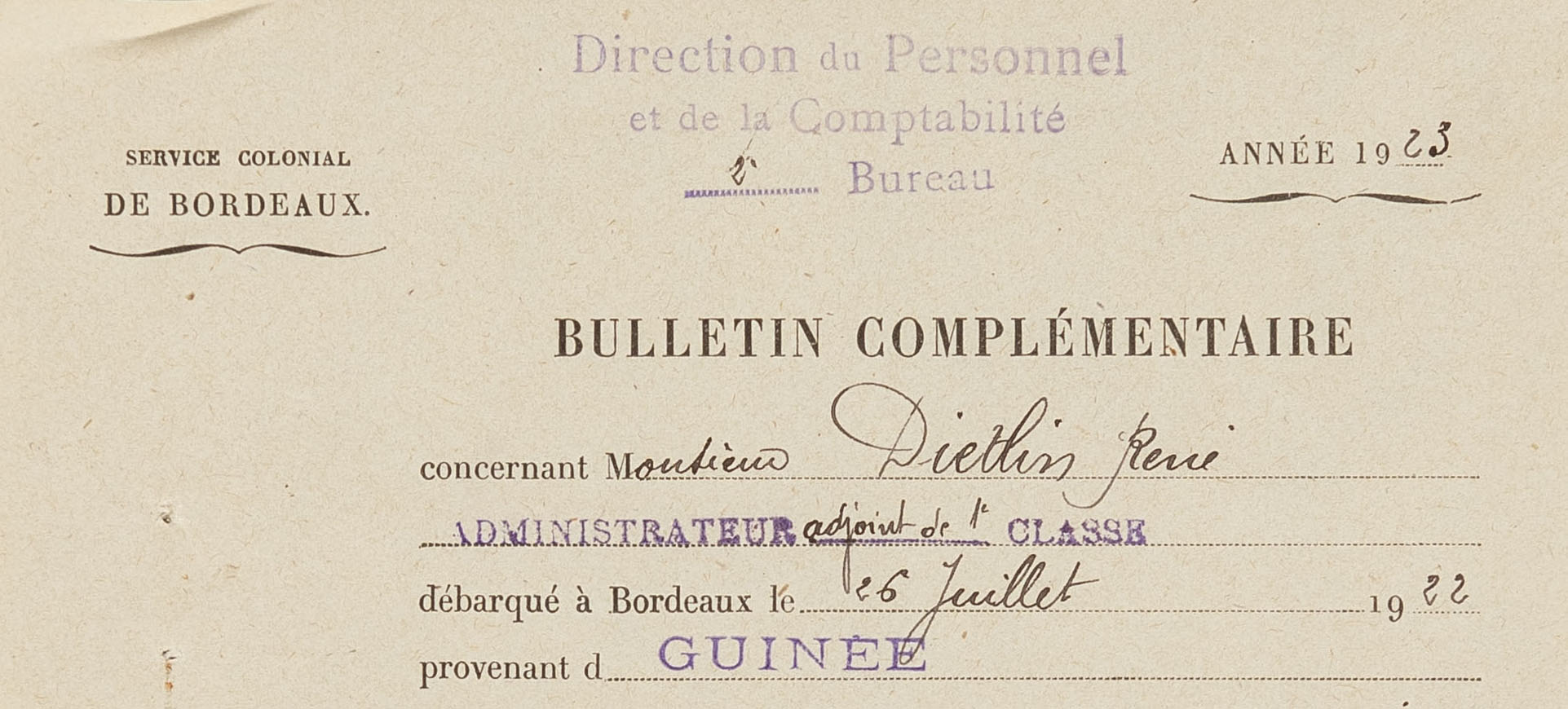

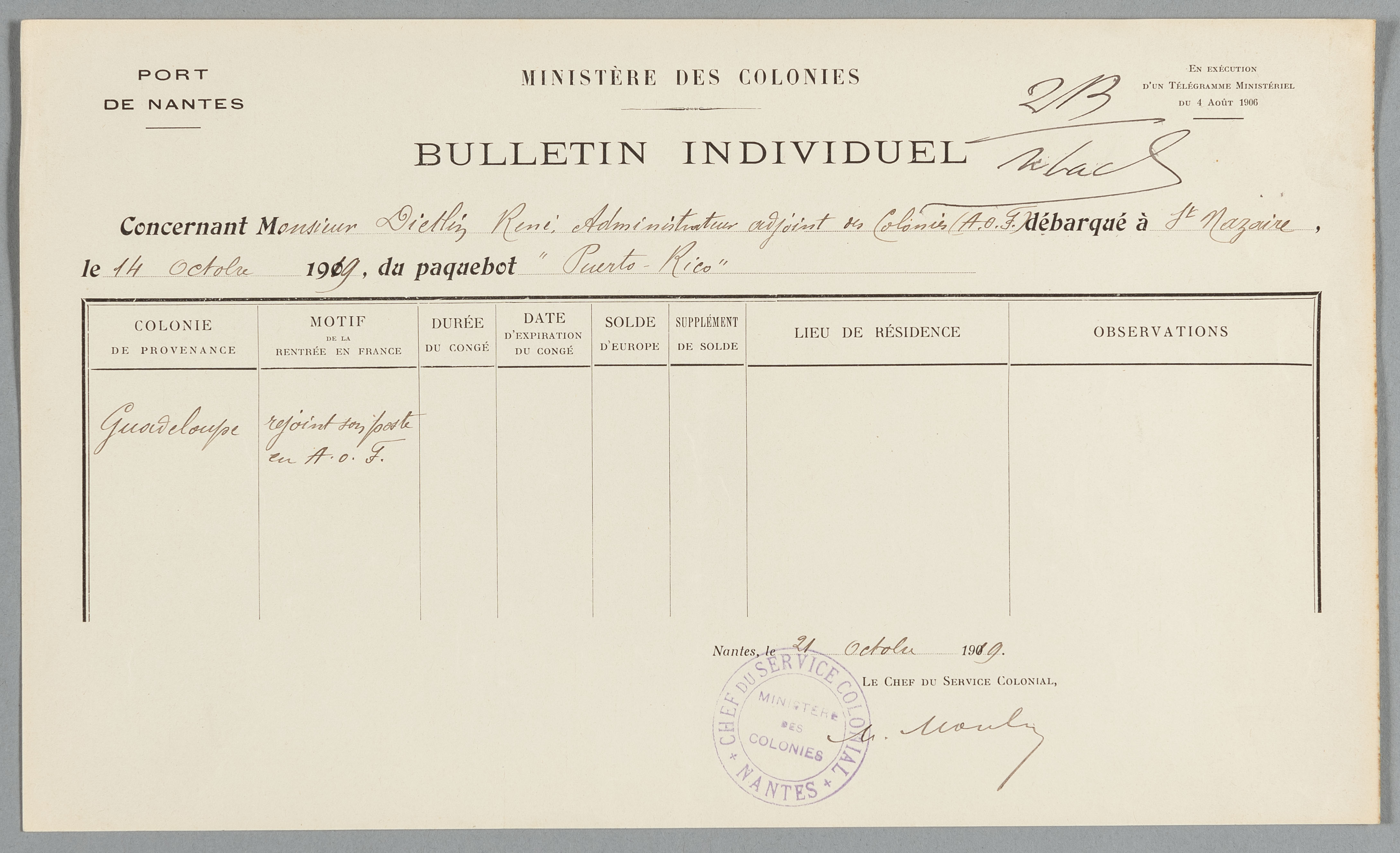

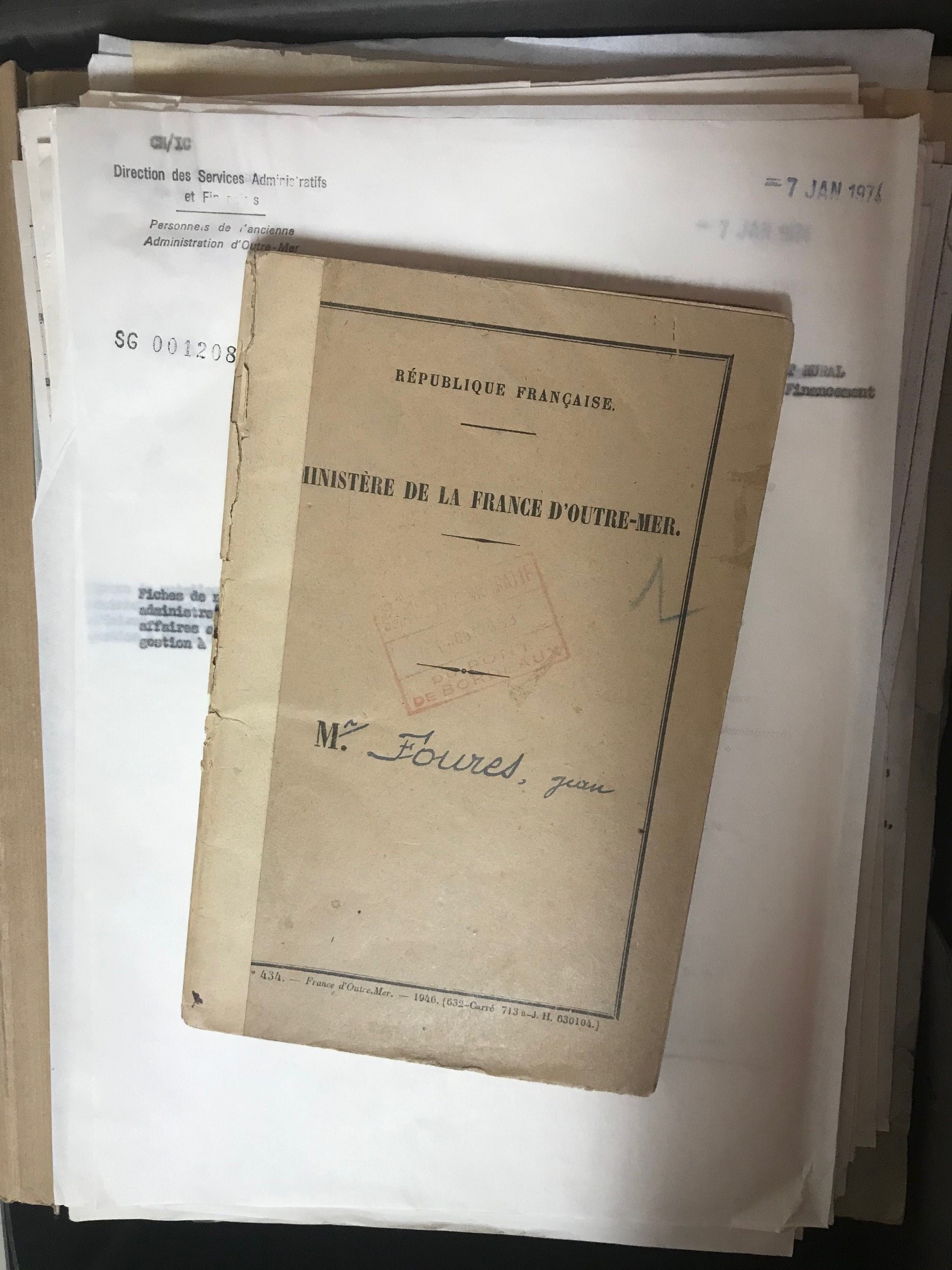

Notice complémentaire

Le personnel du ministère des Colonies voyageait, en bateau ou plus récemment en avion, pour rejoindre leur affectation ou rentrer chez eux. Plusieurs documents accompagnaient les agents durant leur voyage, comme les bulletins individuels, les notices complémentaires, les notices d’embarquement et les notices de débarquement. Ce sont des sources d’informations, certes brèves, mais très intéressantes. Nous pouvons connaître la colonie d’affectation de l’agent, son port de débarquement, le nom du navire sur lequel il a voyagé, et s’il était accompagné par des membres de sa famille. Illustrations :

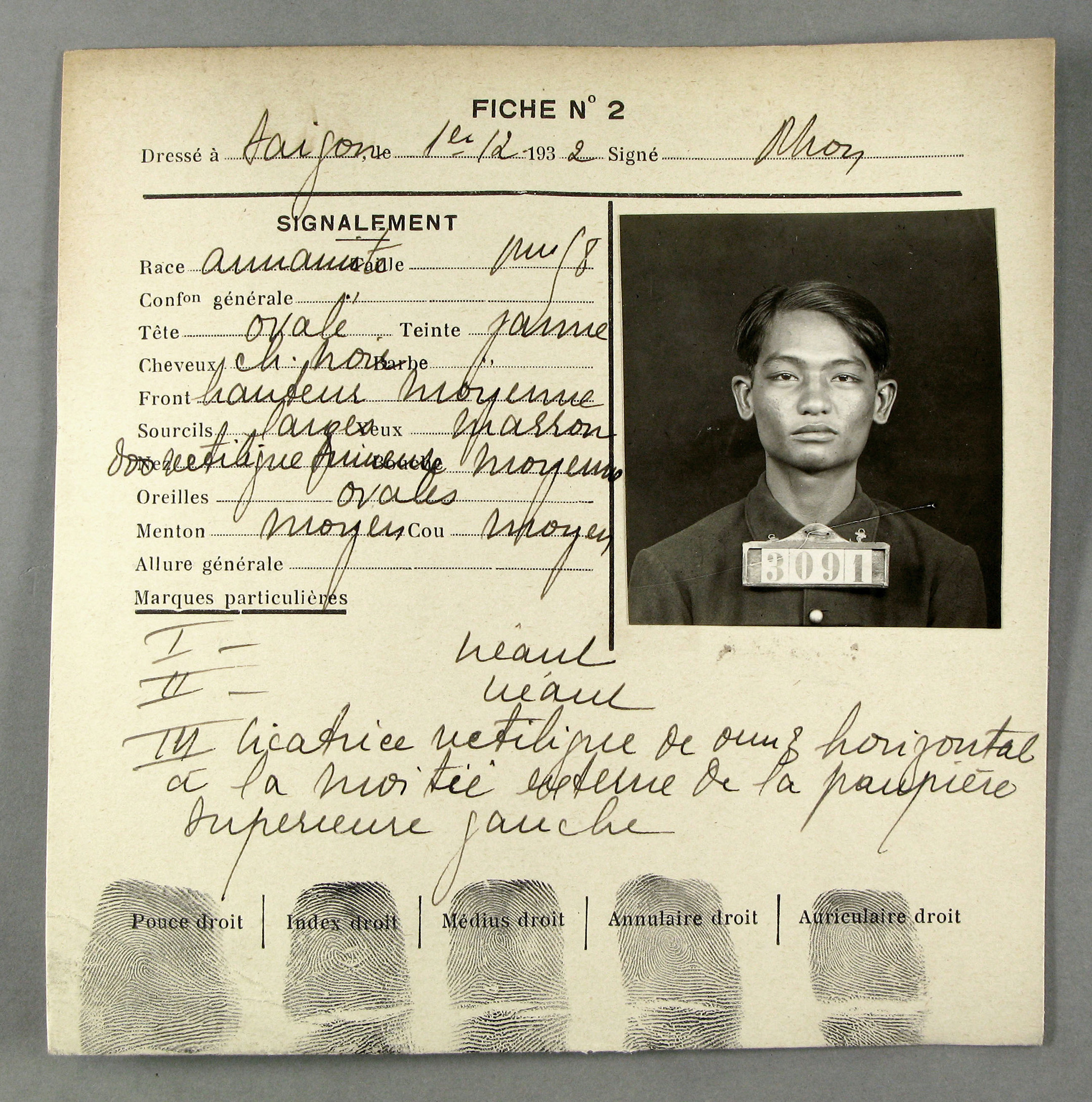

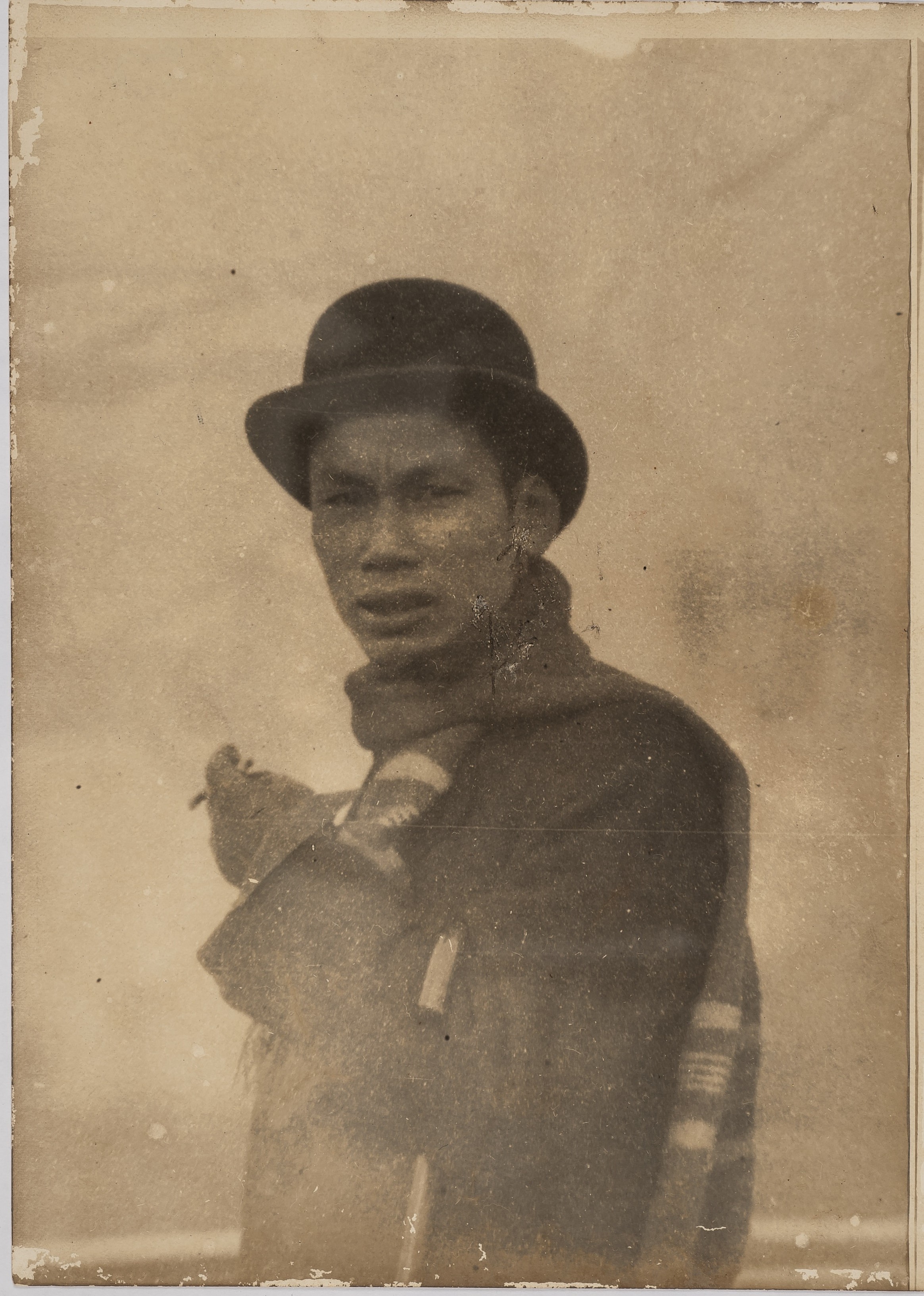

Marins indochinois

De nombreux marins indochinois, vietnamiens pour la plupart mais aussi cambodgiens et laotiens ont été employés sur les navires des compagnies de transport reliant l’Indochine à la métropole en particulier lors de la Seconde Guerre mondiale. Une nombreuse documentation conservée essentiellement dans les dossiers des services de la Sûreté permet de suivre leur parcours entre la terre natale et les grands ports métropolitains tels que Marseille, le Havre, Dunkerque. Illustrations

Sources aux ANOM Service de liaison avec les originaires des territoires français d’outre-mer (SLOTFOM) : https://recherche-anom.culture.gouv.fr/archive/fonds/FRANOM_00117/inventaire/n:107?Archives.RECH_Valid=&RECH_S=marins&RECH_eadid=FRANOM_00117&type=inventaire

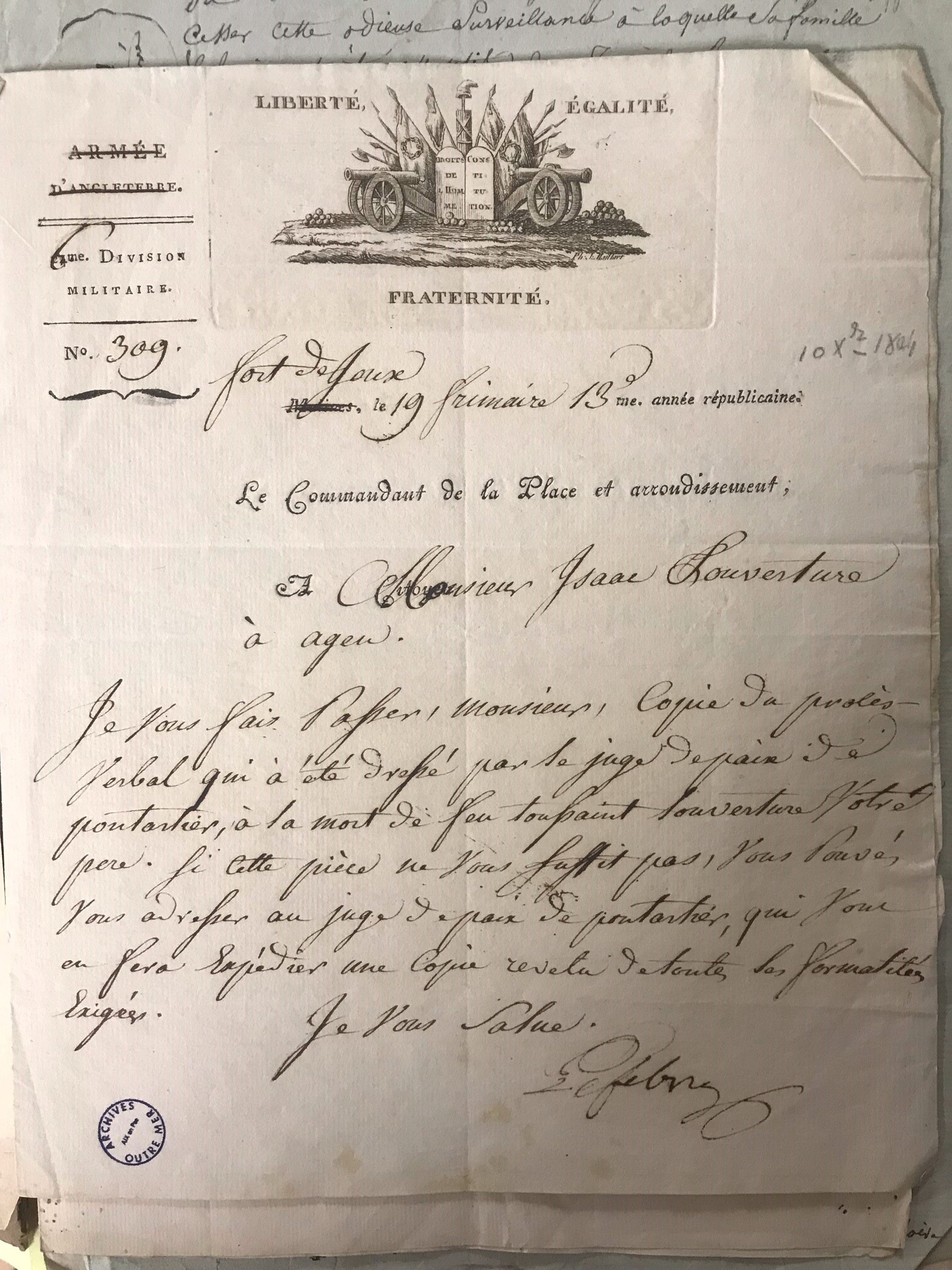

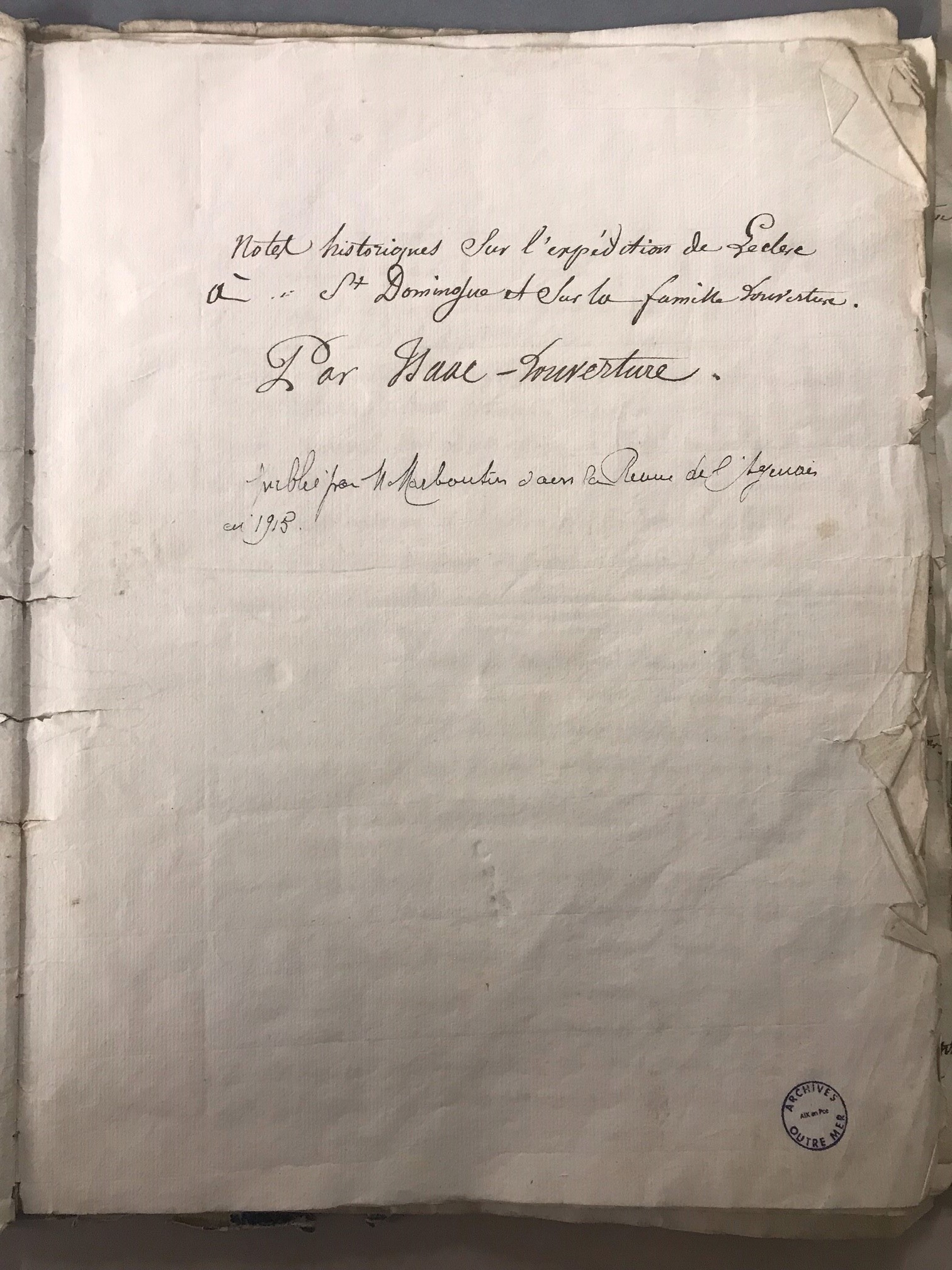

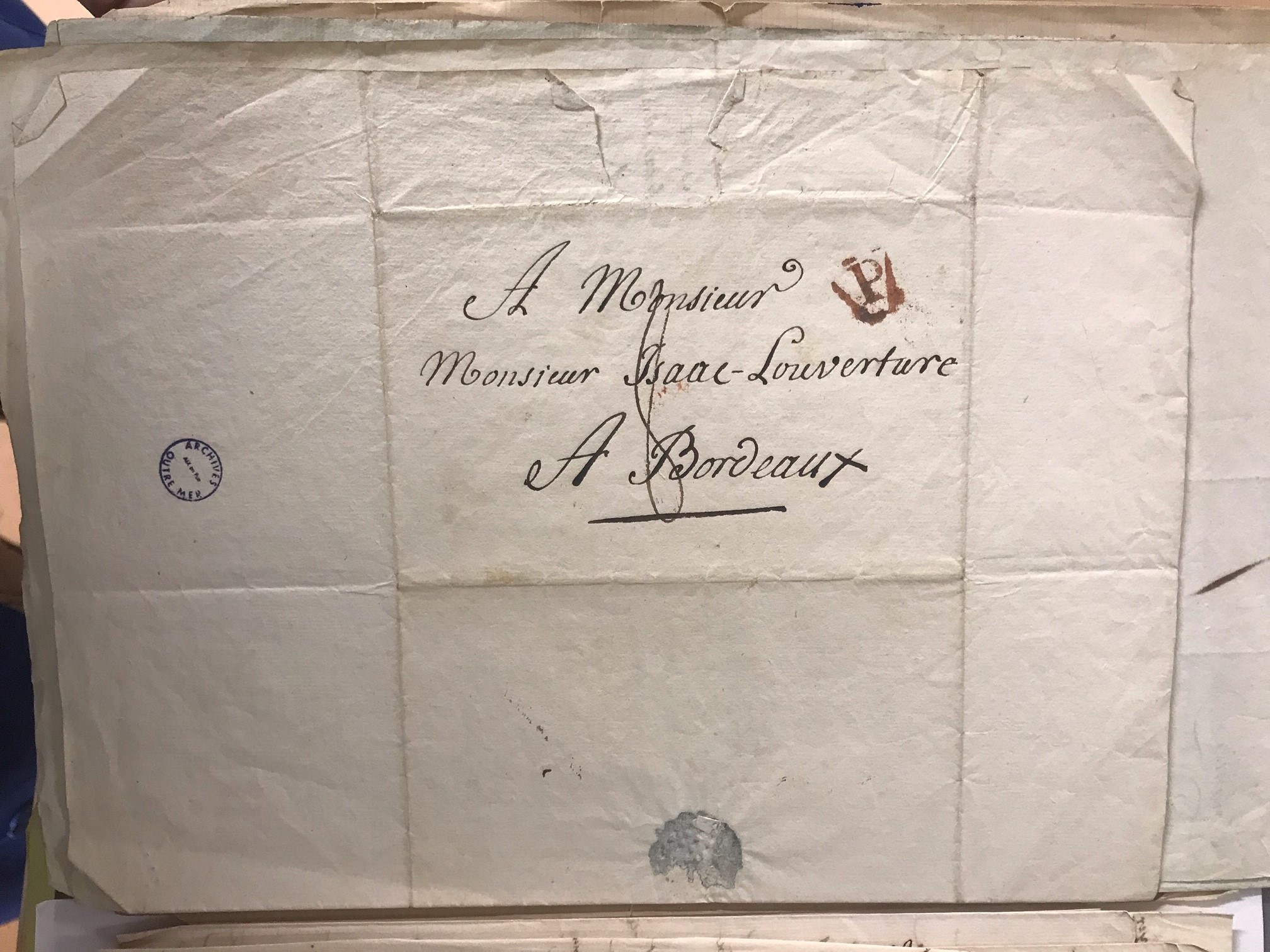

Louverture, Isaac

Toussaint Louverture (1743-1803) est une figure de l’abolitionnisme et de l’émancipation des esclaves, dont l’histoire est intrinsèquement liée à celle de l’indépendance de l’île de Saint-Domingue (Haïti). On connait moins, cependant, sa descendance et en particulier son fils Isaac, né en 1786 de son union avec Suzanne Simon Baptiste. Porté par l’ascension sociale et politique de son père, Isaac est l’un des rares enfants issus de famille descendante d’esclave à intégrer en 1796 l’Institution Nationale des Colonies, récemment créée à Paris. Formé et éduqué en métropole durant plusieurs années, aux côtés de son frère aîné, il est intégré en 1801 au corps expéditionnaire dirigé par Leclerc et envoyé à Saint-Domingue. Le jeune Isaac est notamment chargé d’avertir son père de l’arrivée de cette expédition, clairement lancée par Bonaparte pour contrer les trop vives velléités d’indépendance. C’est suite aux combats entre les forces locales et le corps expéditionnaire que Toussaint Louverture sera condamné en 1802 à la déportation en France, où il finira ses jours. La famille de Toussaint Louverture est installée à Agen, sous surveillance, et Isaac parvient, par une importante correspondance et la rédaction de textes et de récits – notamment celui de l’expédition Leclerc – à s’intégrer et à perpétuer la mémoire de son père. Légendes et cotes des illustrations :

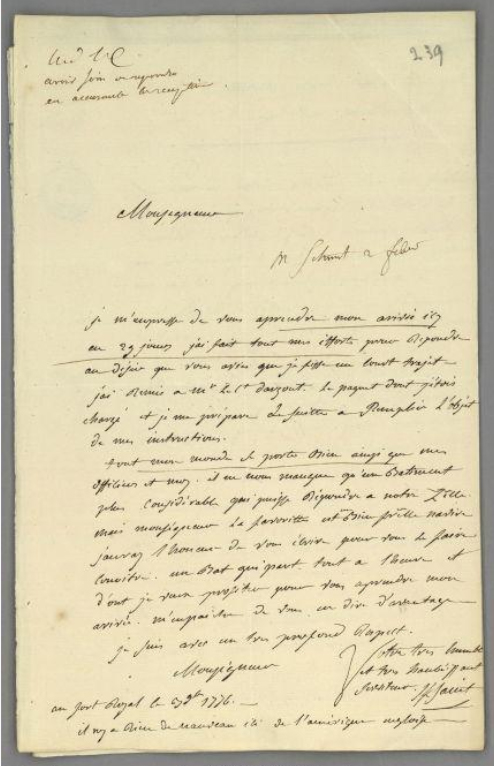

Famille Kersaint

Tout au long du XVIIIè siècle, Guy-François de Kersaint (1703-1759) ainsi que ses deux fils Guy-Armand de Kersaint (1742-1793) et Guy-Pierre de Kersaint (1747-1828) ont sillonné les mers au gré des conflits maritimes et coloniaux. De la campagne de Louisiane (1731) à la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783) en passant par la guerre de Sept Ans (1756-1763), les de Kersaint, tous trois officiers de marine, ont assumé des commandements militaires importants. Ils ont ainsi navigué entre de multiples théâtres d’opération ou d’exploration, de Terre-Neuve à la Louisiane, aux Antilles et en Guyane, ou encore dans l’océan Indien et en mer de Chine. La famille de Kersaint est particulièrement représentative de l’importance des gens de mer bretons dans la Marine royale du XVIIIè siècle. Outre quelques marins illustres issus de lignées aristocratiques, comme les de Kersaint, la Bretagne fournit en effet un grand contingent de marins via le système des classes, qui consiste à l’enregistrement des gens de mer pouvant servir sur les vaisseaux du roi en temps de guerre. Les nombreuses campagnes coloniales du XVIIIè siècle ont donc conduit un grand nombre de marins du littoral atlantique à entreprendre des voyages transocéaniques pour la Marine royale. Documents :

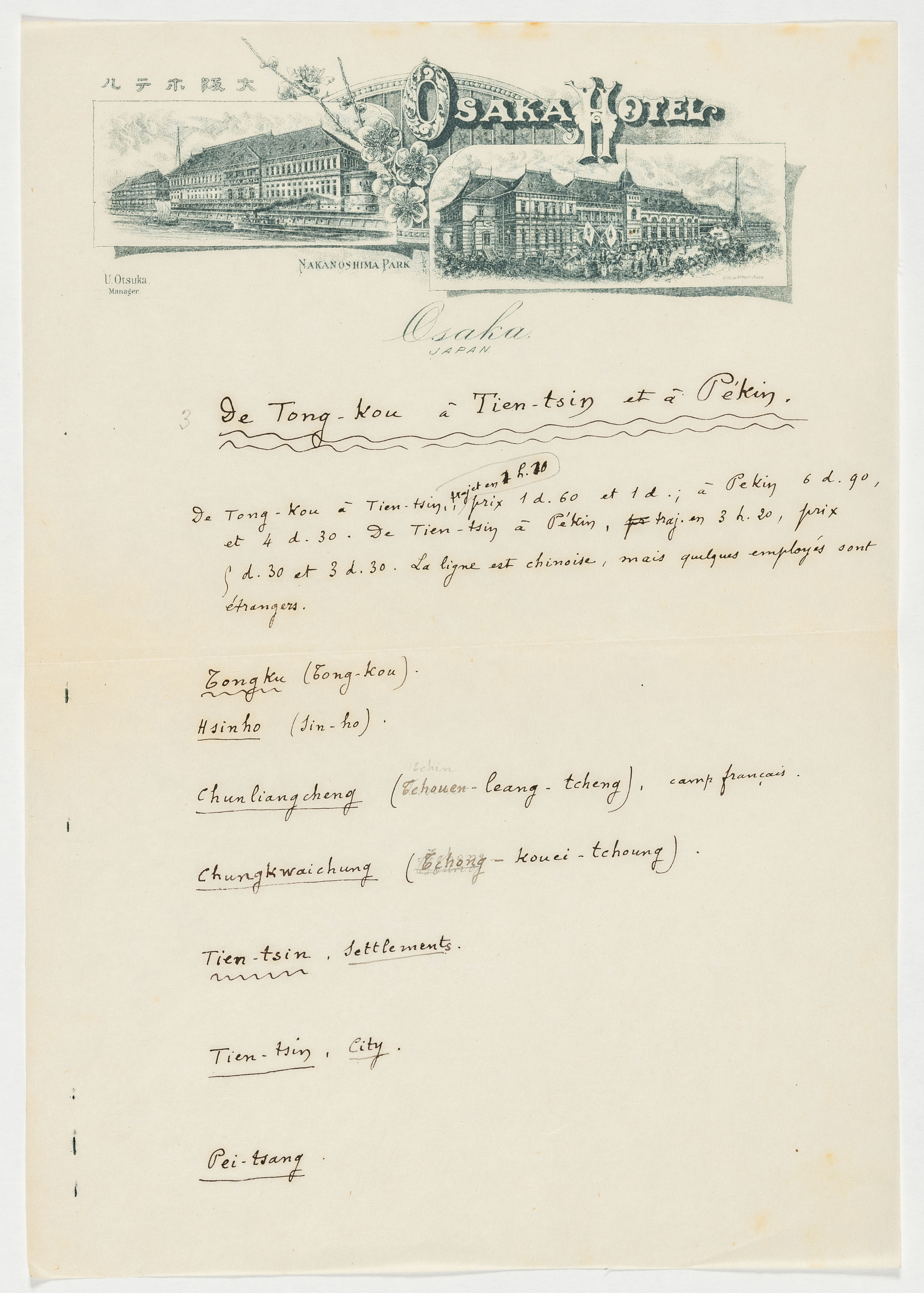

Japon

C’est apparemment dans une chambre d’hôtel à Osaka puis à Nikko au Japon que Claudius Madrolle conçoit le plan de son guide touristique sur la Chine au tournant du siècle dernier. Ces dix-huit feuillets de papier à lettre, un papier japonais apprêté pour l’écriture aussi fin que du papier à cigarette, sont à l’entête du grand hôtel d’Osaka de style occidental situé dans le parc de Nakanoshima. Recouverts d’une fine écriture à l’encre noire, ils nous donnent à voir le travail de conception d’un voyageur infatigable épris d’extrême-orient. Claudius Madrolle naît à Dieppe le 22 juillet 1870 et meurt le 16 juin 1949 à Neuilly-sur-Seine. Publiciste, explorateur, fonctionnaire colonial, il est connu comme le promoteur du tourisme en extrême-orient, au début du XXe siècle. Après s‘être intéressé à l’Afrique noire, il parcourt le sud-ouest de l’Océan indien avant d’aborder les Indes anglaises, le Siam et l’Indochine et de visiter la Chine centrale et méridionale ainsi que l'île sauvage de Haï-Nan. Claudius Madrolle entre ensuite dans l’administration coloniale, en devenant attaché au cabinet du gouverneur général de l’Indochine en 1902, puis sous-chef en 1907. Lors de ses missions officielles, et grâce à ses contacts avec les autorités locales, il collecte de nombreux renseignements scientifiques, géographiques ou commerciaux et se livre à des études anthropologiques et linguistiques. A partir de cette documentation, Claudius Madrolle se consacre de 1904 à 1914 à la publication de guides (qui pour certains sont de véritables encyclopédies) qui couvrent la Chine, l’Indochine, les Philippines, les Indes, Ceylan, le Japon et la Mandchourie. Le fonds Madrolle conservé aux Archives nationales d’outre-mer sous la référence 42 PA-deux caisses de papiers données par son fils en 1978 à la Section outre-mer des Archives nationales- ne comporte qu’une mince partie de la documentation ayant servi à la publication des différents ouvrages. En plus des documents intéressant Claudius Madrolle lui-même et sa famille, le chercheur pourra trouver, pour chacune des régions concernées, des fragments de manuscrits des différents guides, des rapports ethnographiques, de la correspondance, des renseignements touristiques, des cartes, des plans, des croquis, ainsi que des coupures de presse. Par ailleurs, quarante-trois guides touristiques, édités ou réédités de 1900 à 1939, sont conservés dans la bibliothèque des ANOM. Documents issus du dossier référencé 42 PA 17 : Documents divers «Chine du Nord, Corée, Japon, Mandchourie», carte Corée - Chine du Nord, carte routière du Kouang-Si ; Itinéraires Ouest Chine (voyage au Yunnan, au Tibet chinois, au Se-Tchouen), 1895 ; Coupures de presse sur la Chine, 1896-1901.

Comptoirs français en Inde

Karikal, Pondichéry, Chandernagor, Surate, Mahé, Bahour, Villenour, Grand’Aldée, Nedoucadou, Oulgaret …. autant de noms évocateurs de l’Inde ou des Indes orientales comme on disait alors. Les Français ont établi des relations commerciales avec l’Inde dès le XVIe siècle. La Compagnie des Indes orientales, créée par Richelieu et reconstituée par Colbert en 1664, établit un comptoir à Surate en 1668. En 1671, un roi hindou de la côte de Coromandel cède un territoire à François Martin, agent de la Compagnie des Indes orientales, où est fondé Pondichéry. Suivent Chandernagor, cédé par le grand Moghol en 1686 et les autres principaux centres créés à Mahé en 1721, à Karikal en 1738 et à Yanaon en 1751. L’Inde française connaît alors son apogée, sous le règne de Louis XV, grâce à Dupleix, gouverneur général de 1742 à 1754, qui s’empare de Madras, étend le protectorat français et édifie un vaste empire. Son successeur, Lally-Tollendal, doit capituler devant les Anglais et le traité de Paris de 1763 ne laisse à la France que les cinq comptoirs initiaux, qui sont ensuite cédés à l’Union indienne (ancienne Inde anglaise) en 1950 pour Chandernagor et en 1954 pour les quatre autres. Aux Archives nationales d’outre-mer, deux sources permettent d’étudier cette aire géographique : les archives du ministère des Colonies dont les dossiers relatifs à l’Inde représente une vingtaine de mètres linéaires environ (soit près de deux cent quarante-deux articles) et les archives des établissements français eux-mêmes, conservées parmi les fonds territoriaux. Si ces archives provenant des Comptoirs français de l'Inde ou Établissements français de l’Inde remontent à l'Ancien Régime, elles ont subi de nombreuses pertes, survenues principalement dans la première moitié du XIXe siècle. Rapatriées en 1954, elles souffrent d’un très mauvais état de conservation pour la majeure partie d’entre elles, malgré des travaux de traduction, de copies de documents et de microfilmage. Le document présenté ici est un mémoire relatif à la fondation et à l’organisation de la Compagnie des Indes, vraisemblablement rédigé aux alentours de 1719 et issu des archives ministérielles, en très bon état de conservation. Ecrits à la plume et à l’encre ferro-gallique sur du papier chiffon, ces quatre feuillets maintenus ensemble par un ruban bleu évoquent les vicissitudes commerciales des Malouins en charge du commerce avec l’Inde. (INDE 536/1007) Archives du ministère des Colonies relatives à l’Inde :

Archives territoriales des établissements français de l’Inde : https://recherche-anom.culture.gouv.fr/archive/egf/FRANOM_FRDAFANCAOM_EDF001/view:298070

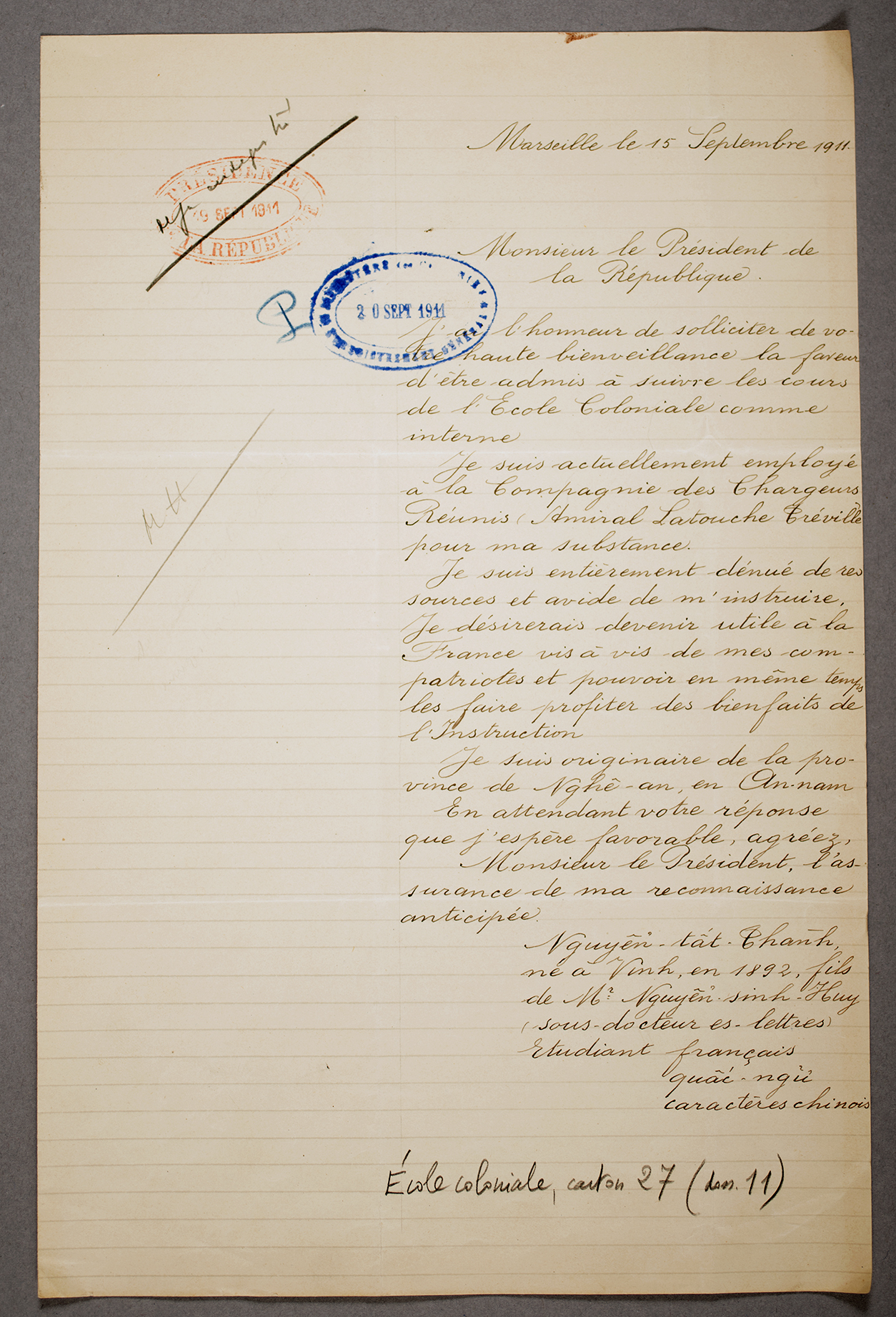

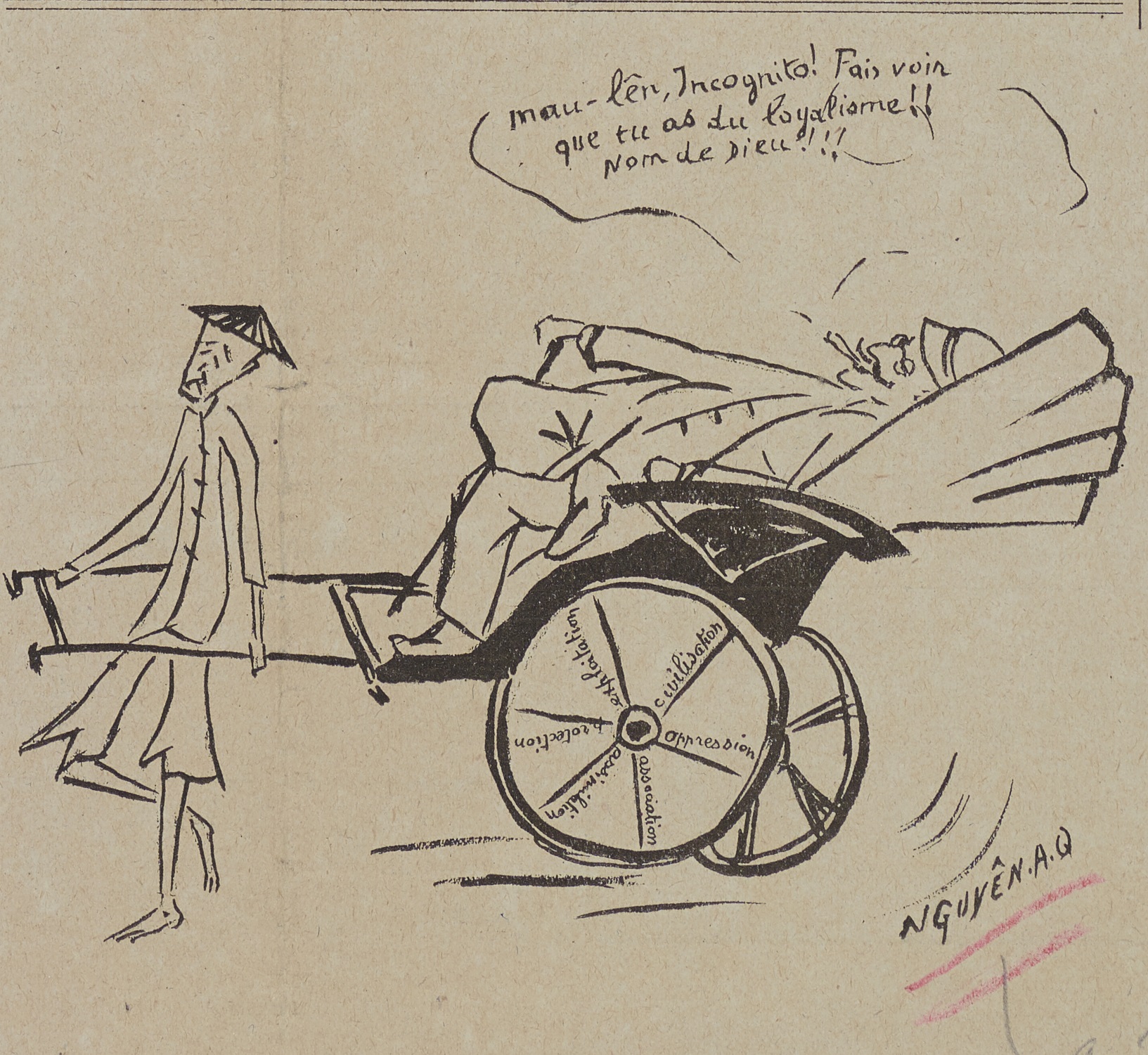

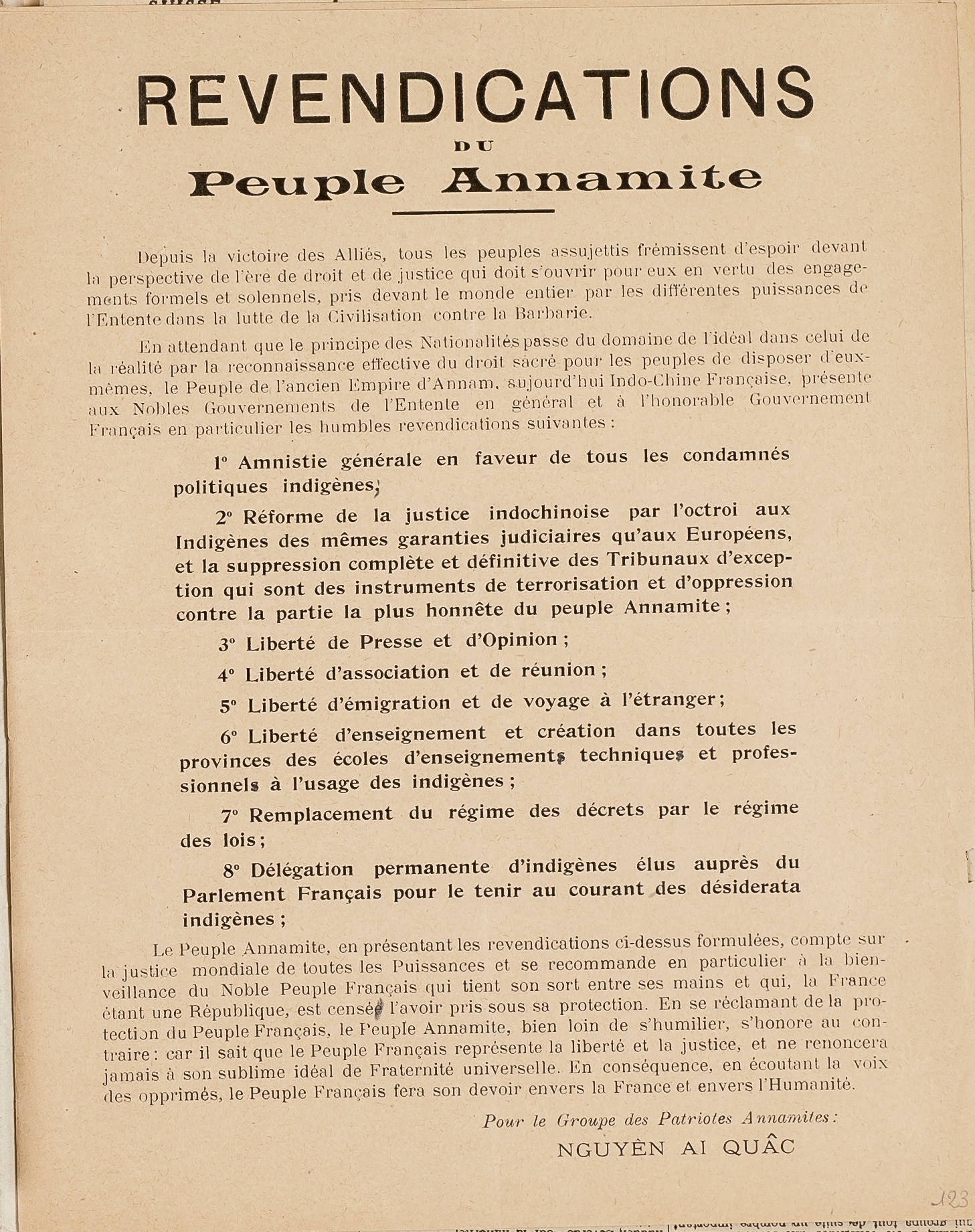

Ho Chi Minh

Si Hô Chi Minh est connu comme leader du parti communiste vietnamien, chef de file de la lutte anticolonialiste et premier président de la République démocratique du Vietnam (1945-1955), qui se souvient qu’il fut également un grand voyageur et que ces années de jeunesse ont été marquées par de nombreux périples en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie ? Fils d’un haut-fonctionnaire, originaire du nord de l’Annam (centre du Vietnam actuel), le jeune Nguyen Tât Thanh âgé de 21 ans quitte une première fois son pays natal en 1911. Il embarque le 5 juin sur un navire de la compagnie des Chargeurs réunis à destination de Dunkerque. Débarqué à Marseille quelques semaines plus tard, il rejoint le Havre. Le 15 septembre, alors qu’il est employé à la Compagnie des Chargeurs réunis, il écrit au président de la République et au ministre des Colonies afin d’obtenir une place au sein de l’École coloniale qui forme les futurs administrateurs. L’autorisation lui est refusée au prétexte que la demande doit émaner du Gouverneur général. Les dossiers de surveillance de Nguyen Ai Quôc sont consultables en ligne : https://recherche-anom.culture.gouv.fr/archive/fonds/FRANOM_20000/view:9819?RECH_all=H%C3%B4+Chi+Minh Illustrations :

En savoir plus :

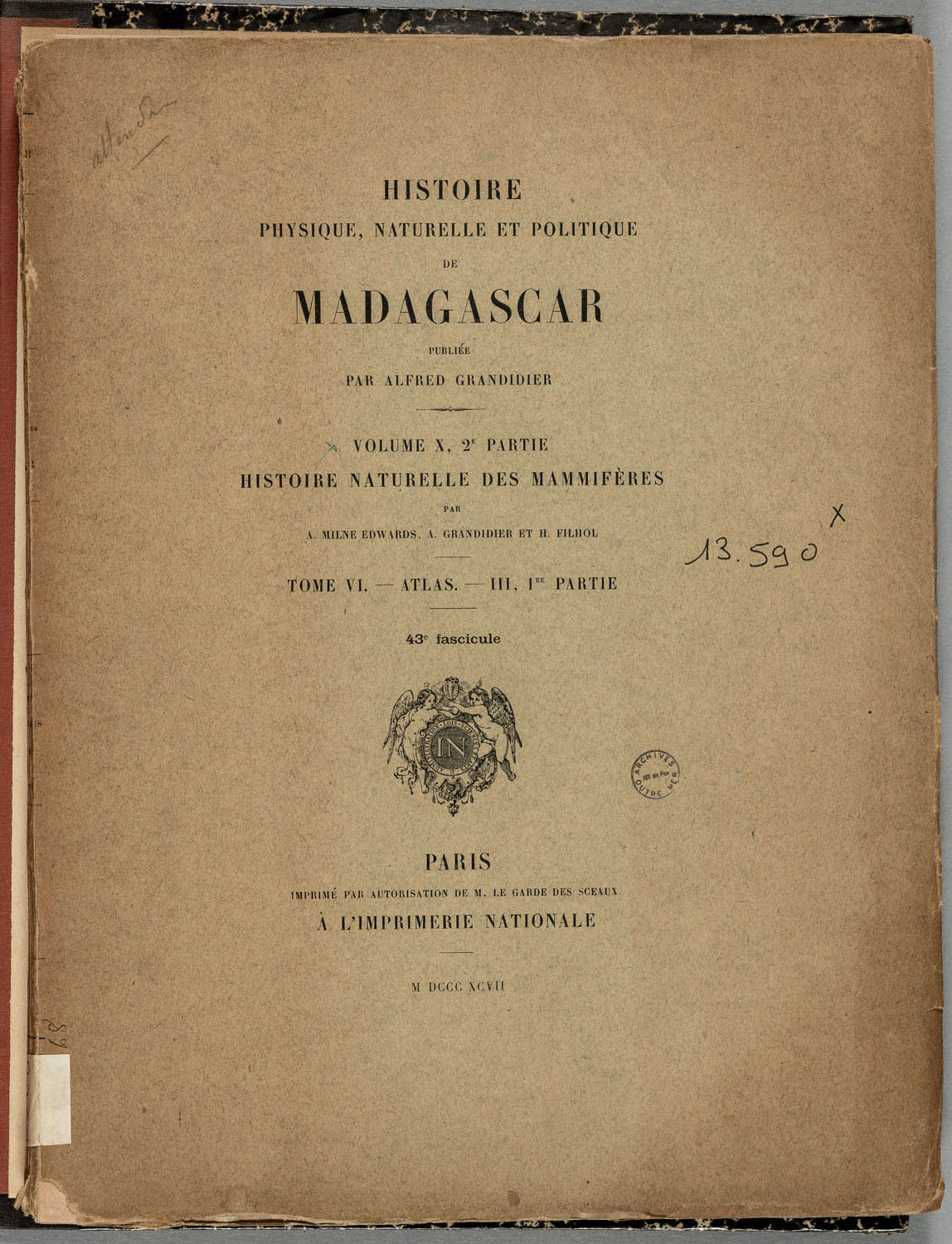

Grandidier, Alfred

Alfred Grandidier est un naturaliste, botaniste et explorateur français, né le 20 décembre 1836 et mort le 13 décembre 1921. Attiré dès son enfance par les sciences naturelles, il se constitue dès l’âge de 10 ans une première collection géologique. Passionné d’explorations, il consacre toute sa vie à la recherche géographique et scientifique. Grâce au soutien du Museum national d’histoire naturelle de Paris et de la Société de géographie, il séjourne à 3 reprises à Madagascar. Il cartographie l’île, recueille une quantité considérable de végétaux et d’animaux, notamment de Lémuriens dont la plupart étaient encore inconnus. Un minéral découvert par lui, un superbe cristal rappelant le saphir, porte aujourd’hui le nom de Grandidierite. Au cours de ses différentes expéditions -1865, 1867, 1869-, il est muni de nombreux instruments scientifiques et emporte des caisses pleines d’objets les plus variés qu’il distribuera comme cadeaux aux rois avec lesquels pour se concilier leurs bonnes grâces et leur protection il pratique le fatidra ou serment de sang. «… l’explorateur et ses porteurs se rendent chez le roi Toera… une débauche de cadeaux est nécessaire pour satisfaire l’appétit du chef sakalave et de sa suite, Grandidier ne doit distribuer pas moins de 13 marmites, 52 brasses de toile, 15 mirois, 18 couteaux, 22 dés, 2 patères, 10 médailles, 150 rangées de perles... » En 1871, date de son retour à Paris, il se dédie aux travaux de laboratoire et aux publications. Livres et articles se succèdent tant sur la géologie que sur la zoologie, ainsi que sur les peuples autochtones malgaches. Il réalise notamment une somme encyclopédique en 30 volumes, sur Madagascar : L'Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar. La fin de sa parution, posthume, sera assurée par son fils Guillaume Grandidier. Alfred Grandidier fut élu à l'Académie des sciences en 1885 et fut président de la Société de géographie de 1901 à 1905. Sources aux ANOM :

Chronologie historique :

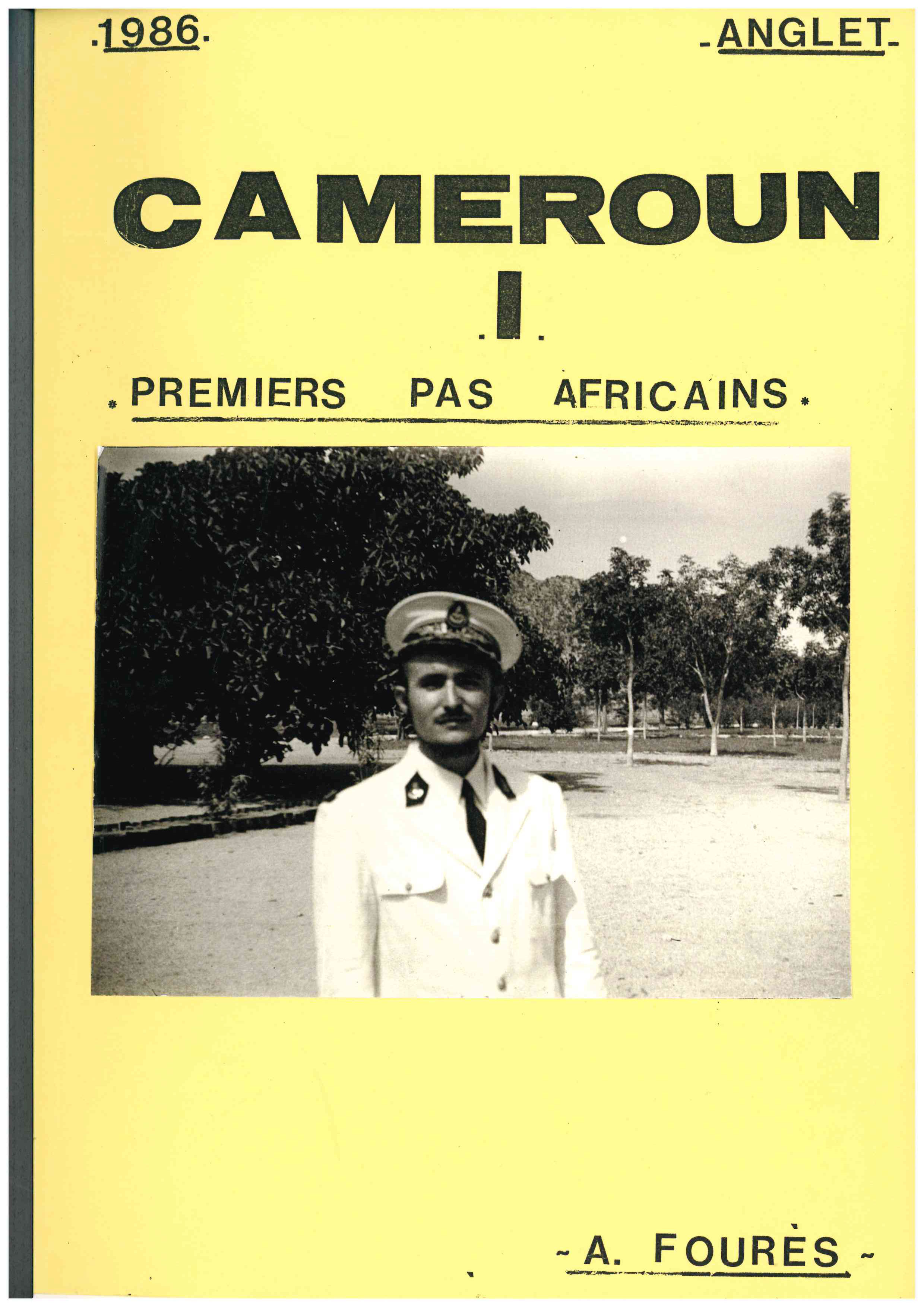

Fourès, Antoine

« Parti en Afrique Noire le 6 février 1948, célibataire, je rentrais définitivement en France, le 17 juillet 1984, avec mon épouse et mes deux enfants. Les 36 années séparant ces deux dates, ont été entièrement consacrées à l’Outre-Mer (…). » C’est par ces quelques lignes que débute le premier des douze fascicules écrits par Antoine Fourès et donnés aux Archives nationales d’outre-mer en 1999. La vie d’Antoine Fourès s’y découvre comme un roman, au travers de « 12 volumes, 764 pages, 1037photos en couleurs, 664 en noir et blanc, 96 croquis ou cartes, et 191 documents divers. » comme il se plaît à les décrire lui-même. A leur sujet, il écrit encore : « Ces notes sont très personnelles, car j’y explique sans fioriture ni langue de bois, les impressions, réactions, indignations, satisfactions parfois, d’un fonctionnaire colonial à diverses étapes de sa carrière. » S’il est assez fréquent que d’anciens administrateurs livrent leurs souvenirs, mêlant vie personnelle et carrière professionnelle, le cas d’Antoine Fourès est singulier en ce qu’il a passé l’intégralité de sa carrière outre-mer, y compris après les décolonisations, ne regagnant son sud-ouest natal qu’à l’âge de la retraite. Antoine Fourès fut élève de l’ENFOM (promotion 1945, matricule 2319), avant de quitter la France pour sa première et plus longue affectation, au Cameroun, en 1947 : il y fut successivement élève administrateur, administrateur adjoint puis administrateur avant de partir en 1958 pour devenir Conseiller des affaires administratives en République Centrafricaine jusqu’en 1967. Il fut ensuite affecté au Togo (1968-1970), au Tchad (1970-1975), au Sénégal (1975-1978), à l’Ile Maurice (1978-1982) et enfin au Bénin (1982-1984). Antoine Fourès était chevalier de la Légion d’honneur, officier du Mérite français, chevalier du Mérite centrafricain et officier du Mérite béninois. Sources complémentaires aux ANOM : Légendes et cotes des illustrations :

Eberhardt, Isabelle

Les Archives nationales d’outre-mer conservent le fonds privé d’archives relatives à Isabelle Eberhardt, coté GGA 23X, parmi lesquelles se trouvent notamment ses cartes de route. Femme de lettres, écrivaine, exploratrice et avant-gardiste française d’origine russe née en Suisse, à Meyrin, en 1877 et convertie à l’Islam sous le nom de Mahmoud Saadi, Isabelle Eberhradt meurt lors de la catastrophe d’Aïn Sefra en octobre 1904, en Algérie, alors qu’elle venait de rejoindre son mari Slimène Ehni, sous-officier spahi algérien. Elle a 27 ans. Ses notes de route, ses journaliers, ses nouvelles disent son obsession du paysage et sa passion pour l’Algérie où elle s’est installée à 20 ans avec sa mère. Elle parle le russe, le français, l’allemand, l’italien, l’arabe, qu’elle a appris toute seule, et le turc. Elle écrit sous un nom d’homme ou de femme et, afin de pouvoir circuler seule et libre, elle porte les cheveux courts et un costume de bédouin. Publiés après sa mort, ses carnets de voyage et ses journaliers témoignent de ses explorations du désert, notamment dans le Sahara algérien dits alors Territoires du Sud: « Je resterai toute ma vie amoureuse des horizons changeants, des lointains encore inexplorés. Car tout voyage, même dans les contrées les plus fréquentées et les plus connues est une exploration ». * Depuis 1897, le Sahara algérien, territoire militaire et considéré comme « non colonisable », dont les limites administratives sont mouvantes et incertaines, porte l’appellation de Territoires du Sud, par opposition aux départements du Nord de l’Algérie coloniale.

Doudart de Lagrée, Ernest

Élève de l’École polytechnique, Doudart de Lagrée fait la guerre de Crimée en tant que lieutenant de vaisseau en 1854. Il part pour la Cochinchine en 1862 et conclut à Saigon le 5 juillet 1863 le traité qui attribue à la France un protectorat sur le Cambodge. Après un retour en France en 1864, il repart avec le grade de capitaine de frégate en 1866 pour une expédition scientifique sur le Mékong. Il a pour second, le lieutenant Francis Garnier. Clovis Thorel est chargé de la partie botanique, Émile Gsell en est le photographe. L’expédition remonte le fleuve, elle explore le site d’Angkor en 1866, puis se dirige vers le Laos et le Tonkin. Doudart de Lagrée ne peut terminer l’expédition, il tombe malade et meurt en 1868 dans le Yunnan. Elle s’achève en juin 1868 à Shangaï sous le commandement de son second. Enterré au cimetière français de Saigon, l’urne contenant ses cendres a été remise au consul général de France à Ho Chi Minh-ville le 2 avril 1983, après que le cimetière ait été détruit par les autorités communistes. Elle a été rapatriée dans son village natal de Saint-Vincent-de-Mercuze. Illustrations :

Autres sources aux Anom :

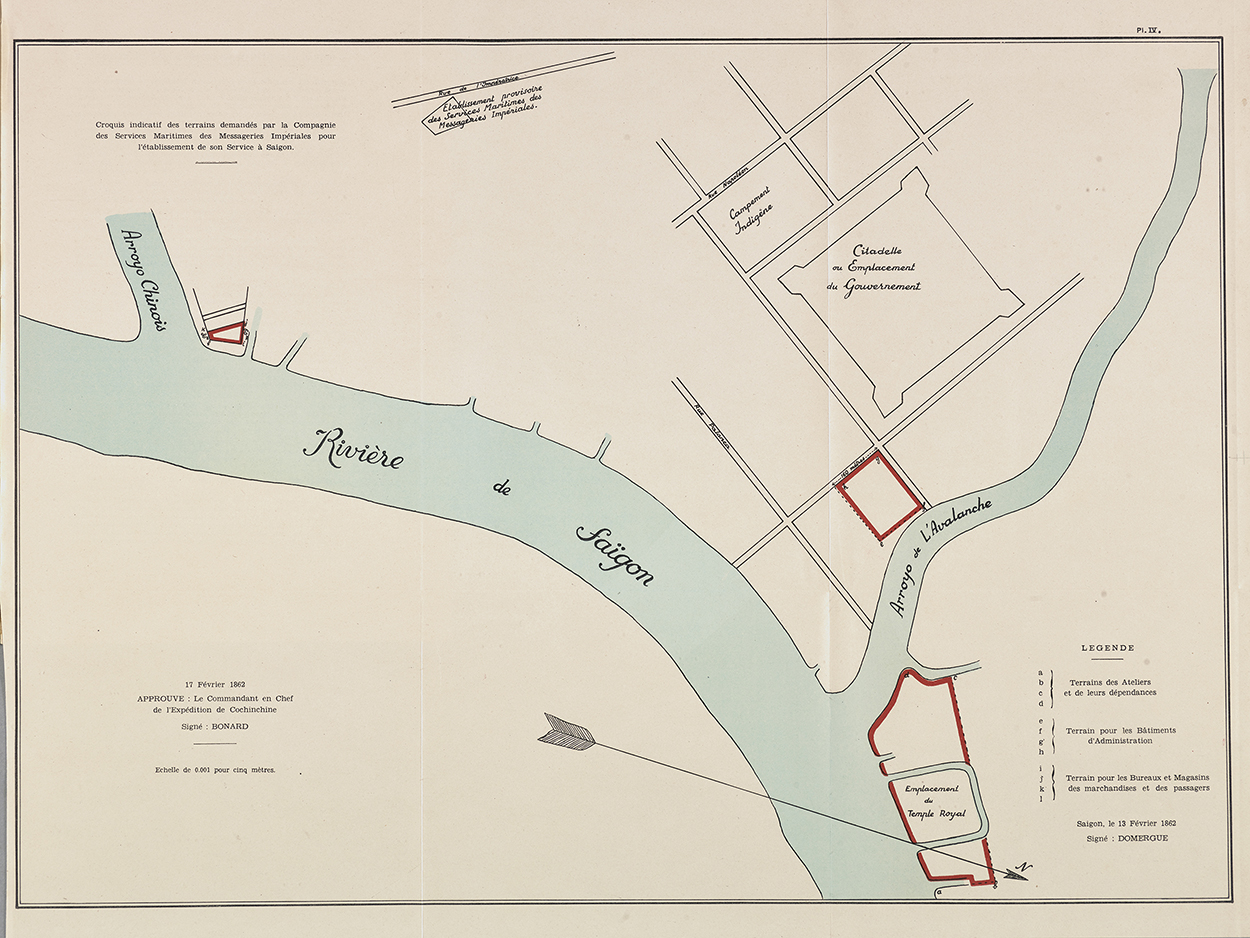

Compagnie de transport maritime

C’est en 1851, alors que les voitures hippomobiles sont concurrencées par le développement du chemin de fer, que la direction de la compagnie de transport par diligences des « Messageries nationales », signe une convention avec l’état pour l’exploitation de lignes maritimes sur ses navires à vapeur en direction du Proche-Orient. Trois ans plus tard, la compagnie devenue entre temps « Compagnie des Messageries impériales » obtient le monopole de l’exploitation du service postal en méditerranée. C’est à partir de 1861 que l’activité de la société s’ouvre aux routes maritimes de l’Asie via le Cap ou Alexandrie. Avant le percement du canal de Suez en 1869 passagers et bagages devaient rejoindre l’entrée de la mer Rouge par voie terrestre. Après la chute de l’Empire, la Compagnie devient celle des Messageries maritimes. Les lignes proposées ne cessent de se développer : ligne Marseille-Indochine (1862), liaison avec l’Océan indien, la Réunion et l’Ile Maurice (1864), service Marseille-Londres (1871), liaisons régionales Saïgon-Singapour, Saïgon Haiphong (1880), lignes d’Australie et de Nouvelle-Calédonie (1882), Marseille-Yokohama (1885), ligne de Madagascar (1887). En 1893 la compagnie possède 59 navires et emploie 5500 personnes. De nombreuses personnalités et célébrités ont emprunté les prestigieux paquebots aux cheminées noires caractéristiques pour sillonner les mers et les océans : Clara et André Malraux, Camille Saint-Saëns, Paul Doumer, Victor Ségalen, Albert Londres, Roland Dorgelès, Andrée Viollis parmi d’autres. Les ANOM ne conservent pas les archives de la Compagnie. Par contre de nombreux documents illustrant l’activité de celle-ci se trouvent dans les différents fonds territoriaux (Indochine, Madagascar) et fonds ministériels (séries géographiques, Agence économique de la France d’outre-mer, FIDES), ainsi qu’en bibliothèque (périodiques, brochures, publications commerciales, monographies) et en iconothèque (cartes postales, affiche, photographies). Illustrations :

En savoir plus :

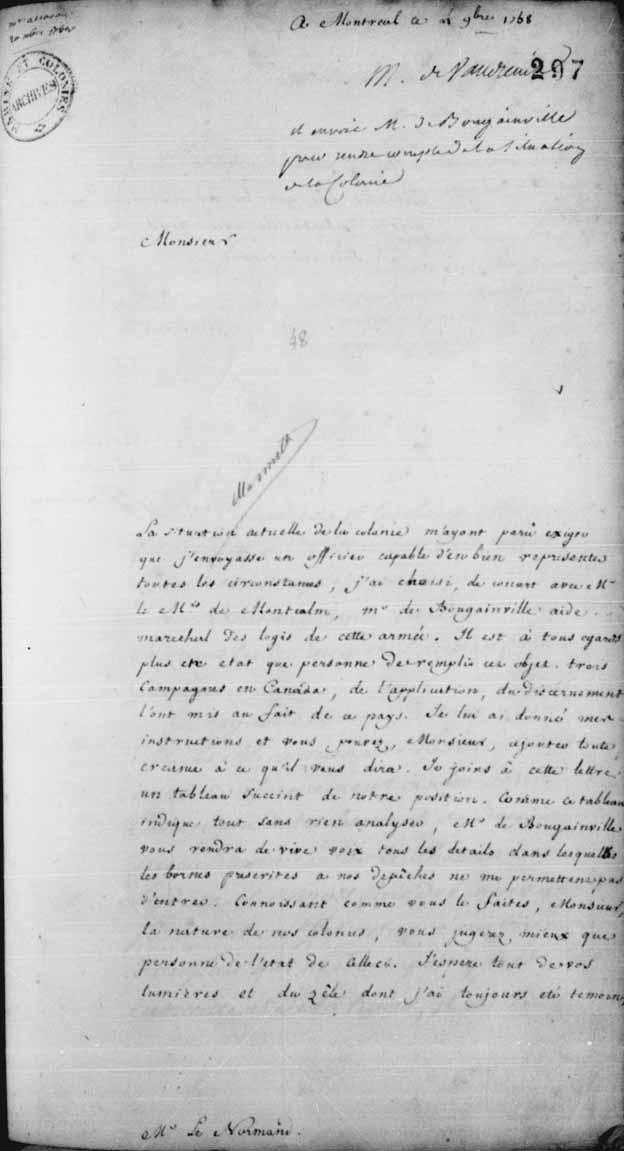

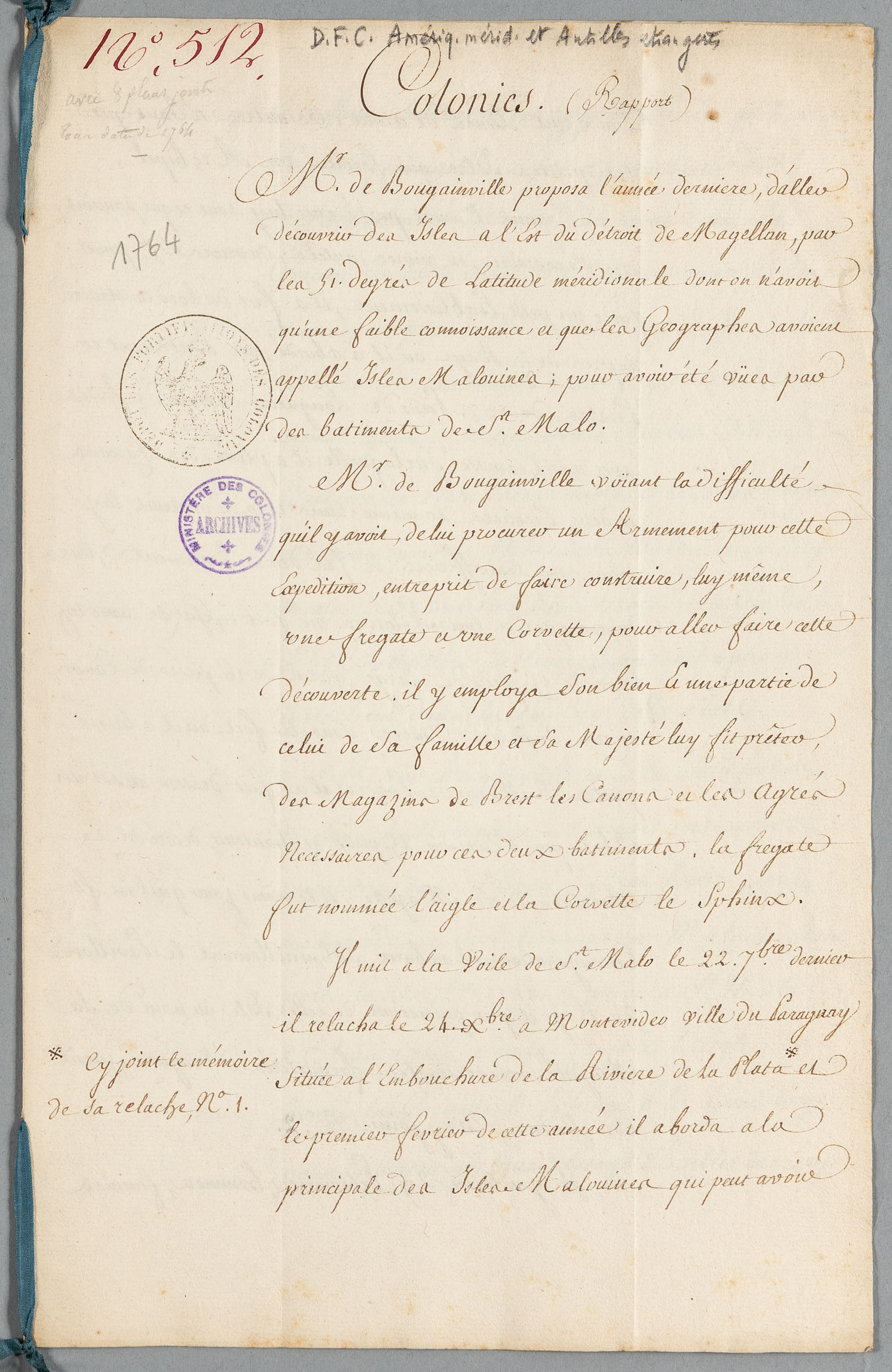

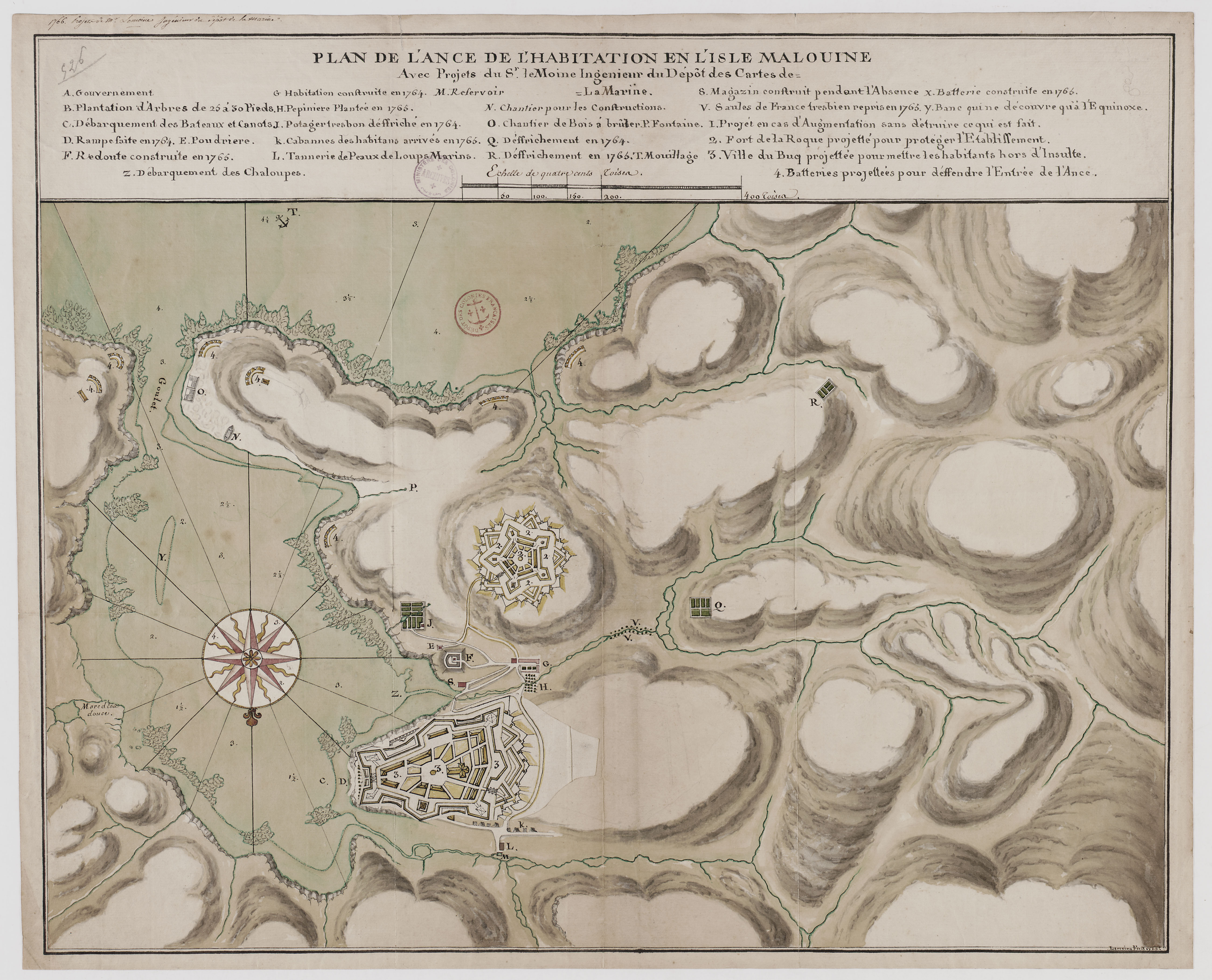

Bougainville, Louis Antoine comte de

Premier capitaine français à réaliser un tour du monde entre 1766 et 1769, Louis-Antoine, comte de Bougainville (1729-1811), est certainement le plus fameux des voyageurs de son temps. Son récit, le Voyage autour du monde, a constitué une source d’inspiration majeure pour ses contemporains, tant artistes, aventuriers, que philosophes – au premier desquels, bien sûr, Diderot et son célèbre Supplément au Voyage de Bougainville (1796). C’est toutefois avant son grand voyage qu’on le rencontre dans les fonds des ANOM. En Nouvelle-France d’abord, où il commence sa carrière militaire en pleine guerre de Sept Ans. Il s’y distingue comme capitaine de dragons et aide de camp du marquis de Montcalm, et négocie la capitulation française avec le général Jeffery Amherst en 1761 à Montréal. Après un bref retour en France, Louis-Antoine de Bougainville repart en expédition dès 1764, avec un projet d’implantation aux îles Malouines, visant à compenser la perte des colonies canadiennes, notamment en matière de pêche. Derrière ce projet colonisateur, on lit cependant dans les sources la réelle motivation de Bougainville : explorer l’océan Pacifique et découvrir les mythiques Terres australes. Si le projet colonial aux Malouines échoue, cette expérience sera fondatrice dans l’entreprise de son grand voyage, lui permettant notamment une première reconnaissance du détroit de Magellan. C’est à son retour d’expédition qu’il entreprendra, en 1766, son grand voyage d’exploration à bord de la Boudeuse et de l’Etoile. Documents :

Arbre des voyageurs

L’« arbre du voyageur », de son nom latin Ravenala madagascariensis, est une espèce originaire de Madagascar. Sa grande taille (jusqu’à 20 mètres de hauteur) le fit souvent classer dans la famille des « arbres », tout comme les palmiers par exemple, bien qu’il s’agisse d’un point de vue botanique d’une plante. Proche du bananier, notamment par la forme de ses feuilles, le ravenala se reconnait à leur disposition en éventail. Les jeunes feuilles retiennent à leur base l’eau de pluie et la sève est potable, offrant une pause rafraîchissante aux hommes comme aux bêtes, d’où lui vint son surnom. Une fois entièrement déployées, les feuilles se frangent à leurs extrémités, créant un profil caractéristique et photogénique, qui conféra à cette plante une place de choix dans les albums photographiques des explorateurs. Sa forme longiligne et sa haute taille font que les planches issues de cette plante sont souvent issues pour des constructions, notamment des cases en fibres végétales. Découvert par le botaniste Philibert Commerson lors de son séjour à Madagascar en 1779-1780, le ravenala se rencontre aussi à l’île de La Réunion, l’île Maurice, aux Comores, en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pistes bibliographiques :

Cotes et légendes des documents

|

|