|

CHALLENGE A-Z 2020 Pour la troisième année consécutive, les Archives nationales d’outre-mer participent au #ChallengeAZ. Ce défi, amorcé en 2013 par Sophie Bourdarel de La Gazette des ancêtres, a déjà généré plusieurs milliers de publications ! Le principe est simple : publier chaque jour, tout au long du mois de novembre, un article de généalogie sur un blog ou une page internet, en suivant les lettres de l’alphabet. Cette année, le site internet des ANOM a été doté d’une page dédiée afin de pouvoir archiver l’édition 2020 et les suivantes #viedarchiviste.

Autre nouveauté pour 2020, nous avons choisi un thème unique pour tous les billets : Retrouvez donc chaque jour un nouveau billet posté par un membre de notre équipe et suivez-nous sur Twitter @Anom_officiel et Instagram @anom_gouv ! #challengeaccepted Zoologiste Sur le terrain ou dans son laboratoire, le zoologiste étudie les animaux et leur mode de vie. La richesse de la faune du vaste empire colonial va fournir de nouveaux matériaux d’étude aux savants et naturalistes. Nombreux sont les botanistes, géologues, zoologistes à être partis dans les territoires d’outre-mer afin d’observer, collecter et inventorier les espèces. En 1931, un petit zoo est aménagé lors de l’exposition coloniale qui a lieu à Paris, il attire les foules. Pendant plusieurs années, les colonies françaises ont été les grandes pourvoyeuses des zoos, celui de Vincennes en particulier. Parmi les zoologistes célèbres qui ont participé à l’étude de la faune, nous pouvons par exemple citer Jacques Pellegrin, Abel Gruvel ou encore Guillaume Grandidier. Né le 1er juillet 1873 à Paris où il est mort le 13 septembre 1957, ce dernier a étudié l’île de Madagascar. De ses nombreuses œuvres sur Madagascar, la plus connue est le monumental Histoire politique, physique et naturelle de Madagascar, réalisé en collaboration avec son père et d’autres savants. Cet immense travail, comparable à la Naturalis Historia de l’humaniste Pline l'Ancien, se compose de 40 volumes.

.jpg)

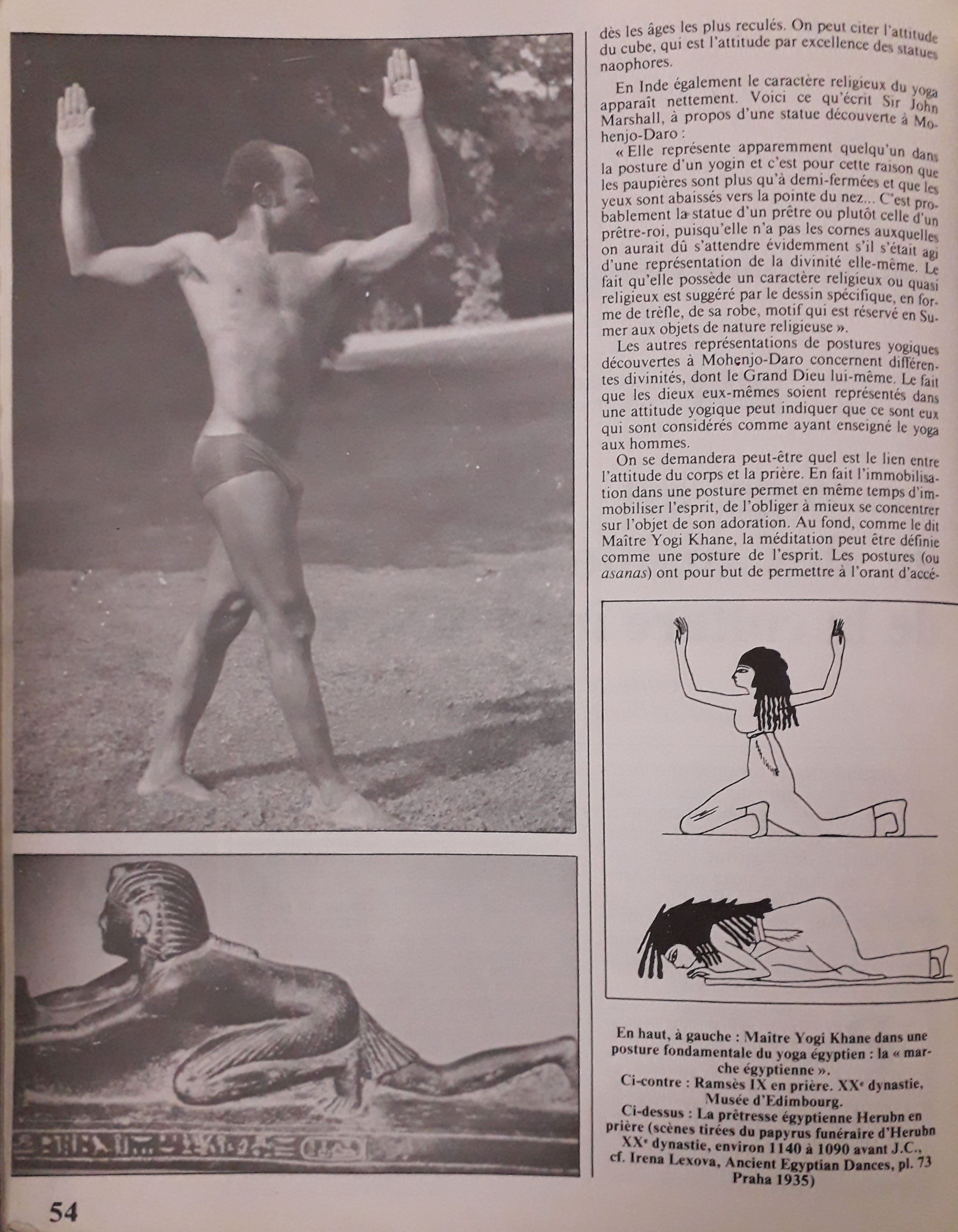

Yogi Abordons cette fin de #ChallengeAZ en toute sérénité ! La bibliothèque des ANOM rassemble plus de 120 000 volumes, formant un ensemble exceptionnel qui représente la littérature coloniale sous toutes ses formes. Parmi les nombreux ouvrages, périodiques, journaux… que vous pourrez y découvrir, certains abordent la discipline du yoga. Cette pratique millénaire trouve ses origines en Inde. Si vous recherchez des informations sur l’Inde française, saviez-vous que les ANOM conservent des fonds anciens de la compagnie des Indes (1666-1944), des fonds modernes et contemporains (1823-1954) et les fonds des papiers publics (1699-1835) ? N’hésitez pas à parcourir la base IREL (http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/) pour découvrir les instruments de recherche en ligne.

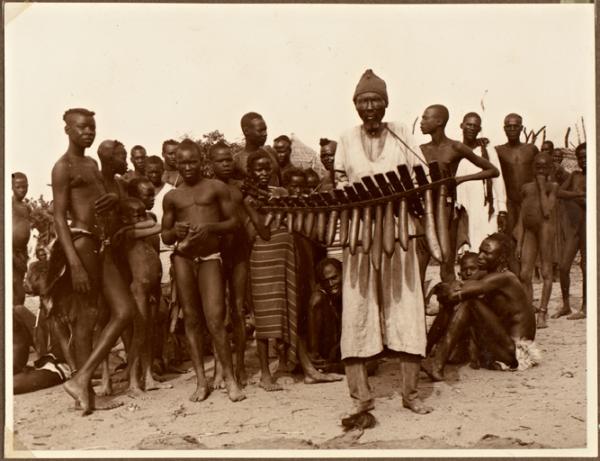

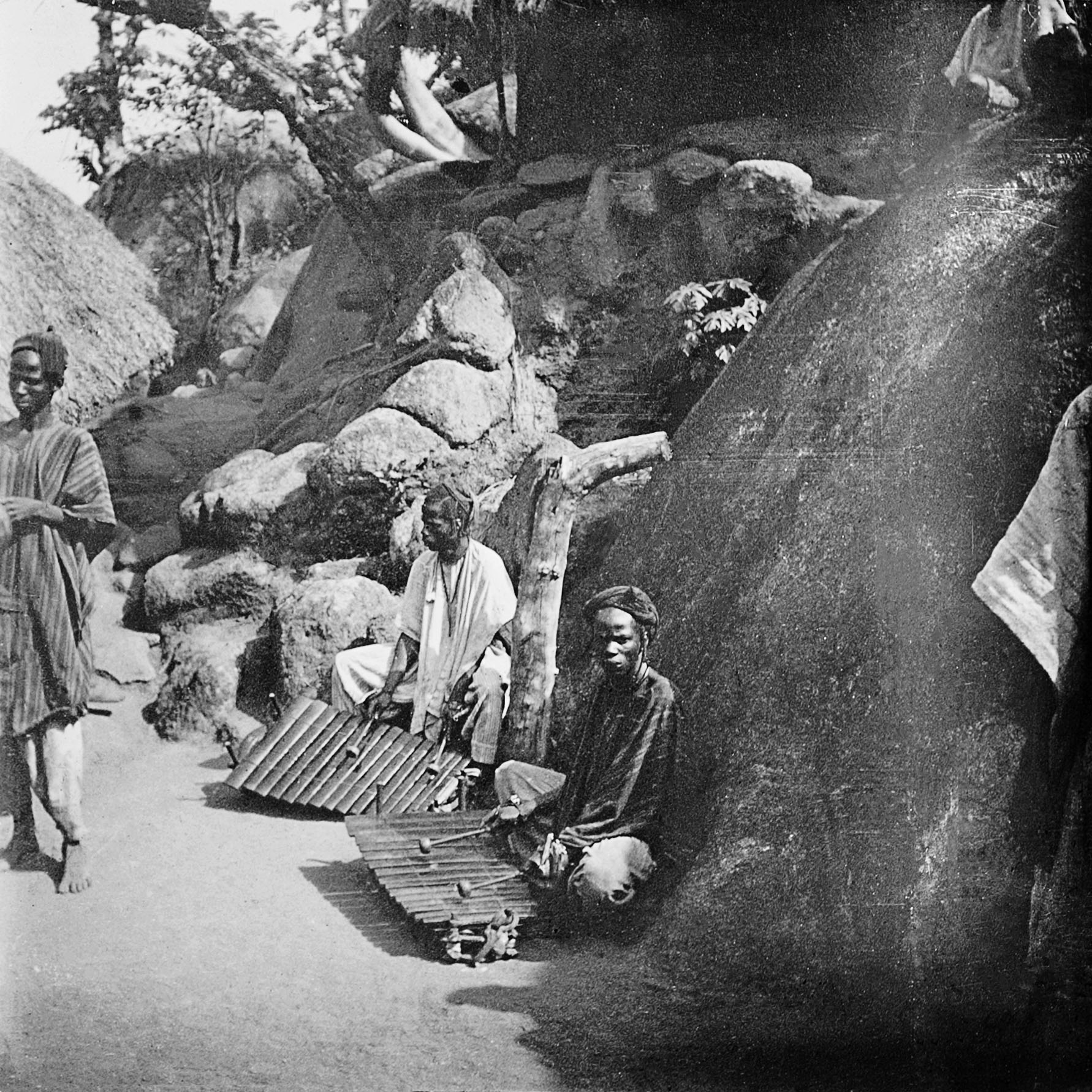

Xylophone (joueur de) Les traces les plus anciennes d’utilisation de xylophone remontent au XVe siècle en Europe mais son ancêtre, le Balafon, est attesté au Mali depuis le XIVe siècle. Son origine plus lointaine, aux alentours du IXe siècle serait, quant à elle, indonésienne. Parmi tous les noms qu’on peut rencontrer au fil du temps et des pays pour désigner cet instrument et ses déclinaisons locales (claquebois, échelette, orgue de paille, xylocordéon, gambang, dan t’rung ou encore marimba), tous évoquent un principe commun : des lames de bois alignées, fixées sur des résonateurs (en bambou, en calebasse, en paille, en terre cuite…), sur lesquels on vient taper avec deux maillets ou baguettes pour produire un son allant du plus grave au plus aigu. En Afrique, l’image du joueur de balafon est indissociable de celle du griot (conteur ambulant) et de la notion de fête ou de rassemblement, l’instrument est d’ailleurs souvent adapté en version portative pour permettre aux musiciens de déambuler tout en jouant. Dans ce cas-là, on préfère des calebasses aux formes fines et allongées afin de produire des sons plus aigus et des instruments plus maniables. Les joueurs de balafon se regroupent aussi en orchestres, afin d’harmoniser les gammes de leurs instruments, et peuvent être accompagnés de joueurs de tambour (djembé ou tama). Traditionnellement, l’usage du balafon est réservé aux hommes alors que la pratique du chant par exemple, est surtout dévolue aux femmes.

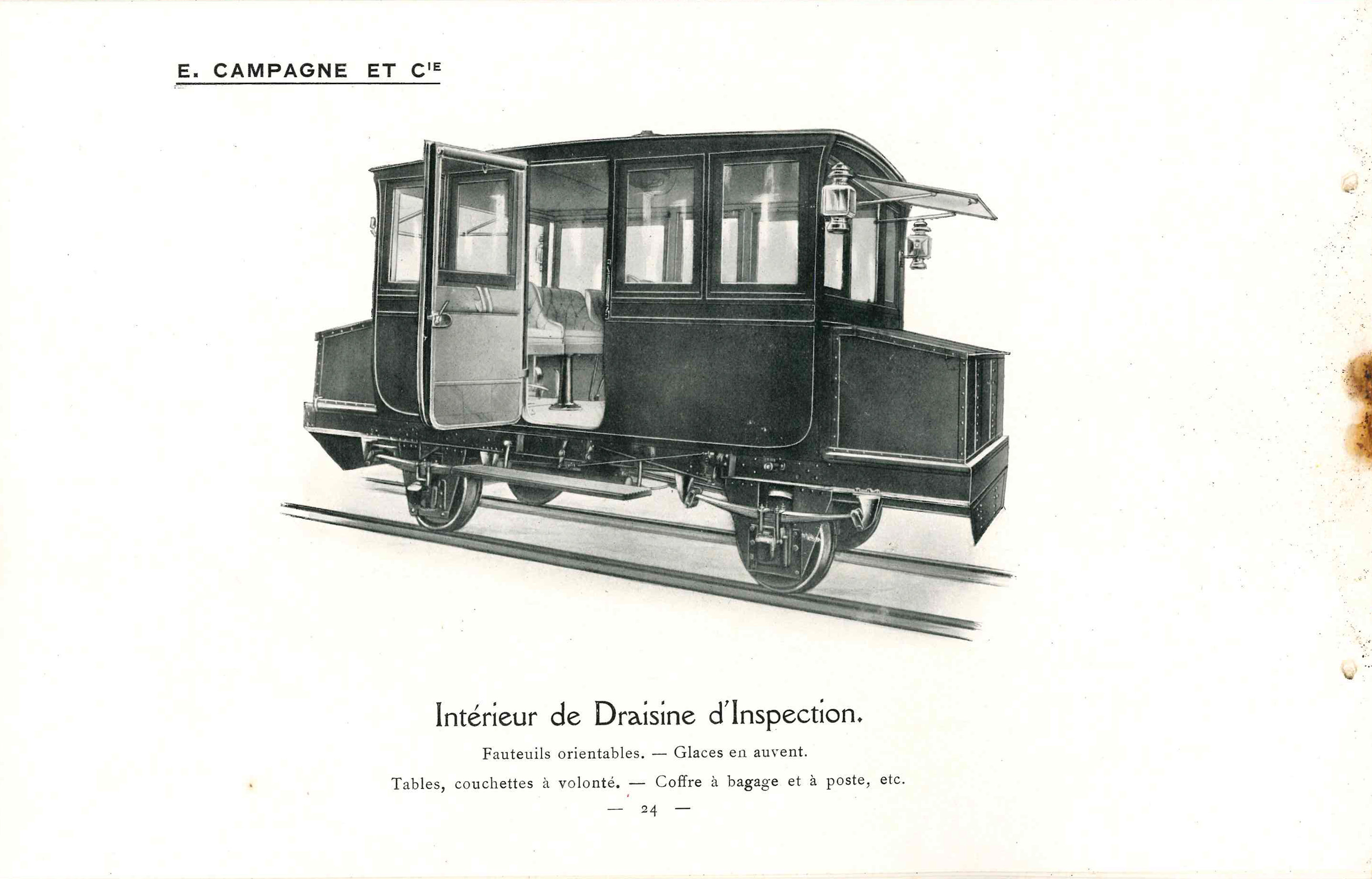

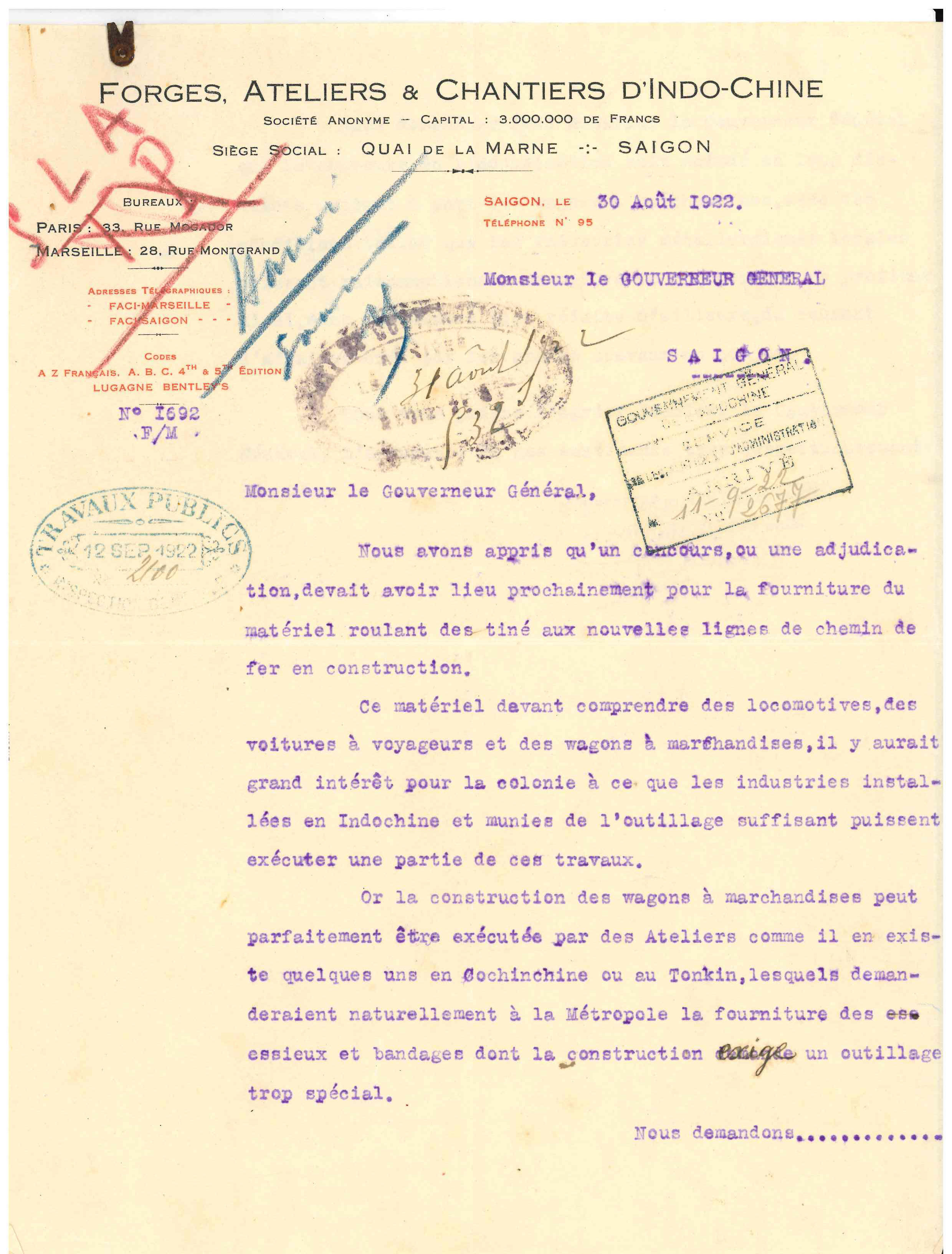

Wagons (fournisseur de) Au début des années 1870, Paul Decauville, constructeur de matériel ferroviaire et de manutention de cycles et automobiles originaire de l'Essonne, invente un type de voie de chemin de fer de faible écartement, facilement démontable et transportable. Ce système rencontre vite un grand succès en France et à l'étranger, notamment pour le transport industriel (mines, cultures sucrières) ou militaire. En Indochine, une voie Decauville est inaugurée en 1874 pour ravitailler les troupes militaires cantonnées au Tonkin (nord du Vietnam) dans la région de Lang Son et Cao Bang à la frontière de la Chine. Les ANOM conservent plusieurs documents dans les archives de la Direction des Travaux publics qui concernent les différents marchés passés par le Gouvernement général avec la maison Decauville et différents fournisseurs de wagons et matériel ferroviaire comme cette intéressante brochure publicitaire proposant les voitures ou « drésines » de la société « E. Campagne et Cie » ou encore le marché passé avec la Société « Forges, ateliers et chantiers d'Indochine » pour la fourniture de matériel, voitures de voyageurs et wagons de marchandises destinés aux lignes de chemin de fer en construction.

.jpg)

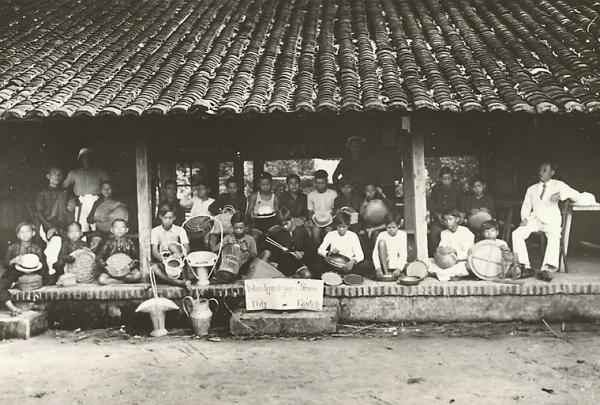

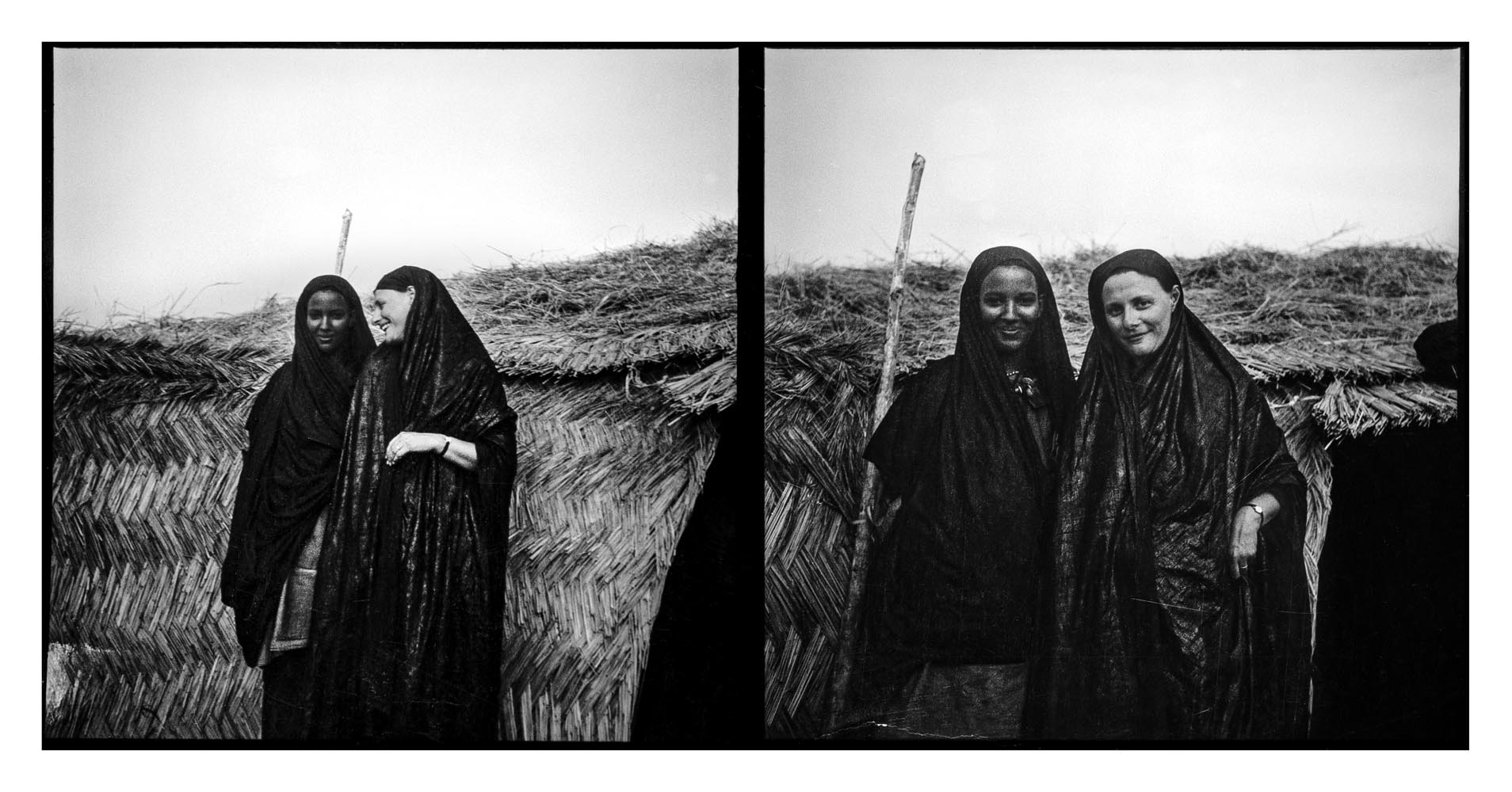

Vannier Art de tisser des fibres végétales, la vannerie est pratiquée dans tous les territoires, et la matière première peut varier en fonction de l’environnement (paille, châtaignier, osier, rotin…). Que ce soit en ville ou à la campagne, en groupe ou isolé, les techniques n'ont cessé de se développer entrainant une diversification des objets fabriqués : paniers, corbeilles, nasses, nattes, ustensiles... En parcourant les fonds iconographiques des ANOM vont pourrez découvrir de nombreux clichés de vanniers au travail, dont certains réalisés par la célèbre photographe allemande Germaine Krull (1897-1985). Germaine Krull s’est illustrée parmi les avant-garde des années 1920-1940, elle était déjà une artiste engagée connue pour ses reportages photographiques dans les grands magazines quand elle rejoint en aout 1942 le gouvernement de France Libre installé à Brazzaville, capitale des Français libres qui ont rallié le général de Gaulle. Elle dirigera de 1942 à 1943 la section photographique du service de l'information avec son équipe de photographes. Les ANOM ont mis en ligne plus de 600 photographies de Germaine Krull. Le fonds qui y est conservé est un des fonds les plus importants de l'œuvre de cette photographe pour la période. Vous pourrez bien évidement compléter vos recherches sur la vannerie grâce aux ouvrages et brochures conservés dans la bibliothèque des ANOM.

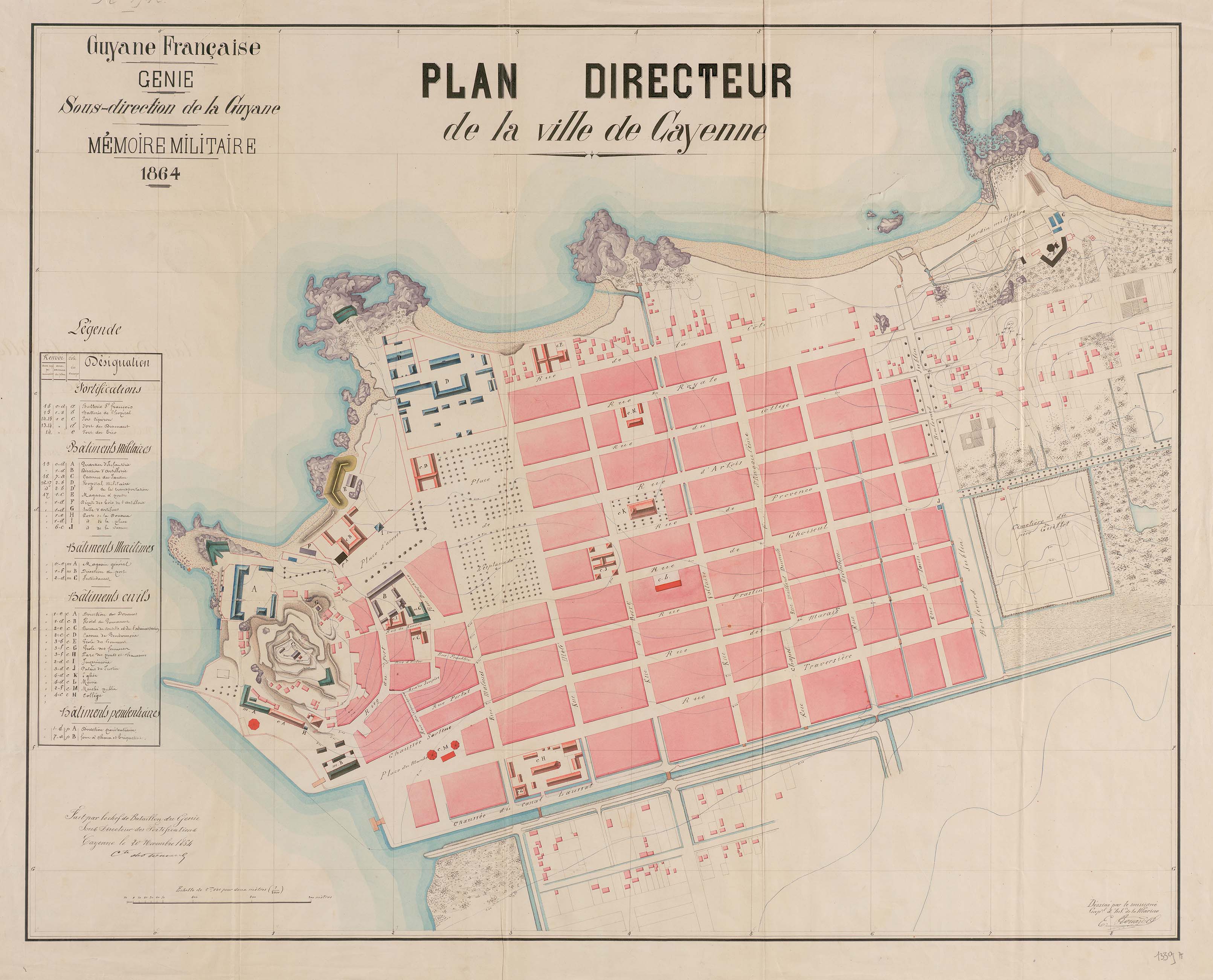

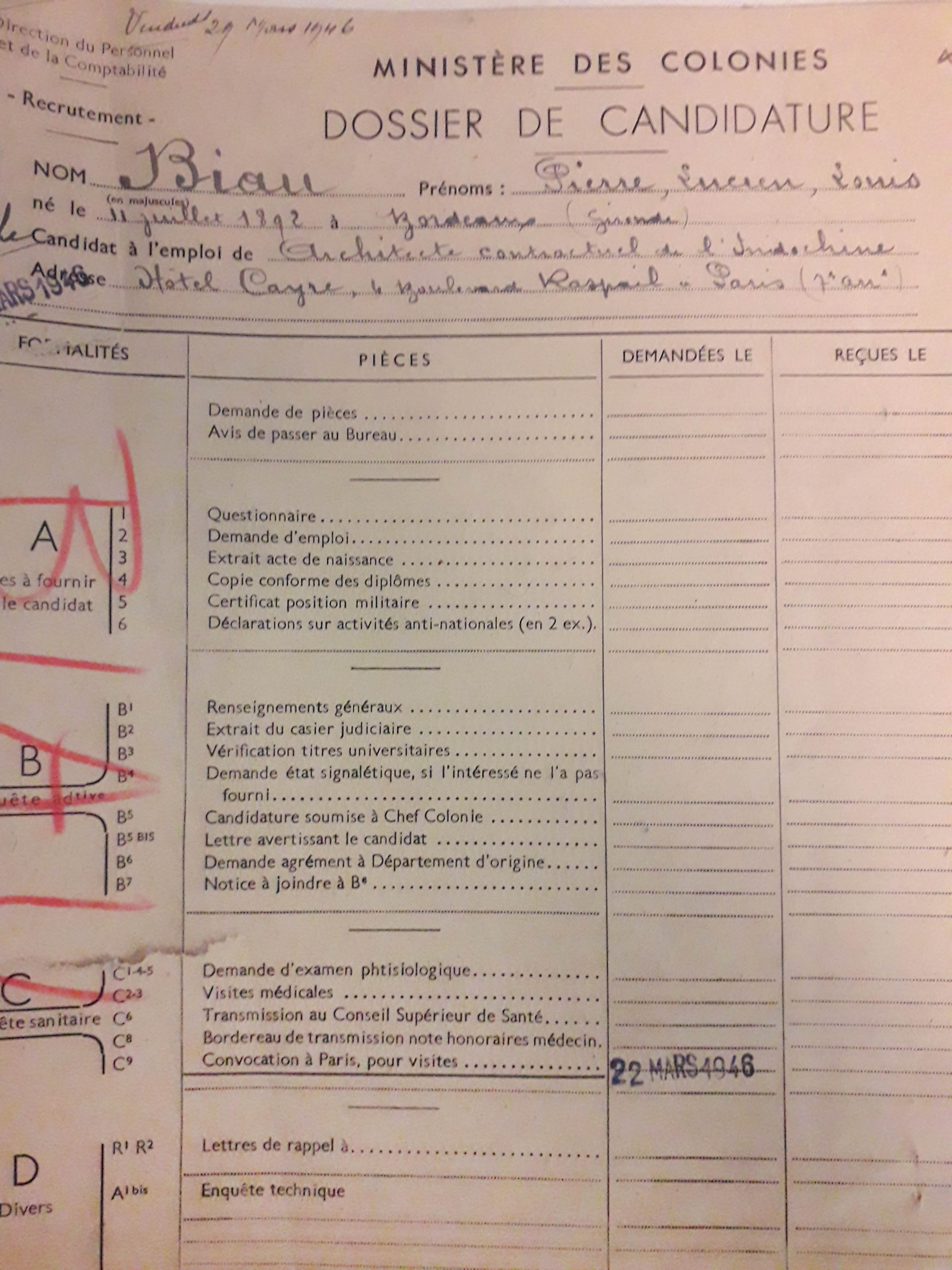

Urbaniste Selon Gaston Bardet, le mot « urbanisme » remonterait, en France, à 1910 et dériverait du néologisme espagnol urbanizaciòn, utilisé dès la fin du 19e siècle. Annexé par le langage courant le terme « urbanisme » désigne aussi bien les travaux du génie civil que les plans de villes ou les formes urbaines caractéristiques de chaque époque. Le métier d’urbaniste, quant à lui, préexistait sous des appellations diverses car l’acte de façonner le territoire est identifié depuis l’antiquité, mais va se développer et se concrétiser entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, en lien avec le développement de la société industrielle et des sciences. En France comme dans les territoires colonisés, il est possible de retrouver la trace de cette évolution professionnelle dans les dossiers de carrière des fonctionnaires : aux termes d’agent voyer, conducteur de travaux, ingénieur, architecte, vient progressivement s’ajouter celui d’urbaniste, souvent accolé à l’une des fonctions précédentes. Par ailleurs, des services dédiés à l’urbanisme voient le jour dans la majorité des territoires, et un bureau « des techniques industrielles, de l’électricité et de l’urbanisme » est intégré à l’Inspection générale des travaux publics au sein du Ministère des colonies. Les documents d’urbanisme, documents dits « de gestion », sont généralement conservés dans les services d’archives des anciens territoires colonisés. On trouve cependant dans les fonds des ANOM, et notamment dans celui du Dépôt des fortifications des colonies ou dans les fonds iconographiques, de nombreux témoignages du travail concret d’aménagement du territoire mené par les urbanistes dans les anciennes possessions françaises.

Tisserand Ces photographies de Marcel Monnier prises lors de l'expédition de l'explorateur Gustave Binger à la frontière de la Côte d'Ivoire et de la Gold Coast (Ghana) montrent les étapes de préparation d'un métier à tisser. Binger avait saisi lors de son passage dans la ville de Kong (Côte d'Ivoire) l'importance du commerce du textile et de l'artisanat du tissage dans cette région, il témoigne dans son ouvrage Du Niger au Golfe de Guinée (1892) : « partout où il y avait un petit espace de libre, on s'en est emparé pour construire des cages de tisserands […] Jamais les habitants de Kong ne voyagent sans emporter un métier portatif car tous sans exception savent tisser ». Biblio :

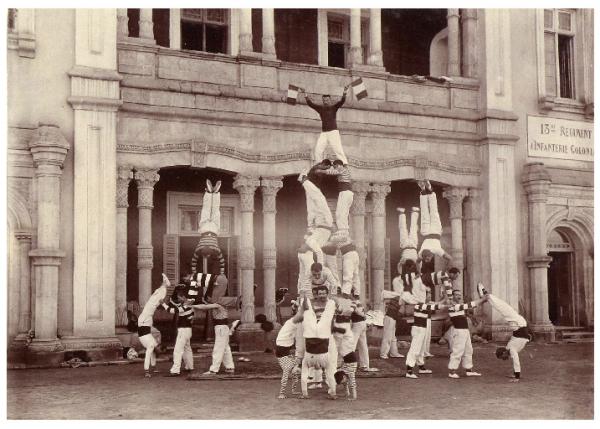

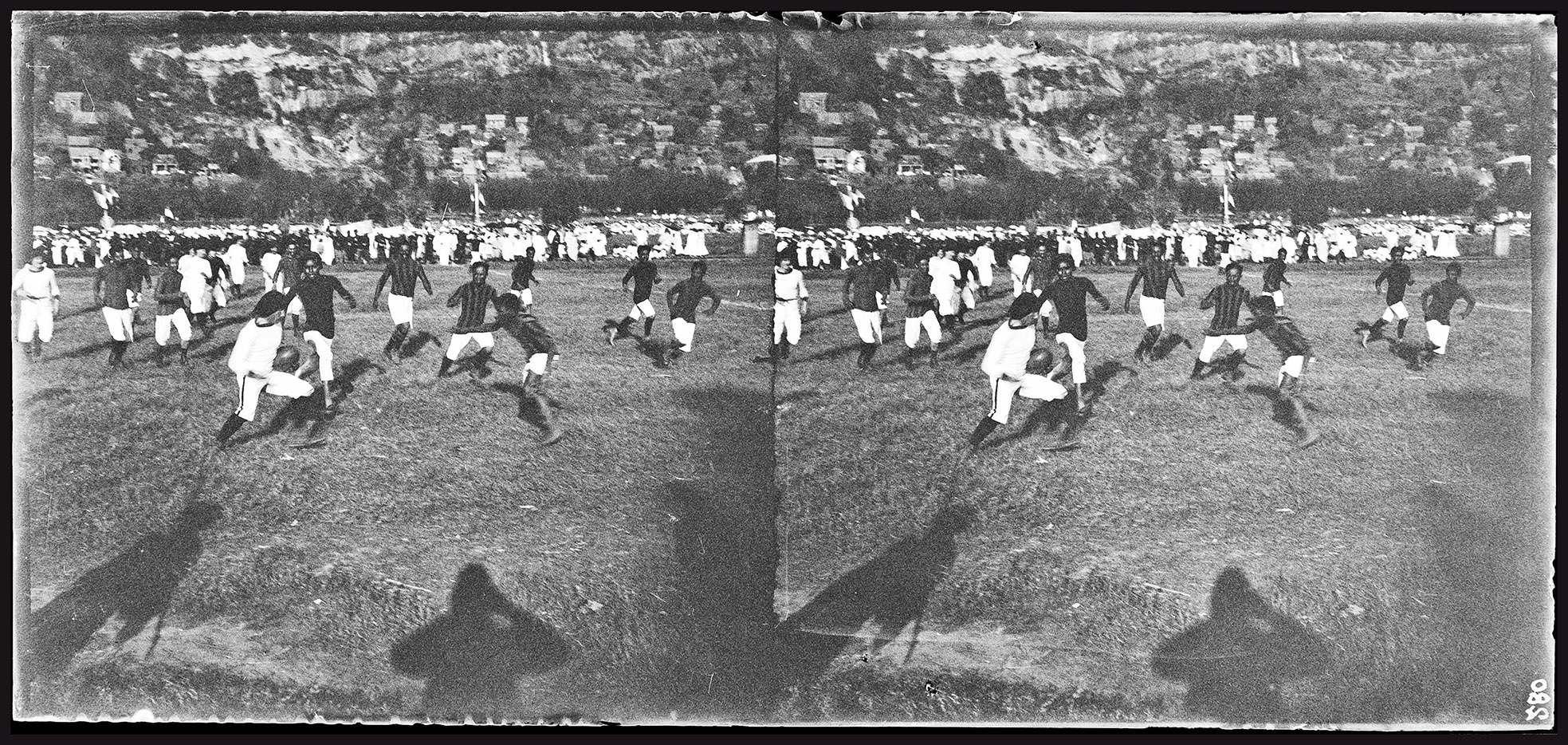

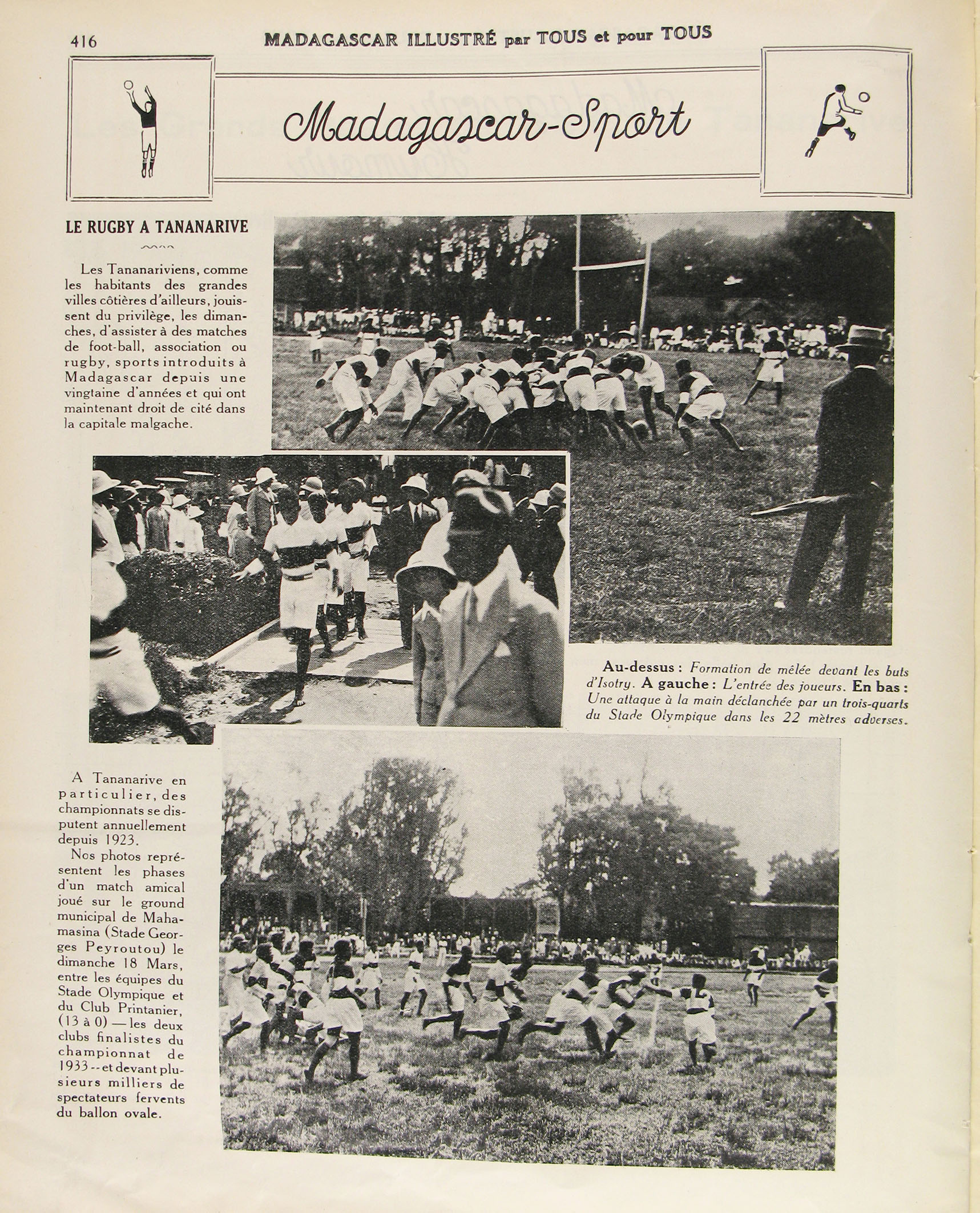

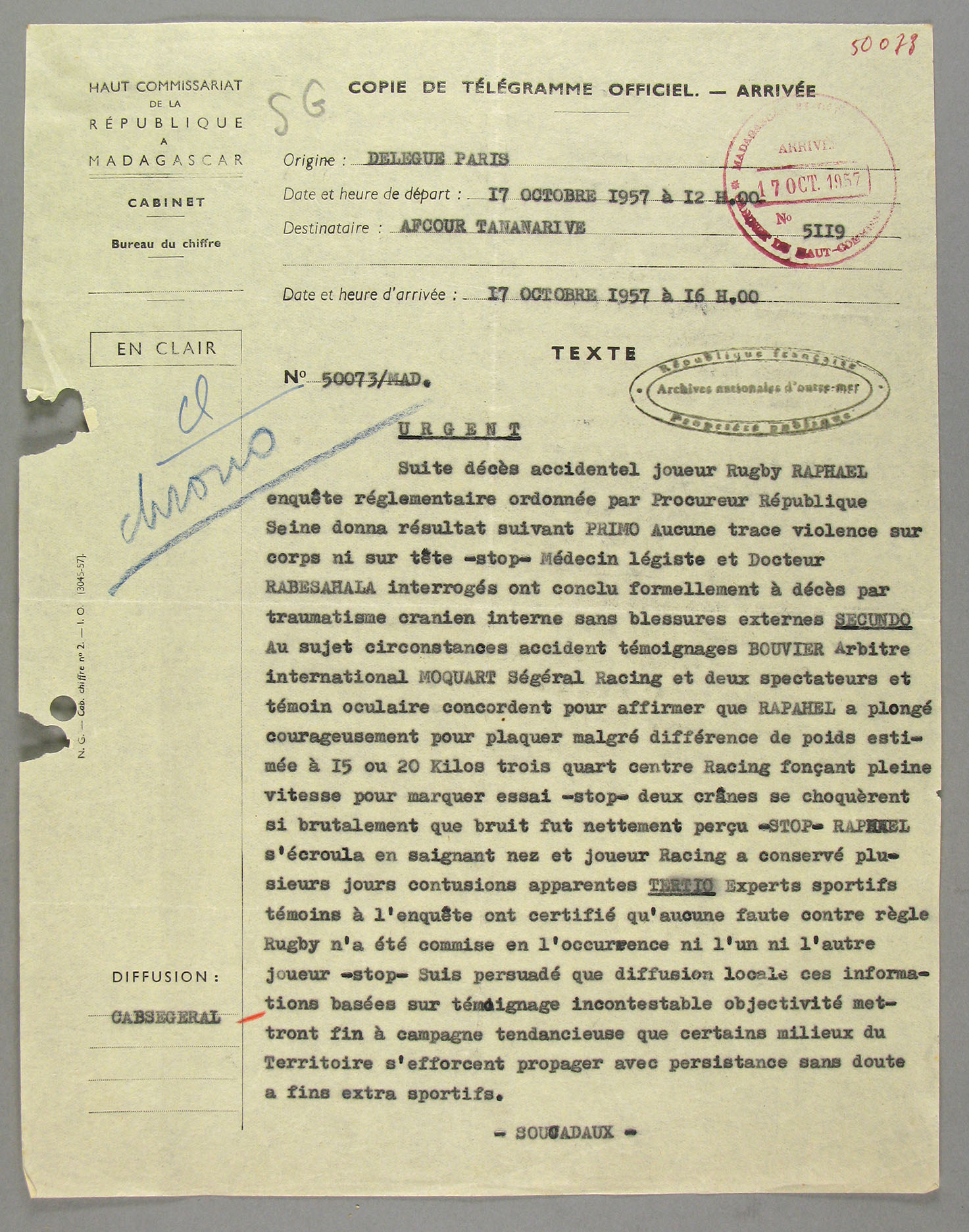

Sportif Les sports dits « athlétiques » comme la course à pied, alors « pédestriasme » par la suite athlétisme, les jeux de balles et de ballons : le lawn-tennis, le football-rugby et football-association, sont des activités de plein air venant du système éducatif anglais (les public schools). Ces sports ont été codifiés par les britanniques dès la première moitié du XIXème siècle. Ils sont apparus en France à partir de 1872 (création du Havre athlétic club, doyen des clubs français), par l’intermédiaire des résidents britanniques (souvent des hommes d’affaires et des commerçants). Ces pratiques apparaissent dans les colonies au début du XXème siècle. Elles s’opposent aux activités traditionnels indigènes (danse, lutte, tauromachie…) et servent le colonisateur à asseoir sa domination en donnant en spectacle (gymnastique, tir, tennis, concours hippiques…) sa « supériorité ». Nous illustrons cet article avec des photographies de Madagascar, car une exposition « Histoires du rugby malagasy : de ses origines aux tournées des Makis en France : joueurs sacrés et sacrées joueuses, 1900-2020 » organisée par le Service de coopération d’action culturelle de l’Ambassade de France à Madagascar et les ANOM, doit se dérouler en avril-juillet 2021 à Antananarivo. En milieu colonial, « les sports se présentent paradoxalement à la fois comme un instrument de la colonisation (instrument d’éducation, de distinction, d’intégration, d’assimilation…) et comme un levier de la décolonisation (espace d’association, de rassemblement, de combat, d’expression identitaire. » Les rugbymen malgaches en sont l’exemple parfait : car ce sport collectif de combat, permettant de mettre au sol, sans ménagement, son adversaire, a trouvé un écho puissant auprès d’un peuple en lutte contre un envahisseur. Dès la fin de l’année 1895, les Menalamba/Toges rouges, sont en action, ce mouvement politique insurrectionnel, né en Imerina (Arivonimamo), est le symbole du premier nationalisme insulaire en réaction à la présence française. Le rugby participe à la naissance des luttes nationalistes. Les malgaches voient dans sa pratique ou son spectacle, un espace et un moyen permettant l’expression de leurs corps et de leurs sentiments : tant pour les joueurs que les spectateurs, les dirigeants et les journalistes. Nous trouvons les sources de l’histoire des sports notamment dans les archives administratives des gouverneurs généraux puis des hauts commissaires : à la direction des affaires politiques pour déclarer la création d’un club et la surveillance des évènements sportifs, à celle des travaux publics pour la construction de stade et même à celle de l’enseignement lorsque le sport scolaire se développe. La presse est également une source très importante car elle relate l’ensemble des rencontres sportives. Enfin les archives privées des acteurs du monde sportif (spectateur, joueur, entraineur, arbitre, dirigeant) sont une mine d’archives tous supports compris : affiche, ticket, maillot, coupe, médailles...

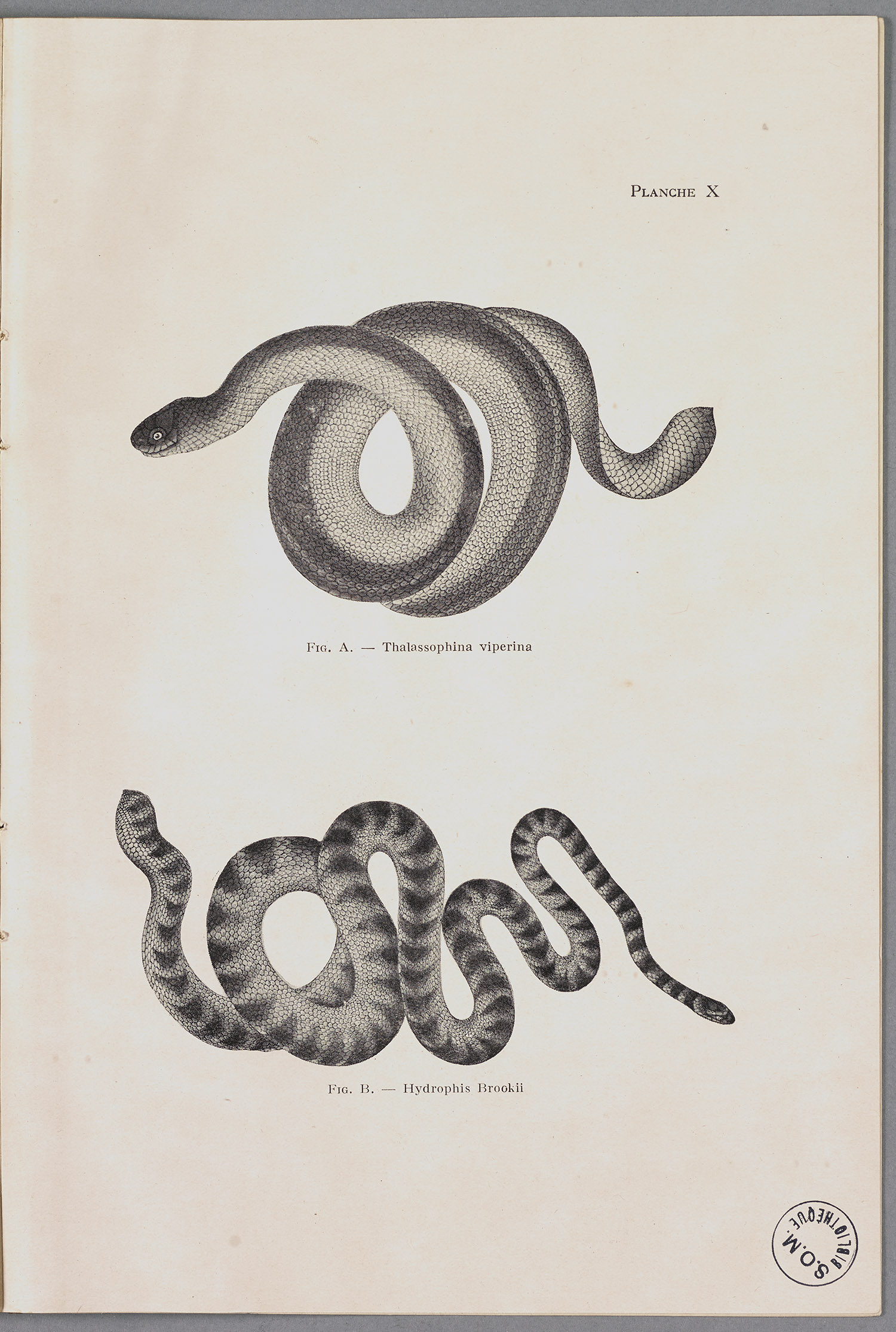

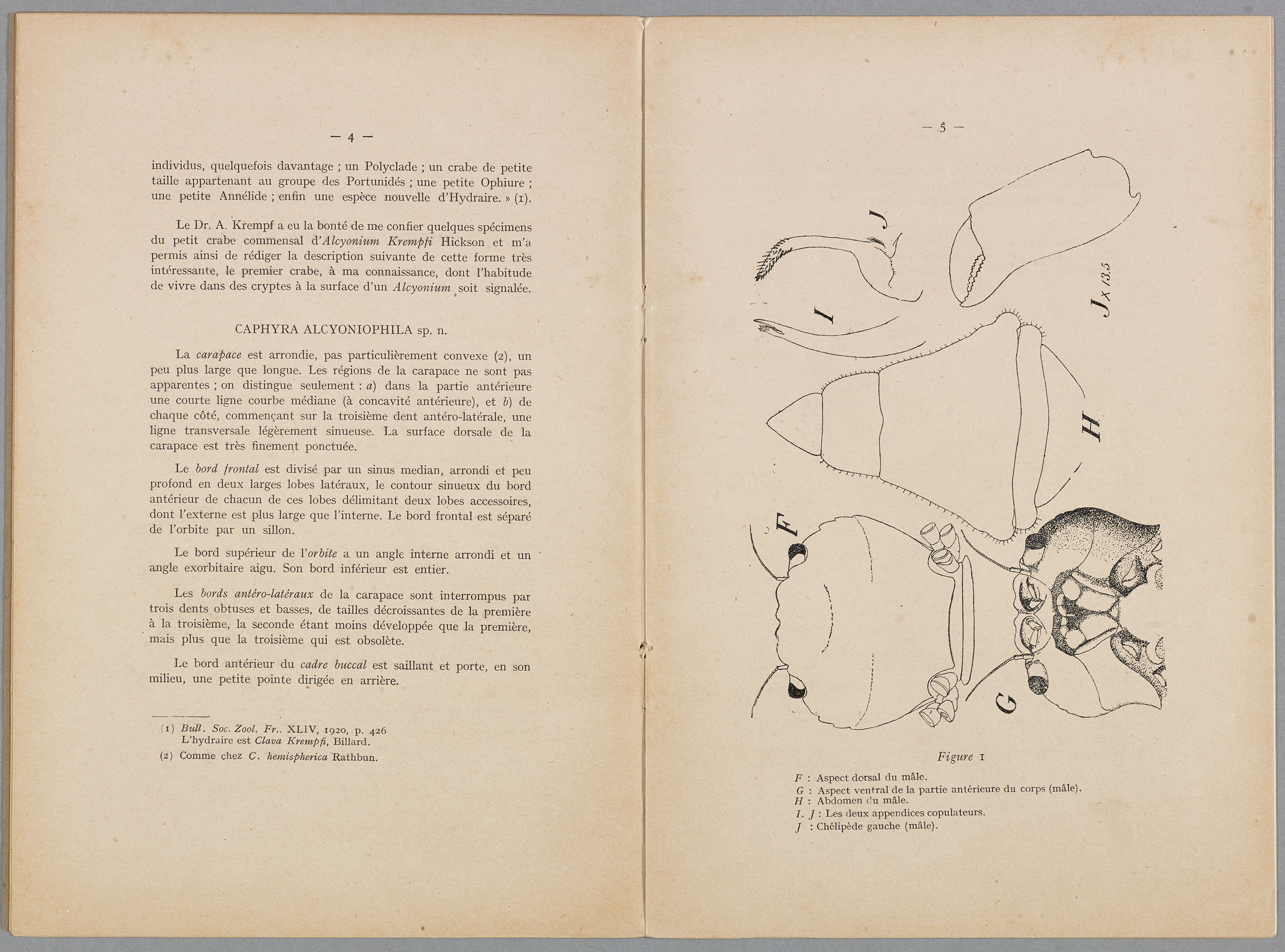

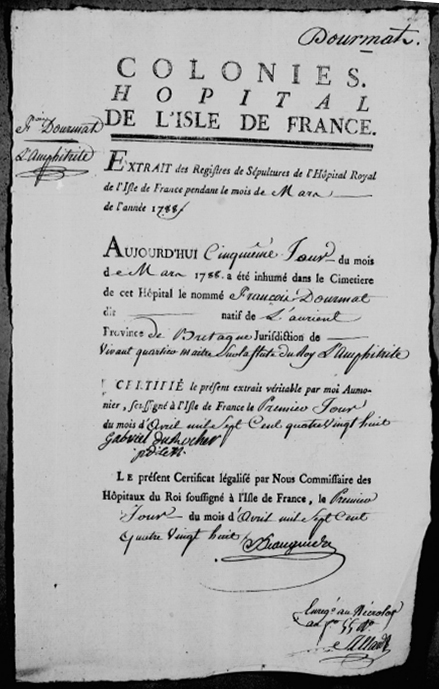

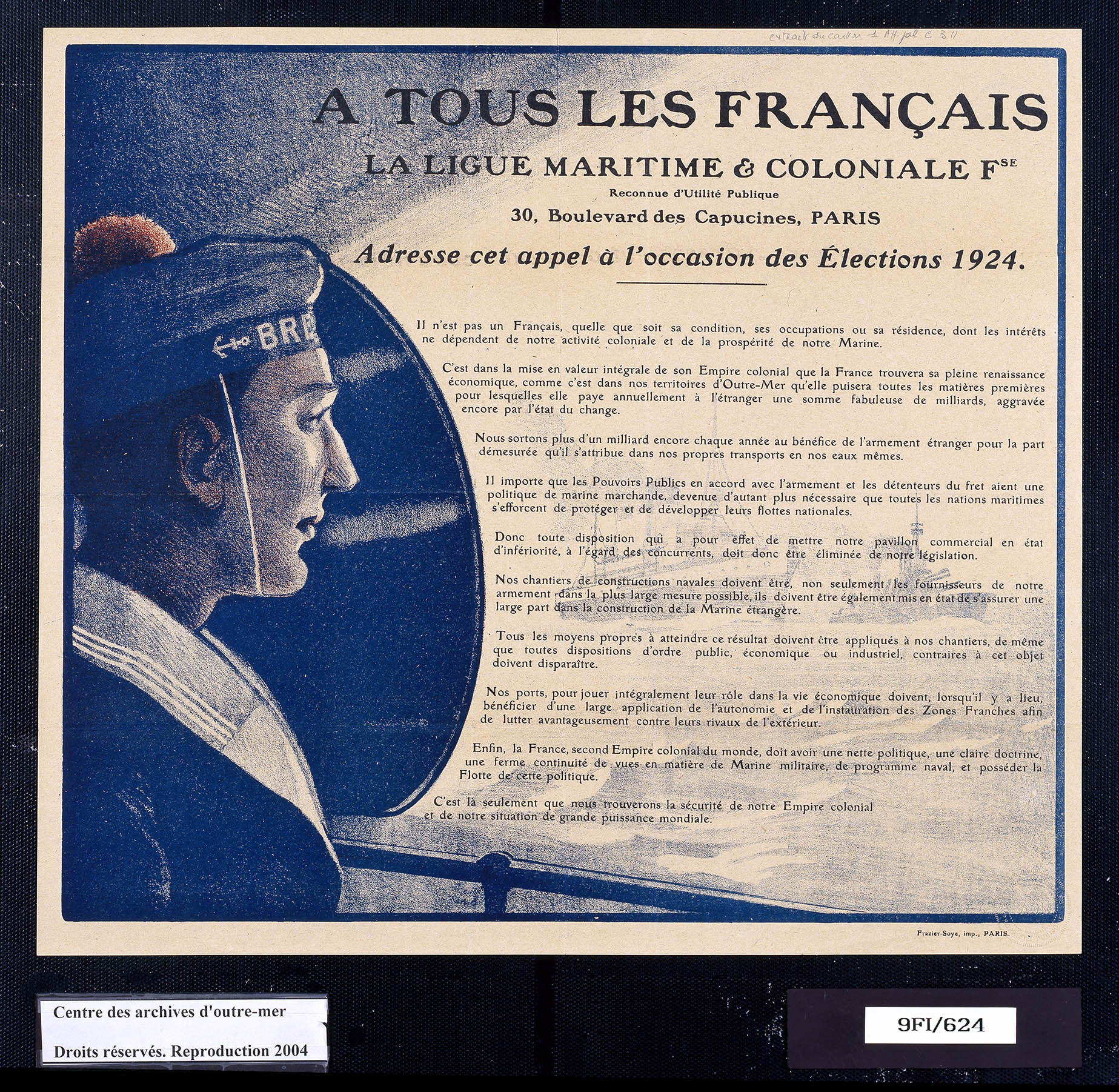

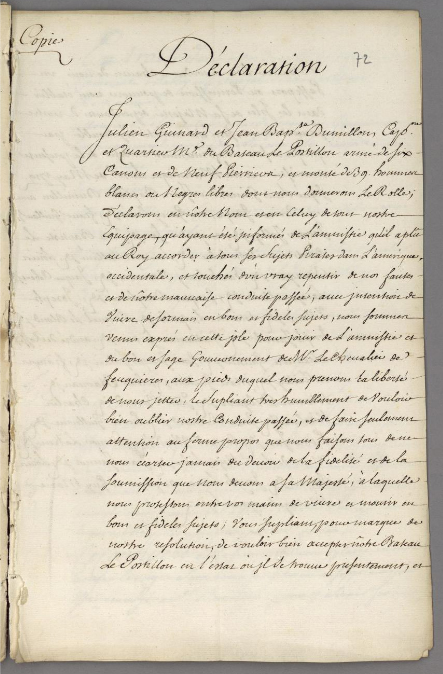

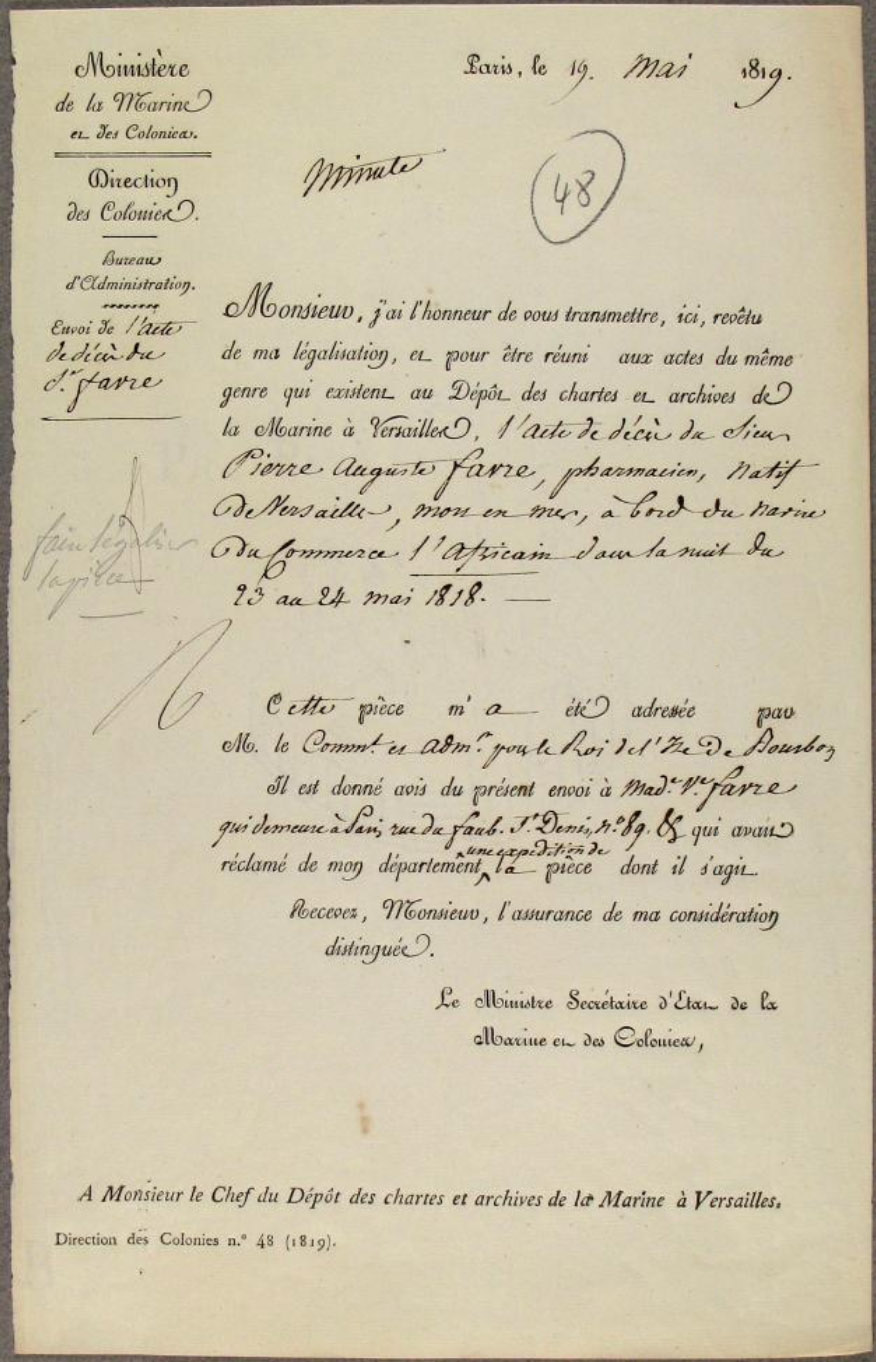

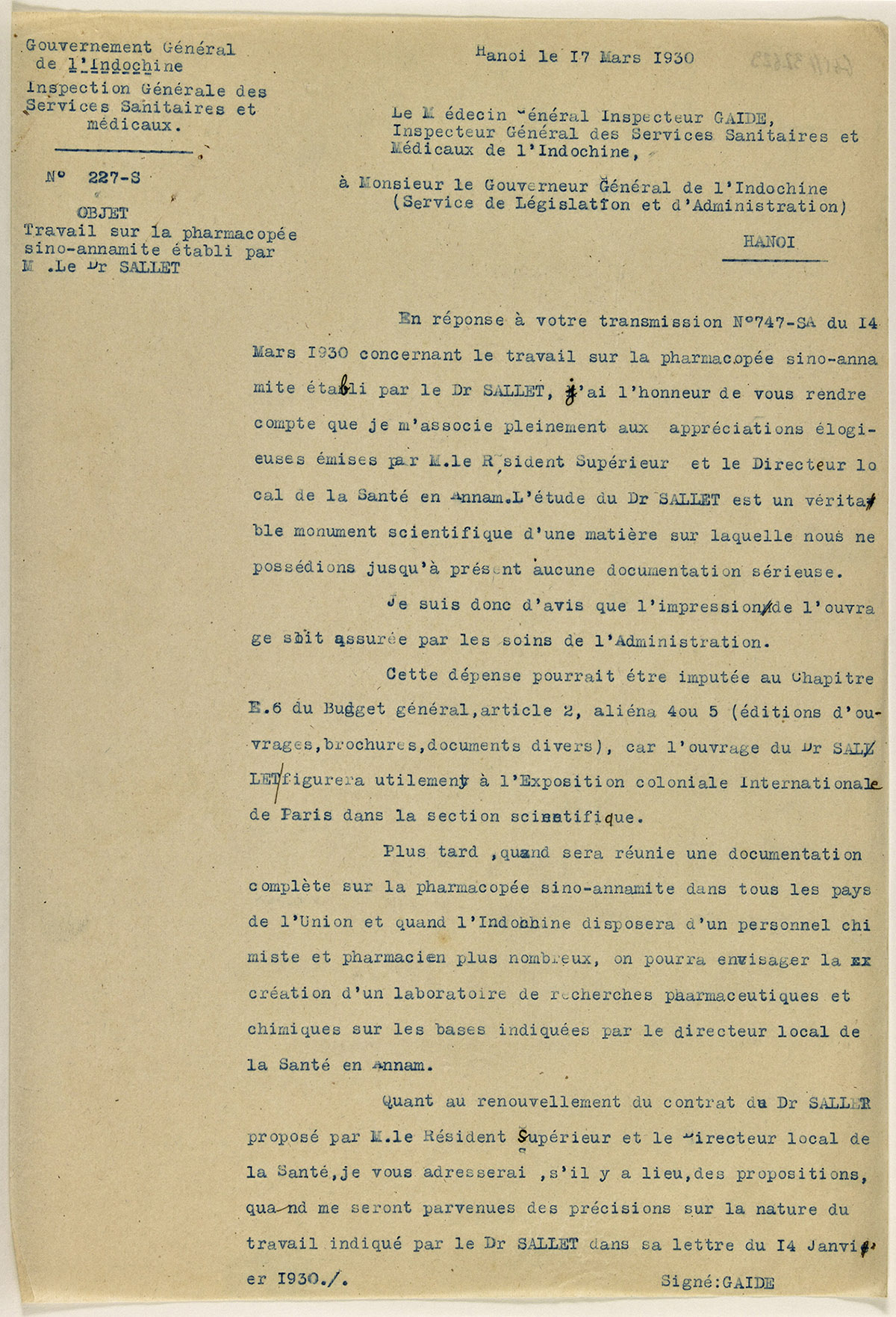

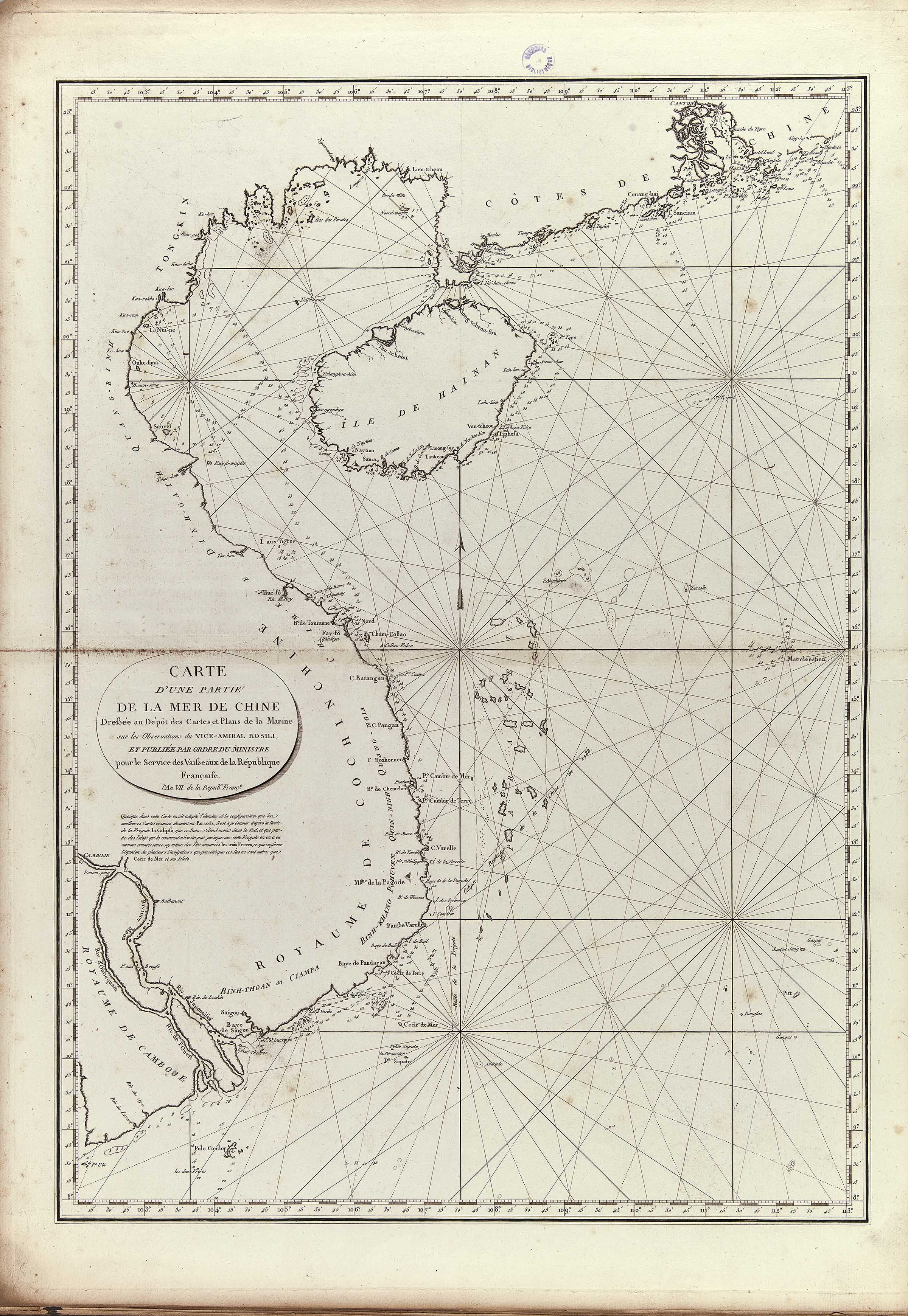

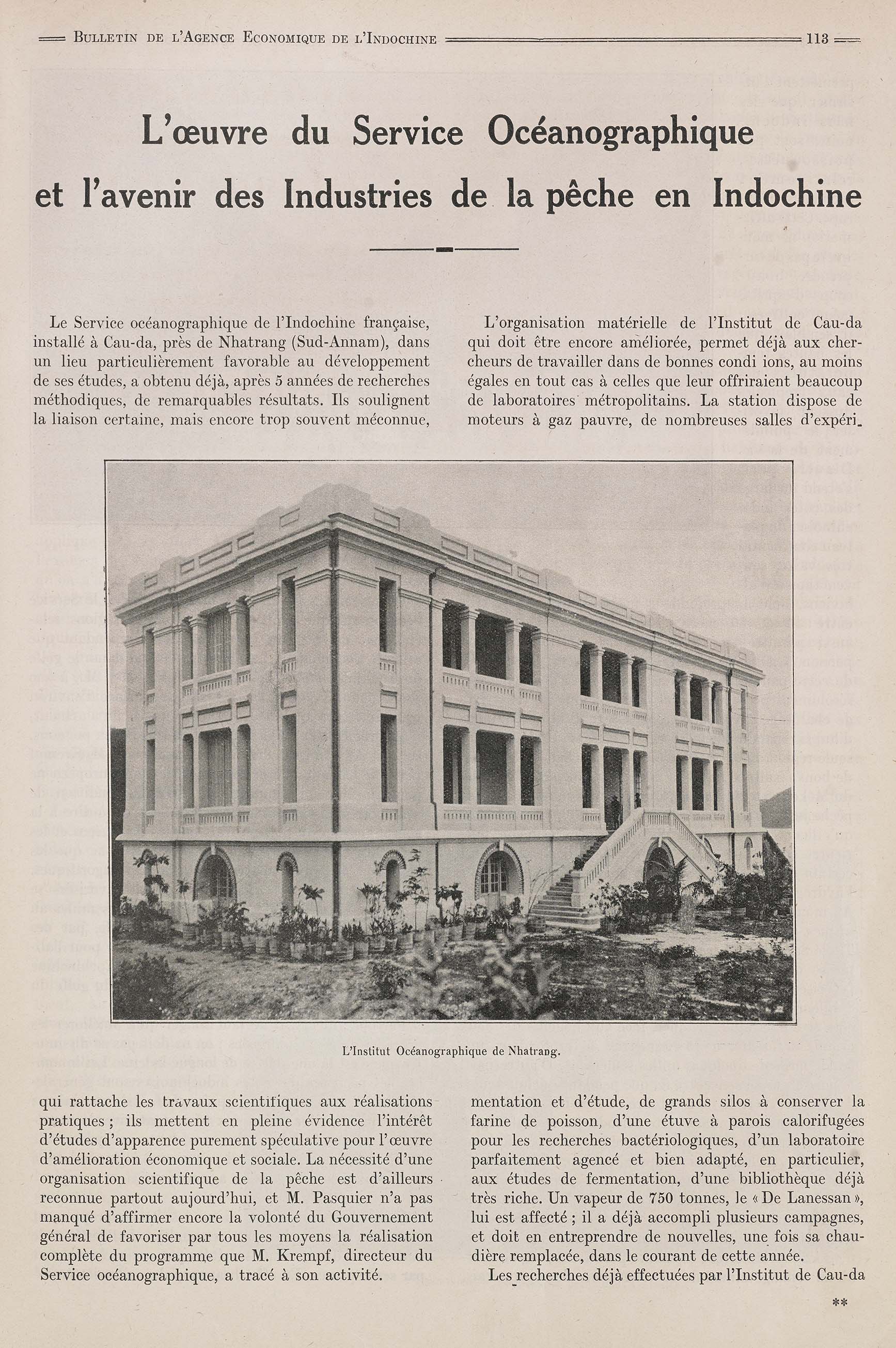

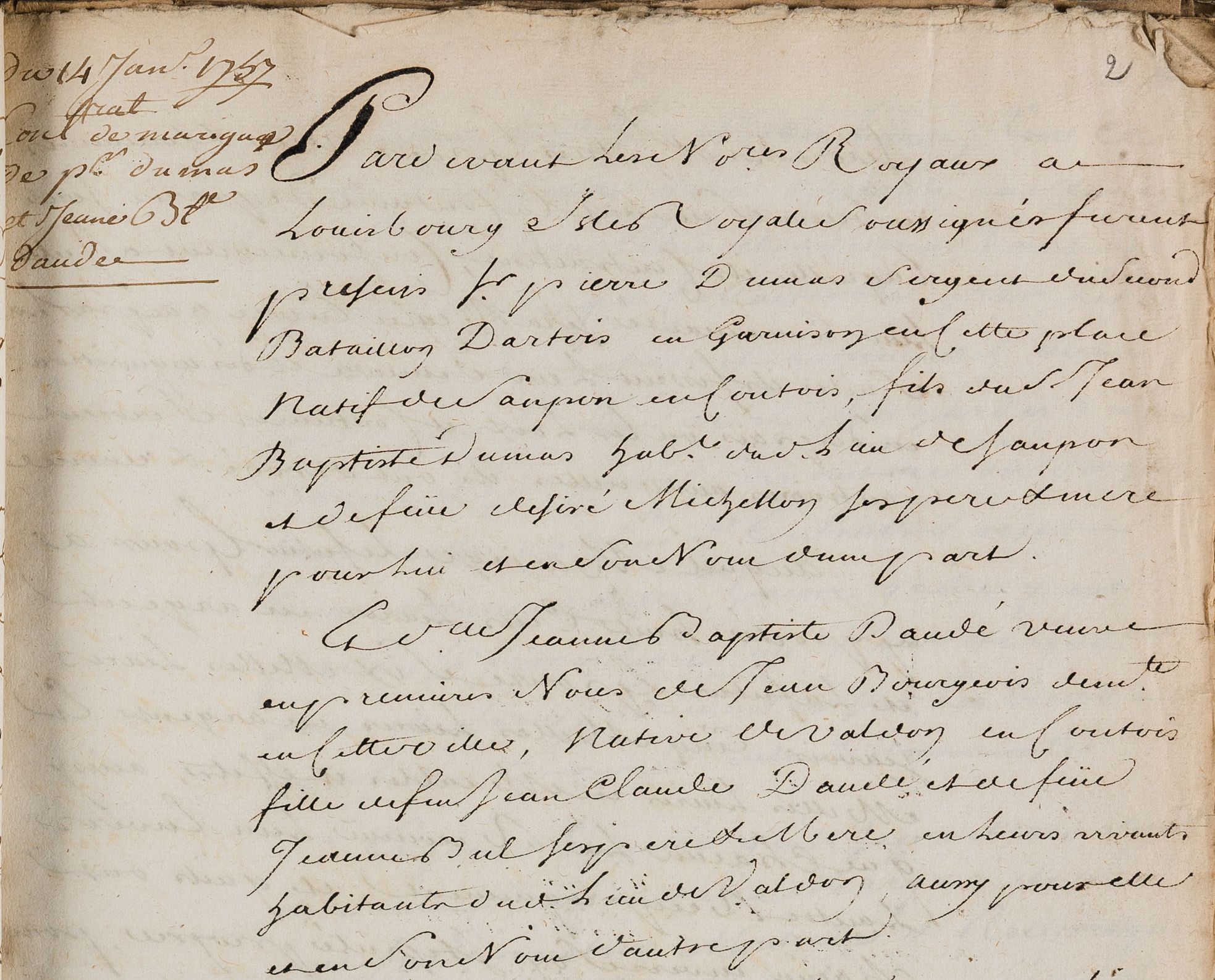

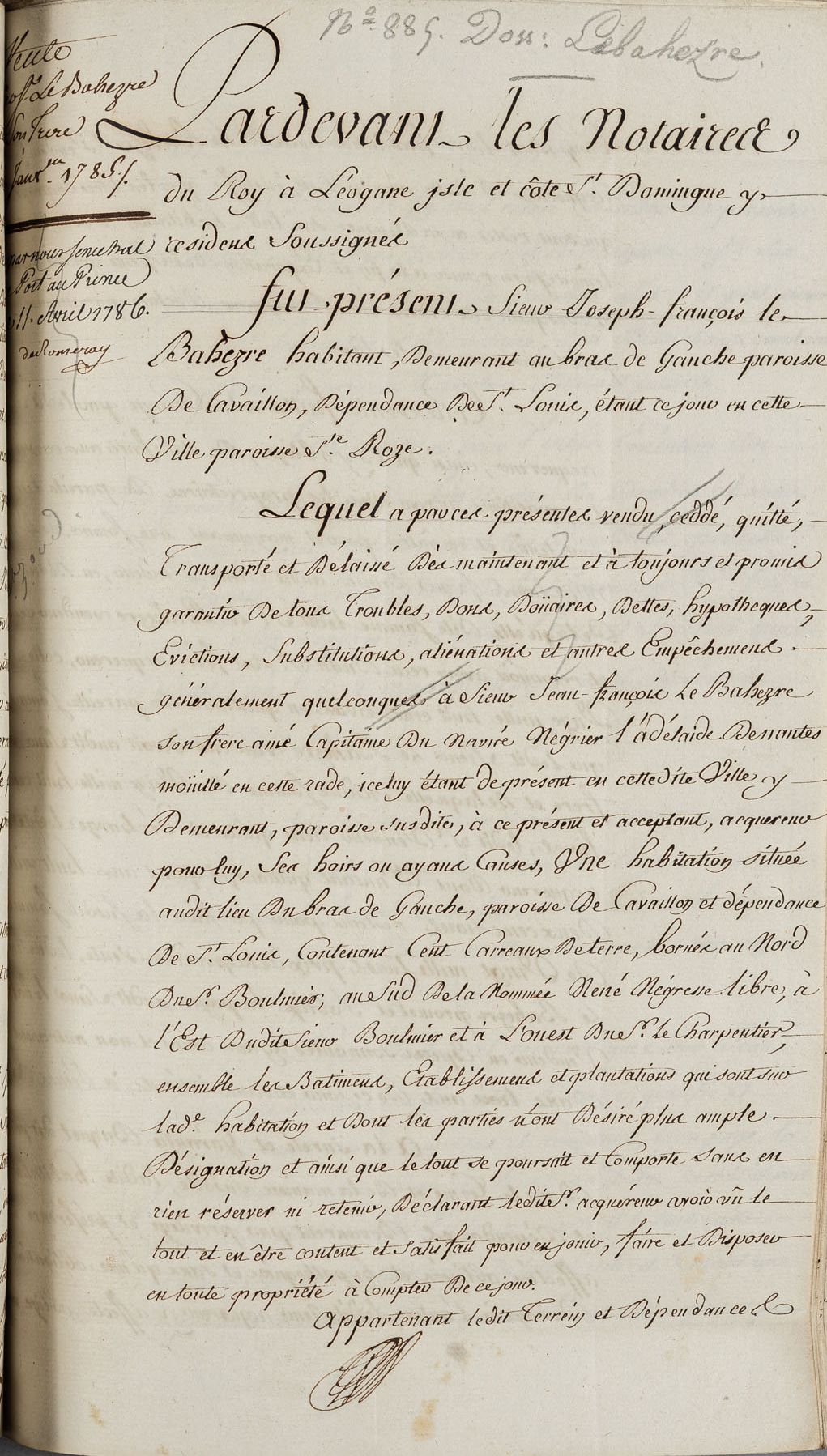

Riziculteur Le riziculteur est un exploitant agricole dont le métier consiste à cultiver et produire du riz. Il prépare les parcelles et procède à leur ensemencement, entretien et récoltes, opérations qui se répètent chaque année aux mêmes périodes. En 1929 un Office indochinois des riz est créé en Indochine pour améliorer la culture des riz et obtenir un rendement meilleur. Il sera actif jusqu’en 1943. Durant la deuxième guerre mondiale, la 25e compagnie de travailleurs forcés indochinois (500 hommes) est affectée à la relance de la culture du riz en Camargue qui remportera le succès que l’on connaît. En 1944, la production annuelle atteint 2200 tonnes de paddy (grains de riz non décortiqués) sur 800 hectares ensemencés. Sources aux ANOM : Ministère des Colonies. Missions Ministère des Colonies. École coloniale, puis École nationale de la France d’outre-mer Ministère des Colonies. Direction des Affaires économiques et du Plan Ministère des Colonies. Inspection générale des travaux Publics Ministère des Colonies. Agence économique de la France d’outre-mer Ministère des Colonies. Commission d’enquête dans les territoires d’outre-mer dite « Commission Guernut » Haut Commissariat de France pour l’Indochine. Service du conseiller politique Bibliothèque - BIB AOMB 1985 - Riziculture en Indochine / Inspection générale de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, Hanoi : Imprimerie d’Extrême-Orient, 1931       Quartier-maître Natifs du Bordelais, de Saintonge, de Bretagne ou de Toulon, nombreux sont les quartier-maîtres qui peuplent les pages des Archives nationales d’outre-mer. Rouages essentiels de la vie à bord, ces officiers subalternes ont traversé l’histoire de la marine militaire française. Apparus très tôt dans la hiérarchie des grades, progressivement formalisée au XVIIè siècle par Richelieu puis Colbert, ils sont placés juste au-dessus des simples matelots, et en dessous du contre-maître. Leur rôle est équivalent à celui du caporal dans les troupes de terre. Ils sont patrons des canots, commandent dans les hunes, et prennent le relais des maîtres et contre-maîtres absents auprès de l’équipage.    Pharmacien(s) Pourquoi un pluriel ? Pharmaciens militaires, pharmaciens botanistes, pharmaciens d’officine, autant de visages différents pour une profession. Le service de santé des troupes coloniales est un important pourvoyeur de pharmaciens au début de la colonisation, à partir de 1905, l’école du Pharo, école d’application du service de santé des troupes coloniales, forme pharmaciens et médecins à Marseille. Pharmaciens et botanistes s’allient pour repérer les plantes utiles aussi bien à la santé publique qu’à l’usage alimentaire et industriel. La figure d’Emile Perrot est emblématique : pharmacien, professeur, il est missionné au Congo, en Côte d’Ivoire et en Sénégal en 1914, et collabore également avec Alexandre Yersin pour introduire la quinquina en Annam. L'exercice de la pharmacie d'officine dans les colonies est réglementé localement peu à peu. En 1912, les diplômes locaux sont supprimés mais dans la pratique, leur rétablissement fut souvent nécessaire. Quelques dates et chiffres : par exemple, pour l'Algérie, une école de médecine et de pharmacie ouvre ses portes en 1859 à Alger; en 1860, ce territoire comprend 74 officines dans vingt localités différentes. En 1939, la faculté d’Alger compte 22 pharmaciens sur les 200 diplômés universitaires d’origine autochtone. N'hésitez pas à découvrir en salle de lecture des Archives nationales d’outre-mer le fonds du docteur Sallet, qui fut chargé d’une mission d’étude sur la pharmacopée sino-annamite à la fin des années 1920 (ANOM 226 APOM).     Océanographe Pendant des siècles, les explorateurs du monde moderne doivent se contenter de la surface du globe. La formation du premier empire colonial, moment décisif de la découverte des lointains, voit le règne sans partage des géographes et hydrographes sur nos représentations terrestres et aquatiques du monde. Il faut attendre le milieu du XIXè siècle pour que naisse l’océanographie, qui vise l’étude des fonds océaniques et des milieux marins, notamment grâce au développement de procédés bathymétriques permettant de mesurer les profondeurs et reliefs de l’océan. La première campagne océanographique réalisée par la corvette britannique H.M.S Challenger de 1872 à 1876 contribua à asseoir les fondements de cette science, au croisement de l’hydrographie, de la topographie et de la biologie. Particulièrement soutenue en Europe par le mécénat du prince Albert Ier de Monaco, l’océanographie trouve des terrains d’étude et d’expérimentation à travers le monde entier, à la faveur du développement des empires coloniaux européens de la fin du XIXè siècle. Dans le contexte français, l’activité de l’institut océanographique de Nha Trang créé en 1922 à Cau Da (au sud de l’Annam, actuel Vietnam) est particulièrement exemplaire. Le directeur du service océanographique de l’Indochine, Krempf, s’intéresse notamment à la problématique de la pêche dans les écosystèmes marins asiatiques, et conçoit dès 1923 un dispositif innovant de chalutier-laboratoire dédié à cette étude.    Notaire Le notaire est un officier public qui rédige et reçoit des actes et contrats auxquels les parties prenantes veulent donner un caractère authentique, c’est-à-dire une valeur probante au document.   Montreur de lion Au XIXe siècle. en France, c'est le montreur d'ours qui attire les regards des passants ; en Algérie le montreur est accompagné d’un lion.

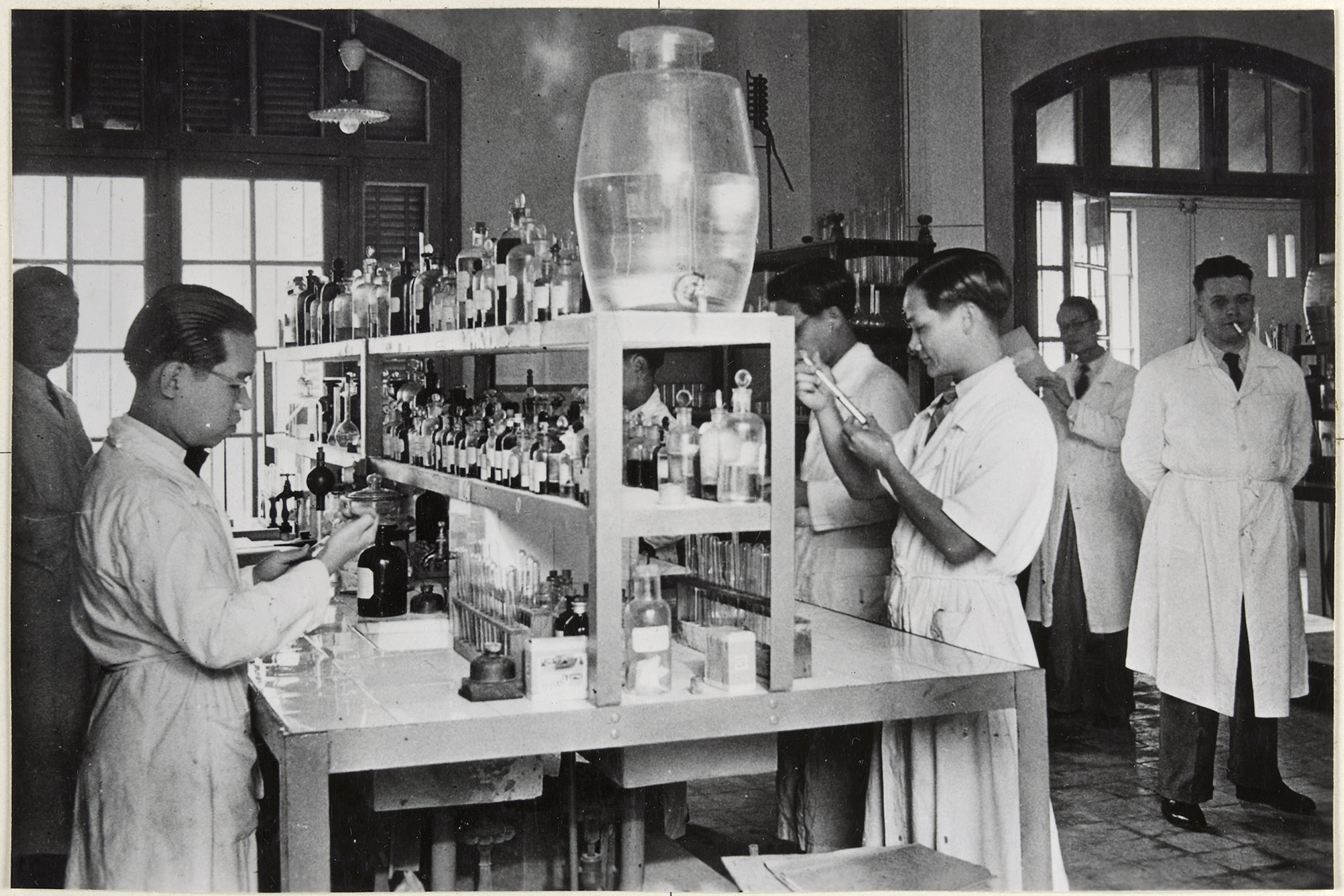

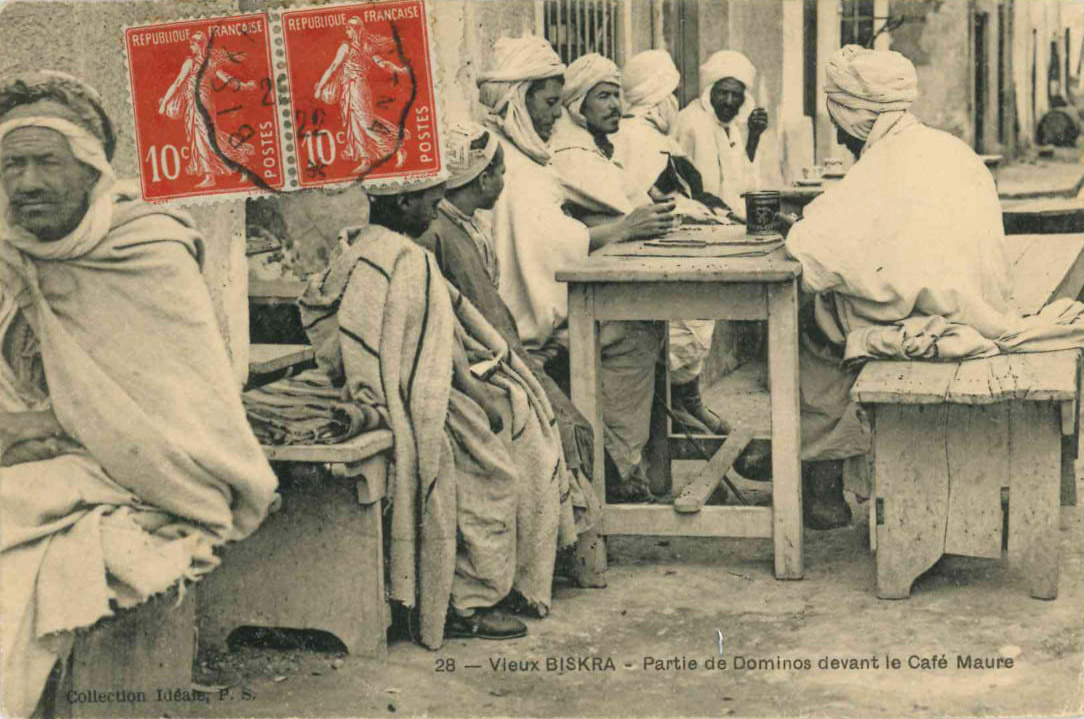

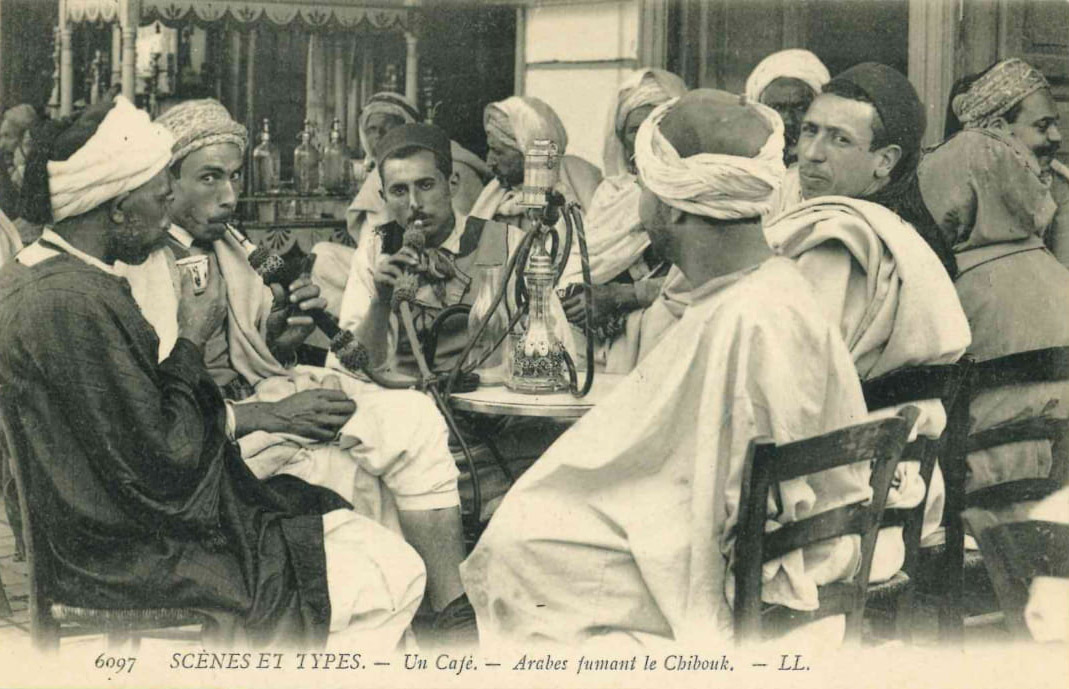

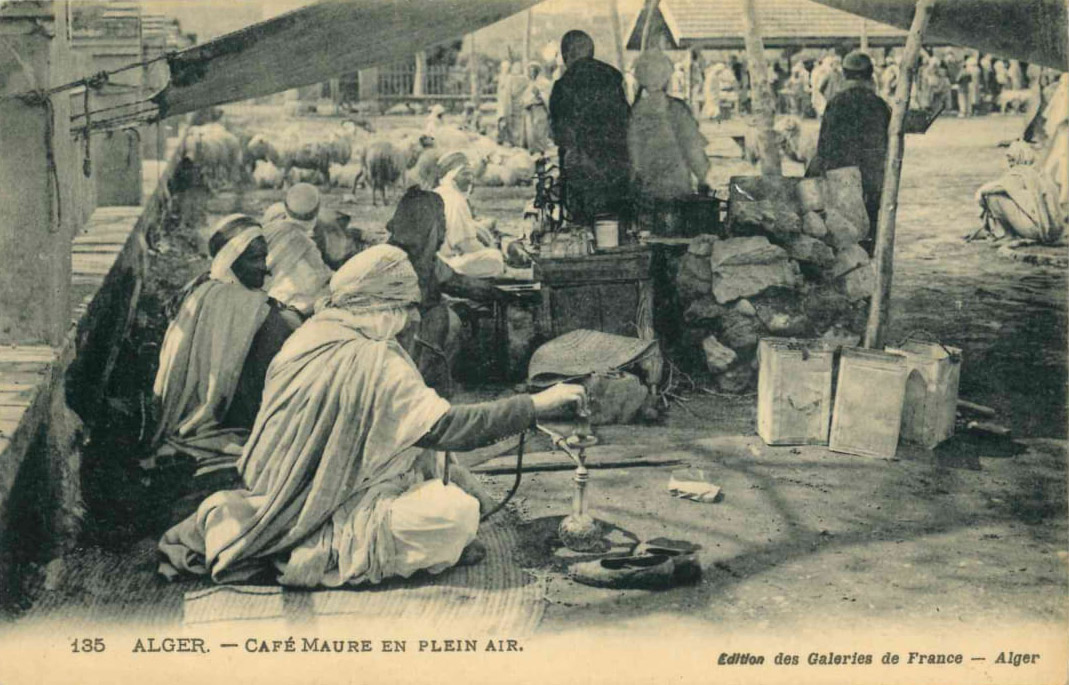

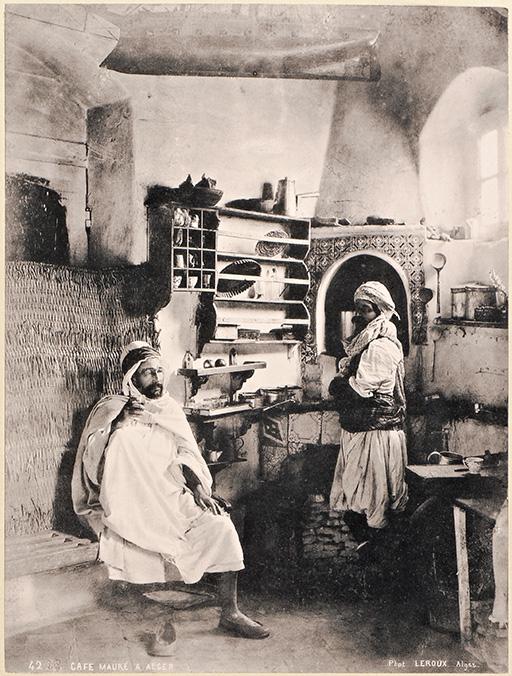

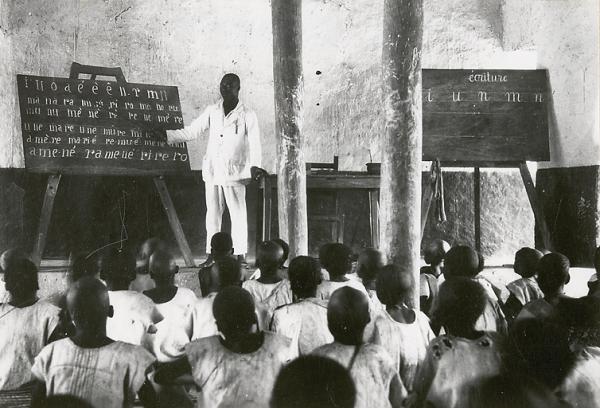

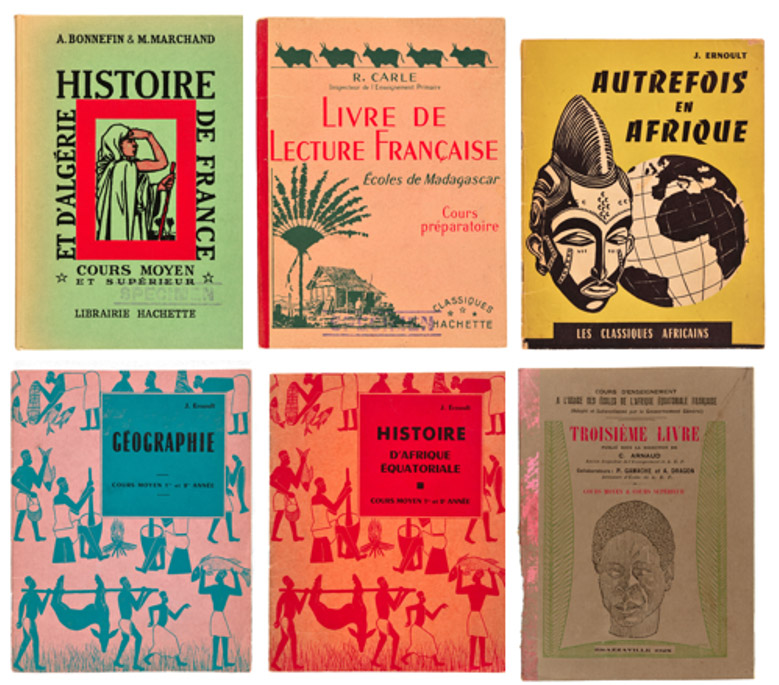

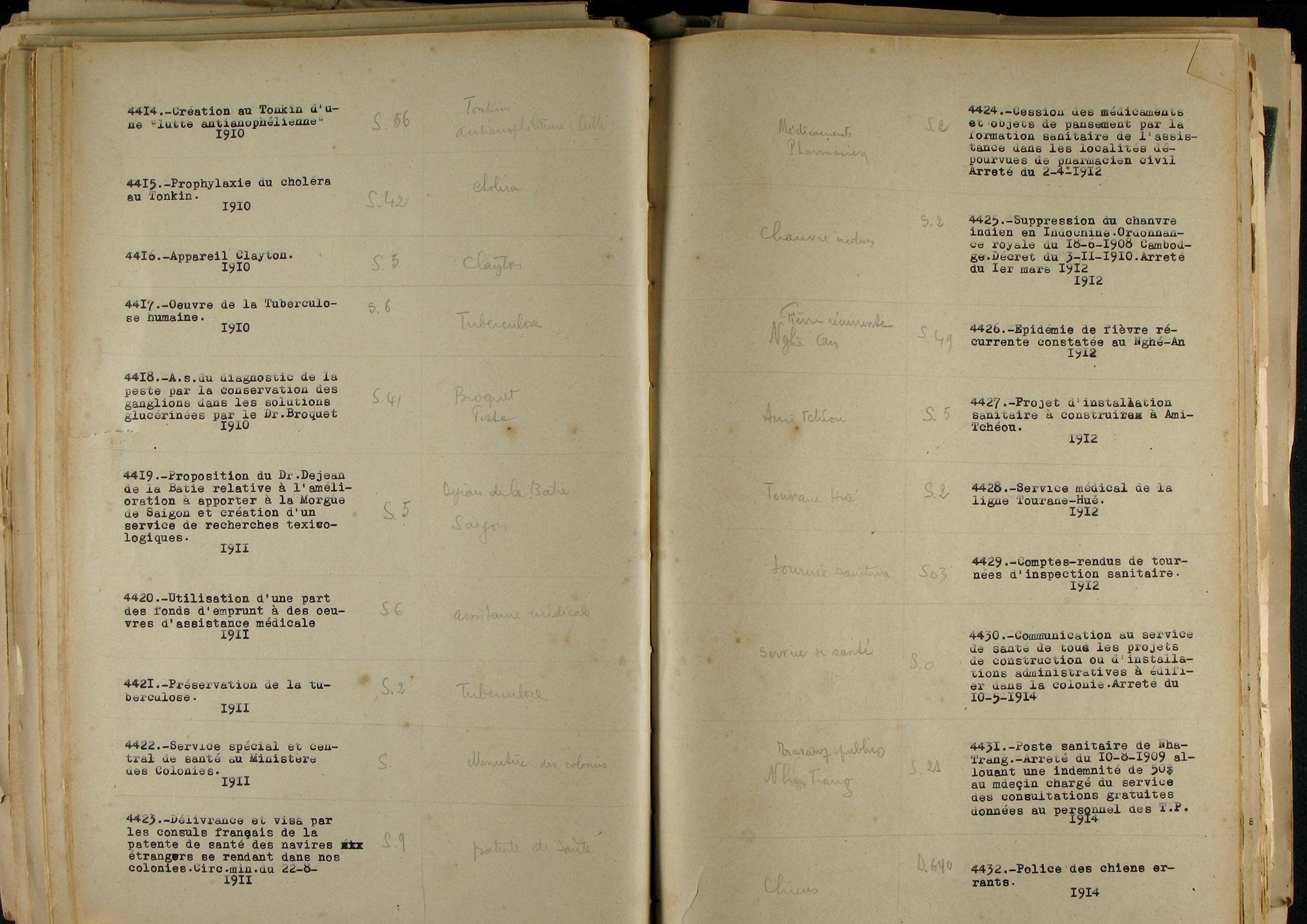

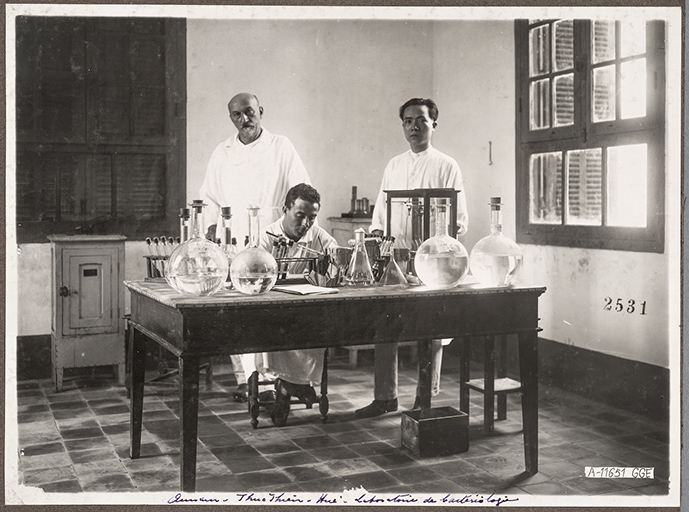

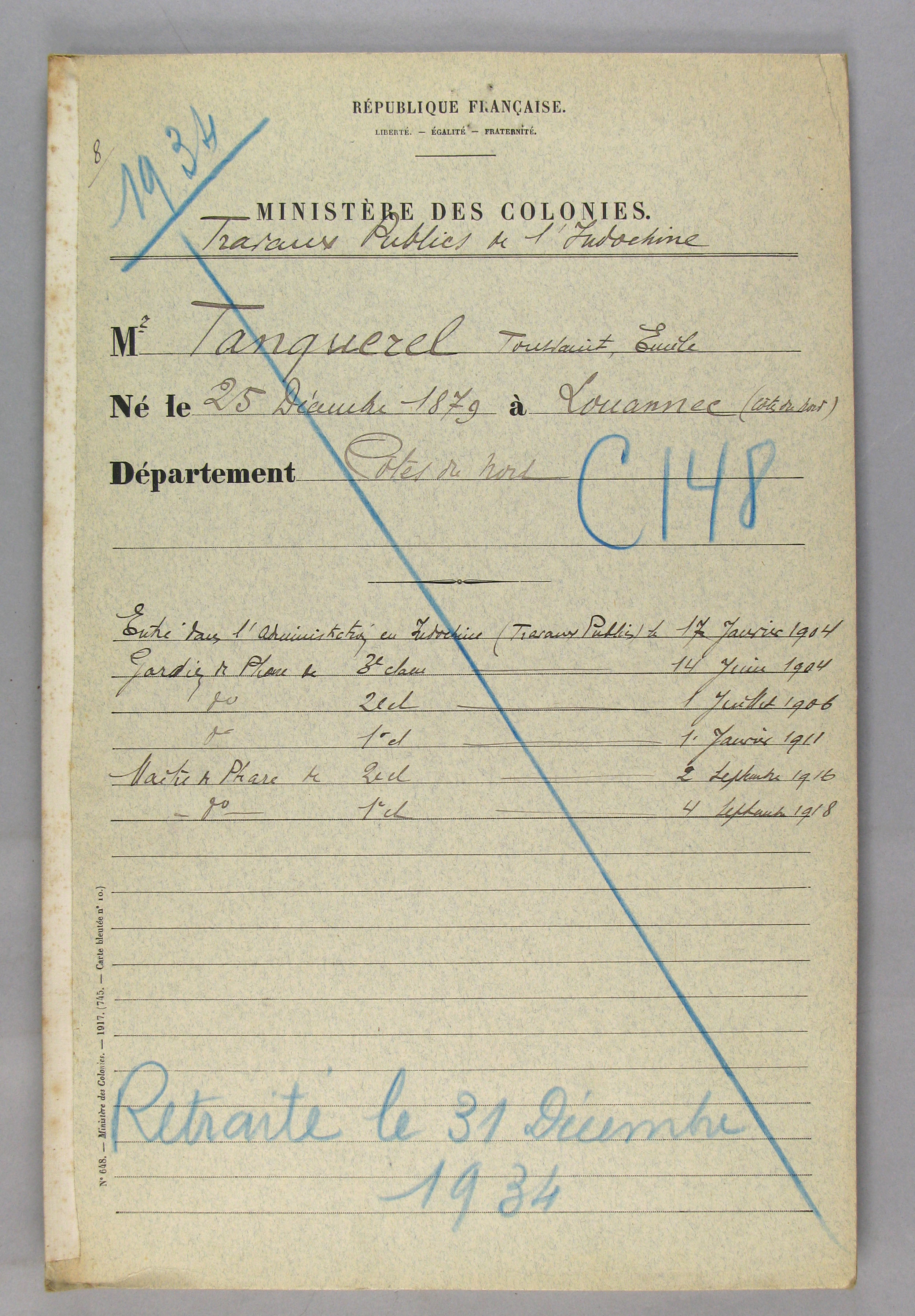

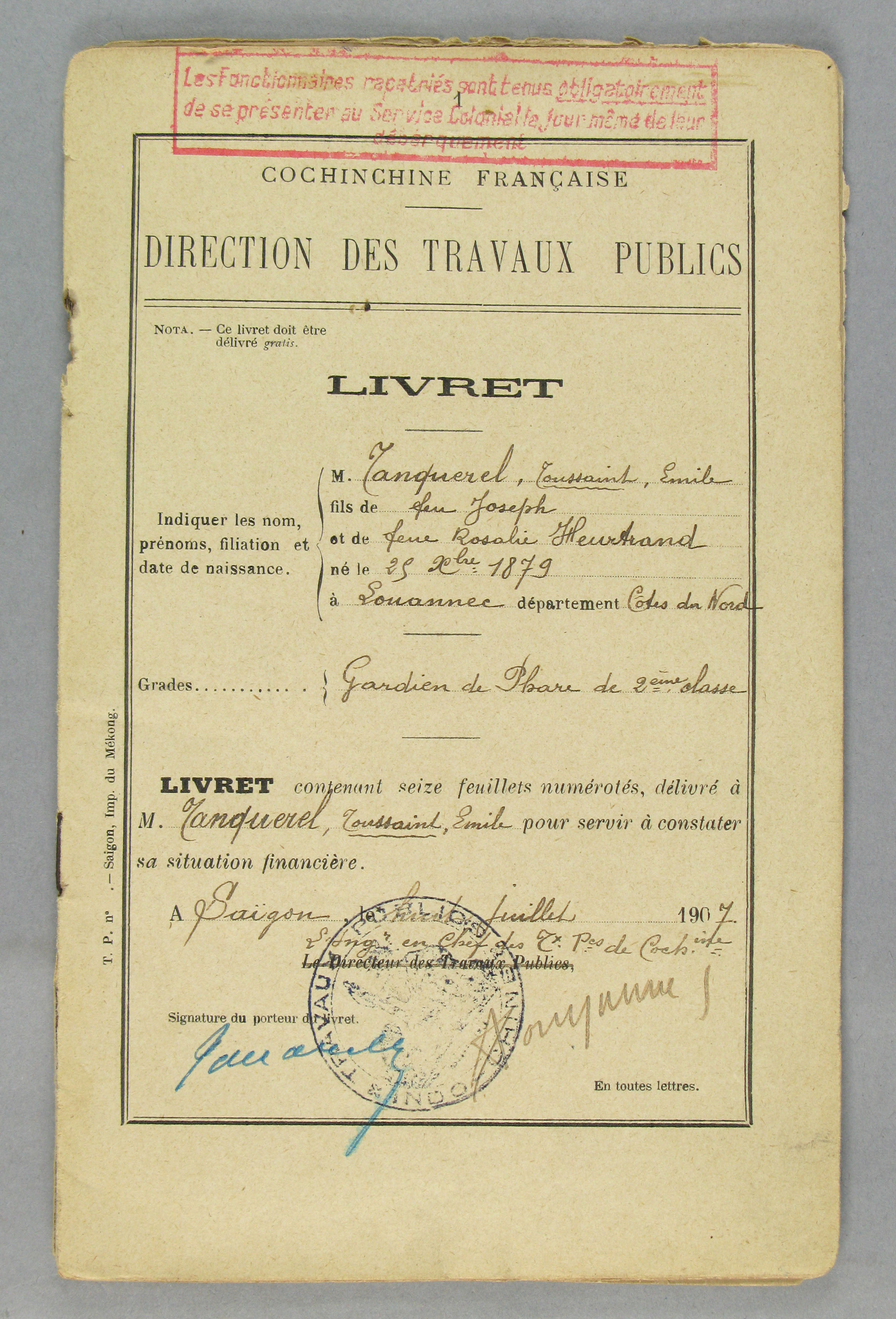

Le montreur de lion promène le fauve dans les rues, retenu par une corde faite en poils de chèvre ou en laine. Deux ou trois compagnons l’accompagnent et surveillent les badauds trop intrépides.    Laqueur L’art de la laque est né en Chine il y a 7000 ans et a été transmis au Japon et à tout l’Extrême-Orient. Cet art fait partie de l’identité culturelle du Vietnam. La laque est préparée à partir de la sève du laquier qui pousse dans la moyenne région du Nord Vietnam en particulier dans la province de Phu Tho. Le liquide obtenu par incision de l’arbre est transparent. Il est ensuite traité pour obtenir la couleur noire ou brune avant de couvrir des supports en bois (objets d’arts, petits accessoires, panneaux, mobilier…). Le laqueur l’appliquera en plusieurs couches, en alternance avec des étapes de grattage, de ponçage, de lustrage, successives. Il peut également pratiquer des incrustations de nacre ou de coquilles d’œuf ou encore réaliser des dessins. Ces étapes réclament beaucoup de patience et une grande maîtrise technique. Sources aux ANOM : Ministère des Colonies – Agence économique de la France d’outre-mer (Agefom, 1897-1967) Ministère des Colonies – Service de liaison avec les originaires des territoires français d'outre-mer (SLOTFOM) (1911/1957) Gouvernement général de l’Indochine Bibliothèque Kahouadji Vêtu de sa kemidja1 et de son seroual2, le kahouadji3 s'active devant son fourneau recouvert de tomettes vernissées pour préparer un kahoua4 au parfum excellent, au goût parfait. Dans son local où sont pendues une trentaine de petites cafetières et autant de tasses à filets dorés, le kahouadji ne chôme pas. Les clients s'y pressent pour venir se désaltérer, siroter un café tout en fumant du tabac ou même parfois boire un thé parfumé au clou de girofle et au poivre noir. D'autres consommateurs dégustent leur café assis sur les bancs qui entourent l'établissement, en discutant entre amis. Quelques-uns jouent aux dames et aux dominos, et souvent en été, sur une natte étendue dans la rue, devant le café, un certain nombres de clients font une partie de Ronda, avec des cartes espagnoles. (1) chemise     Joueur de balafon Photographe amateur passionné, Henri Gaden ne s’est jamais séparé de son appareil photographique pendant les quarante ans de sa carrière d’officier et d’administrateur en Afrique. Ses photographies constituent une collection visuelle unique de la vie militaire et coloniale, des communautés et des ethnies locales. Il a su se poser en témoin pour saisir des scènes de vie, des femmes et des hommes.  Instituteurs L’administration coloniale s’appuya d’abord sur les Pères blancs et les sœurs pour l’enseignement avant de faire appel à des instituteurs fonctionnaires. Ces derniers étaient formés en métropole à l’École normale et pouvaient avoir exercé en métropole avant de demander à partir dans les colonies.    Hygiéniste Dans les colonies, les médecins sont aussi des hygiénistes. Les problèmes sanitaires sont pensés dans leur globalité et la politique de santé est conçue comme un élément de la réussite de l’entreprise colonisatrice. En Indochine, l'administration s'emploie à améliorer les conditions sanitaires en créant des hôpitaux, des dispensaires et en organisant des campagnes massives de vaccination. Les bactériologistes font progresser les connaissances en matière de maladies tropicales.     Gardien de phare Les gardiens de phare ont pour mission de veiller au bon fonctionnement des phares, notamment du feu et de l’optique.

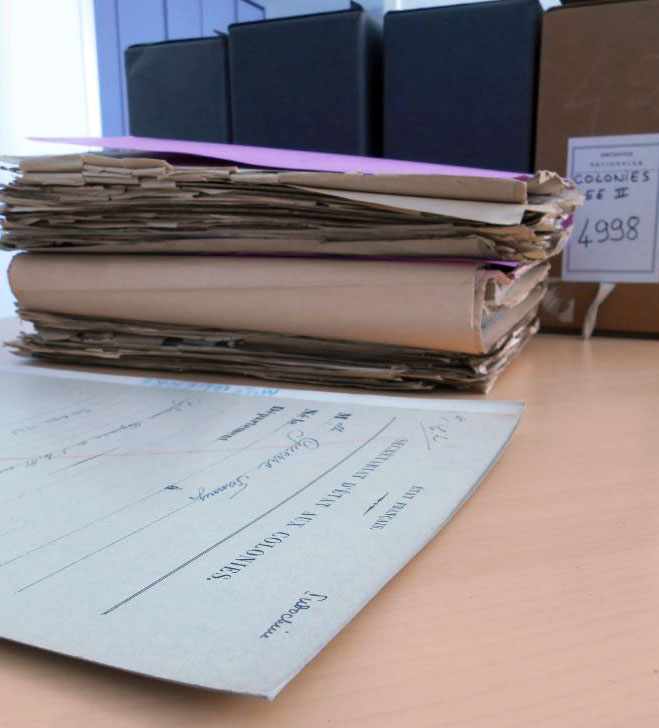

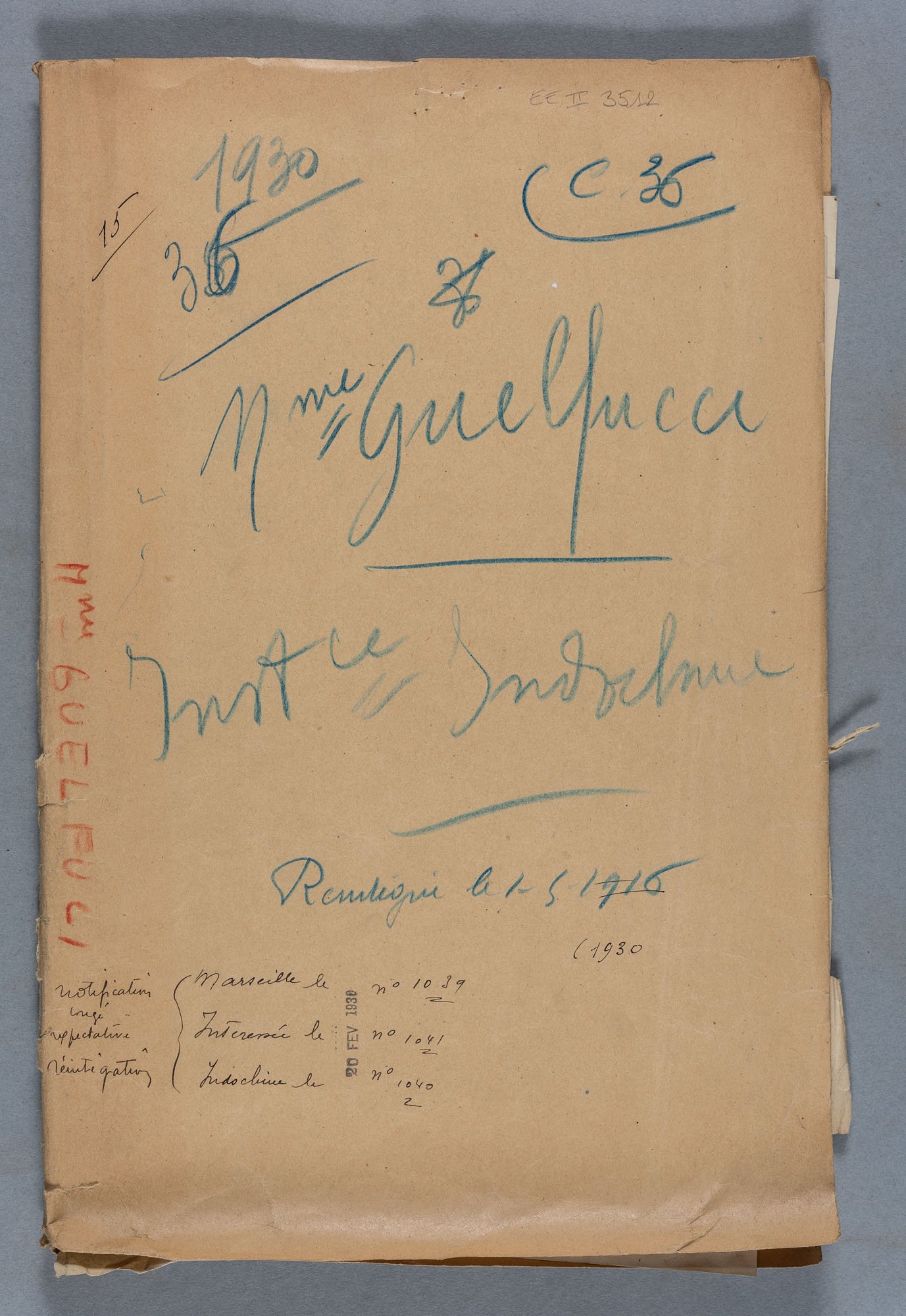

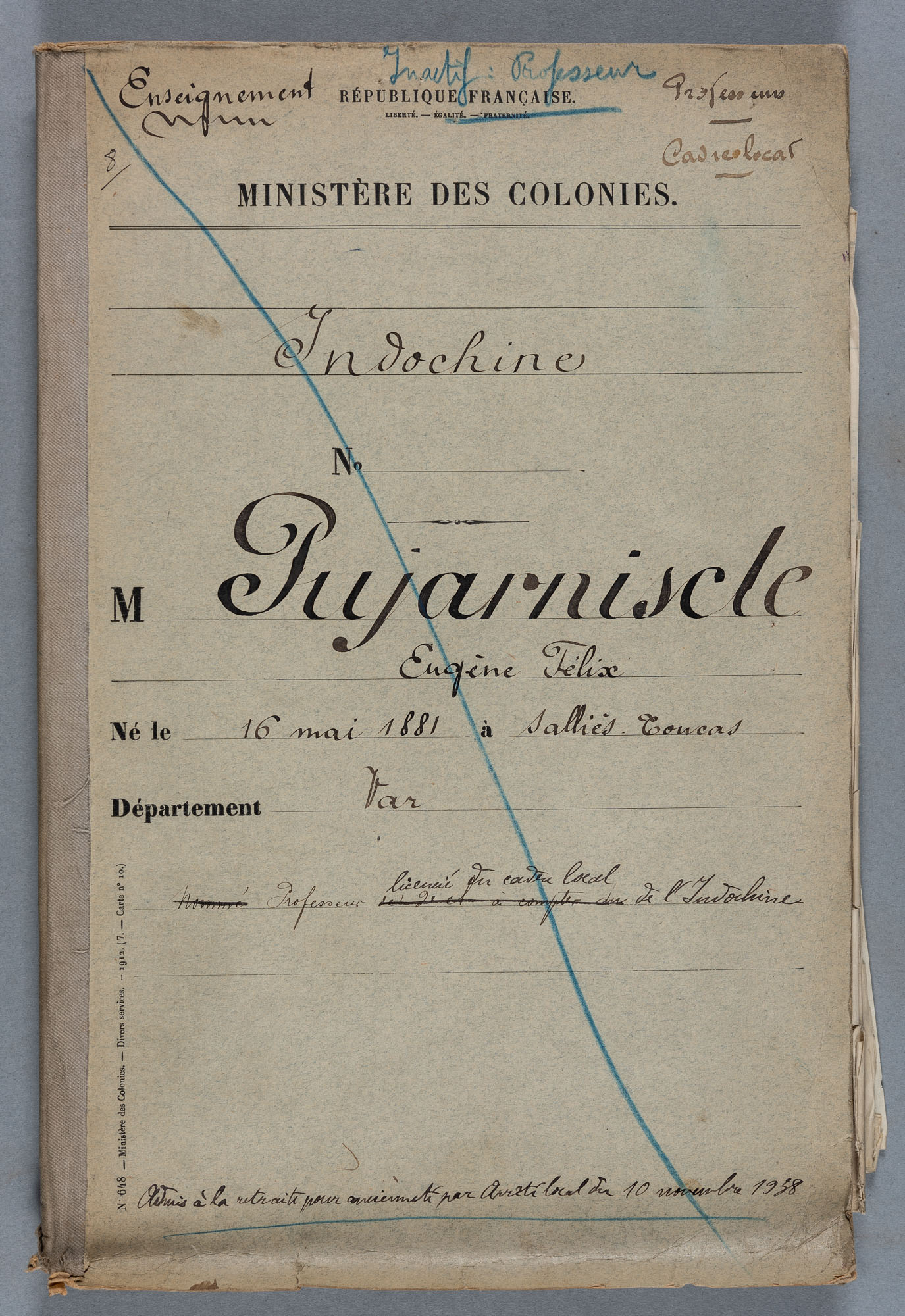

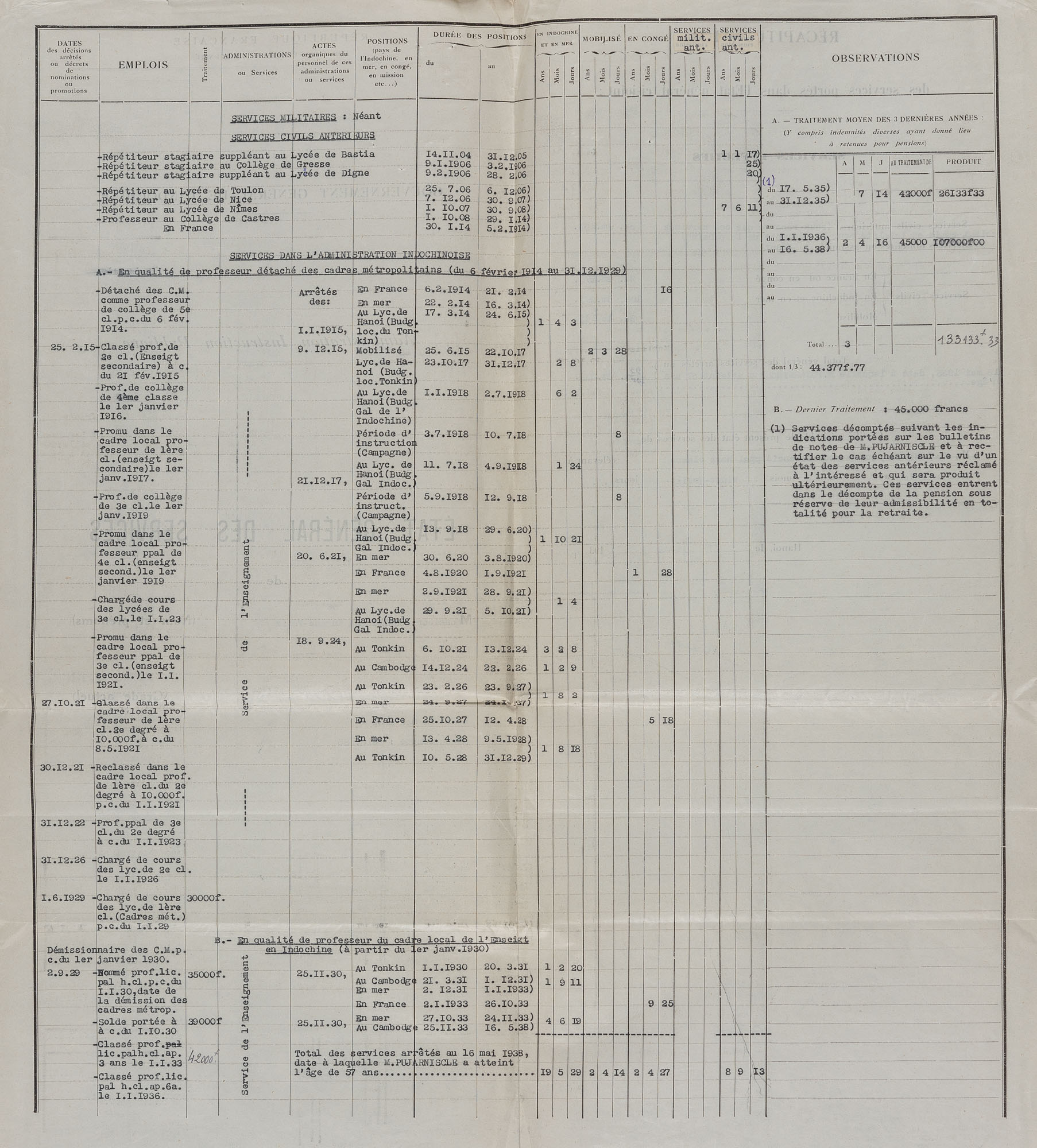

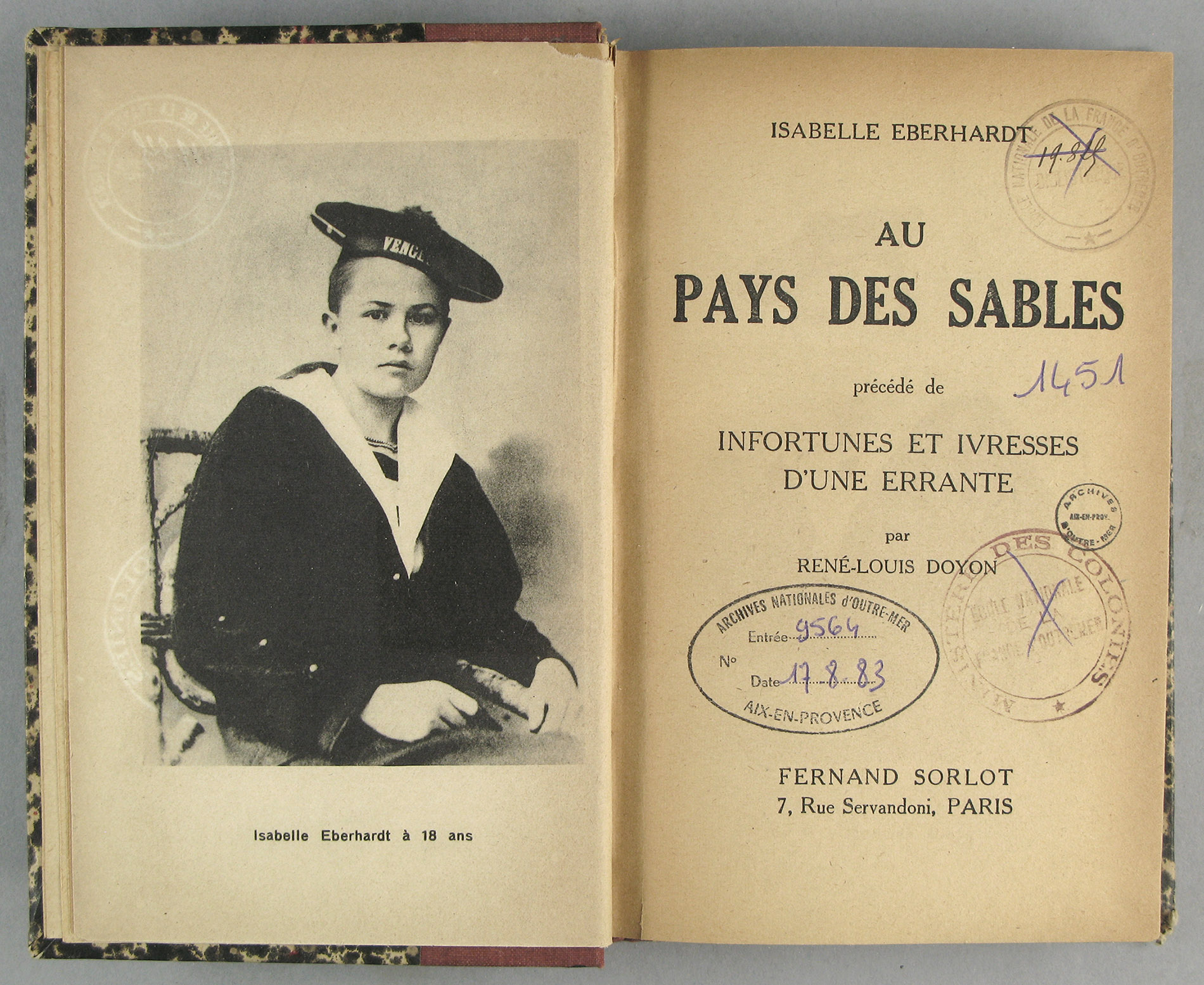

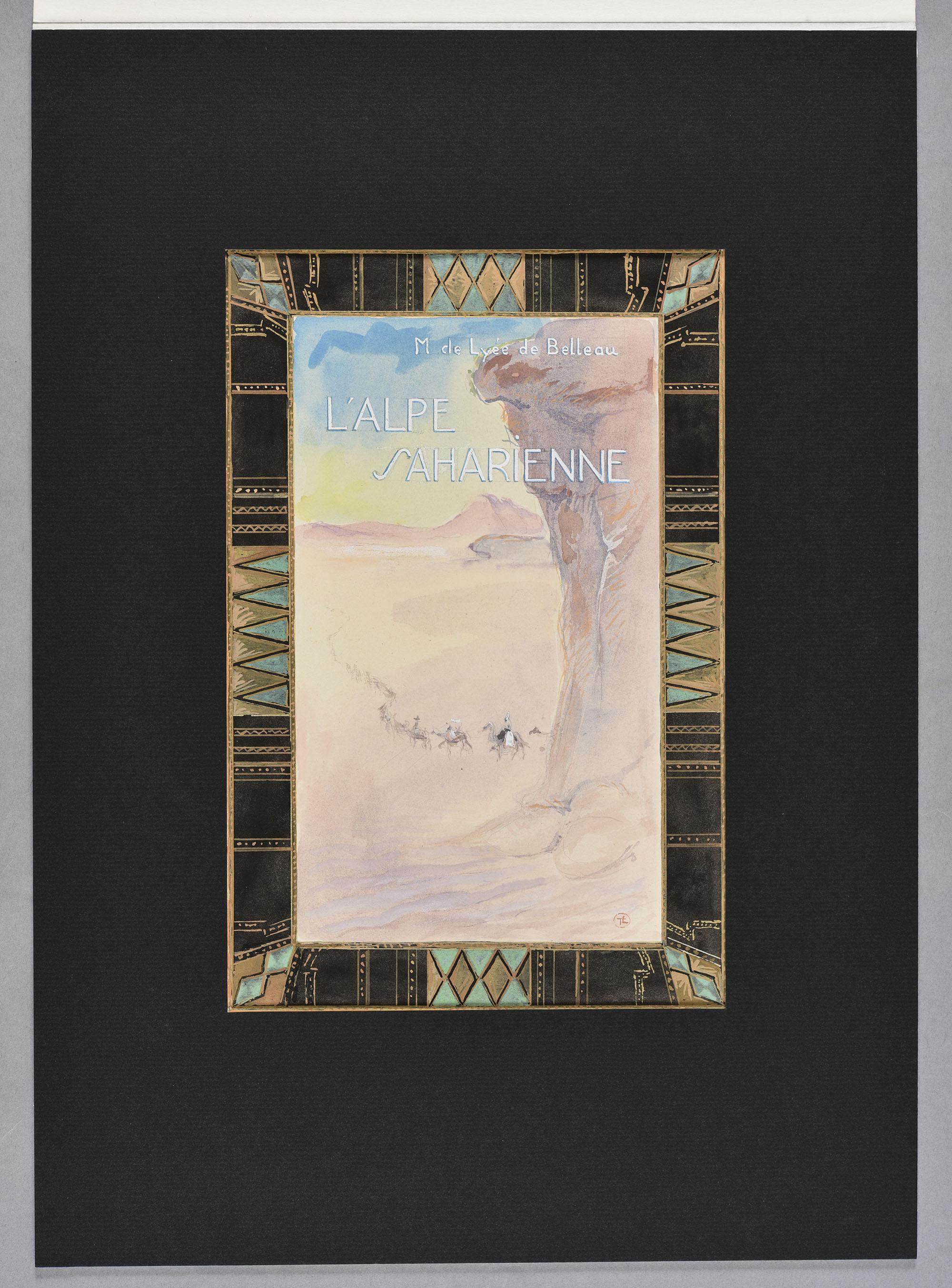

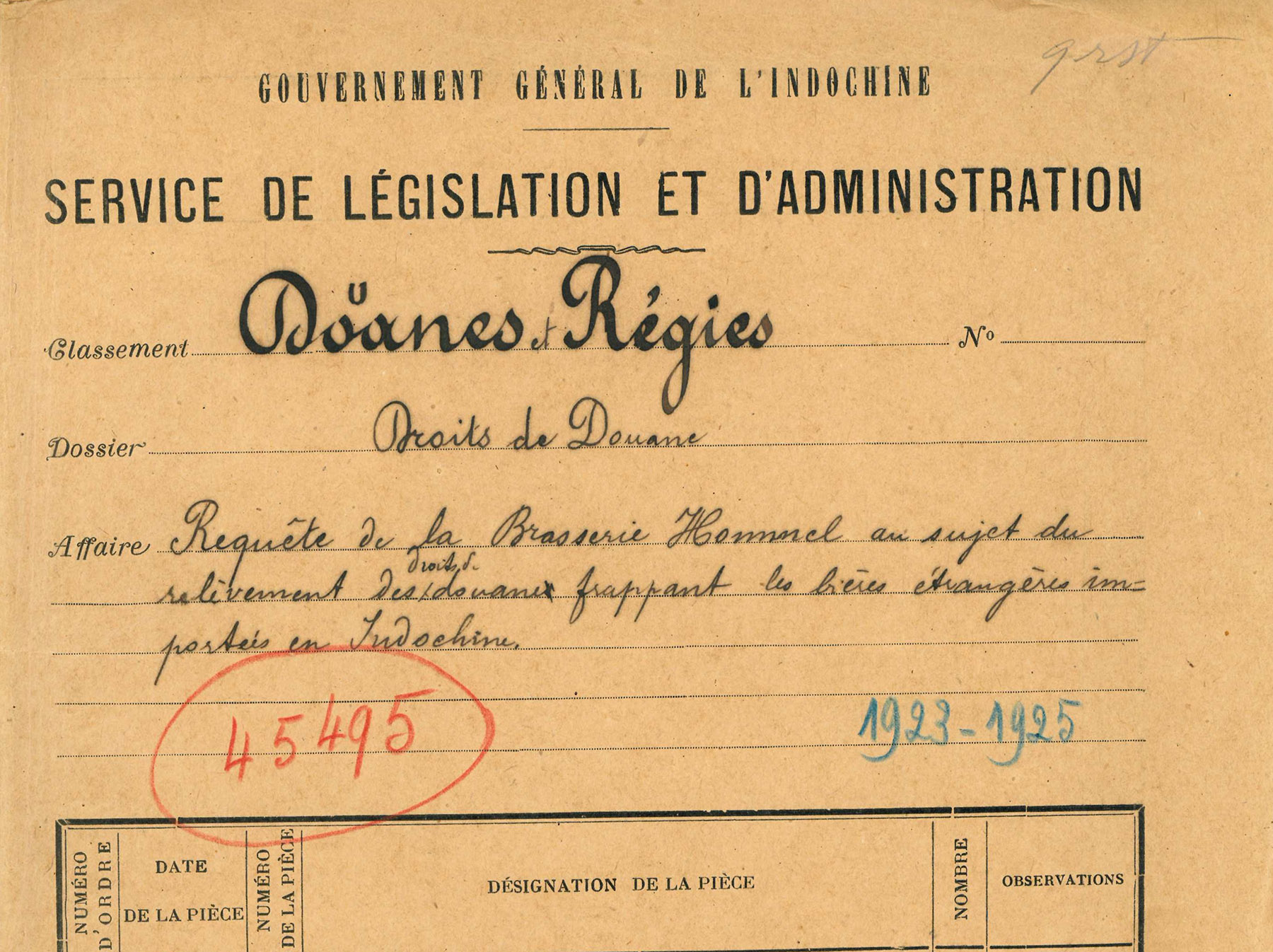

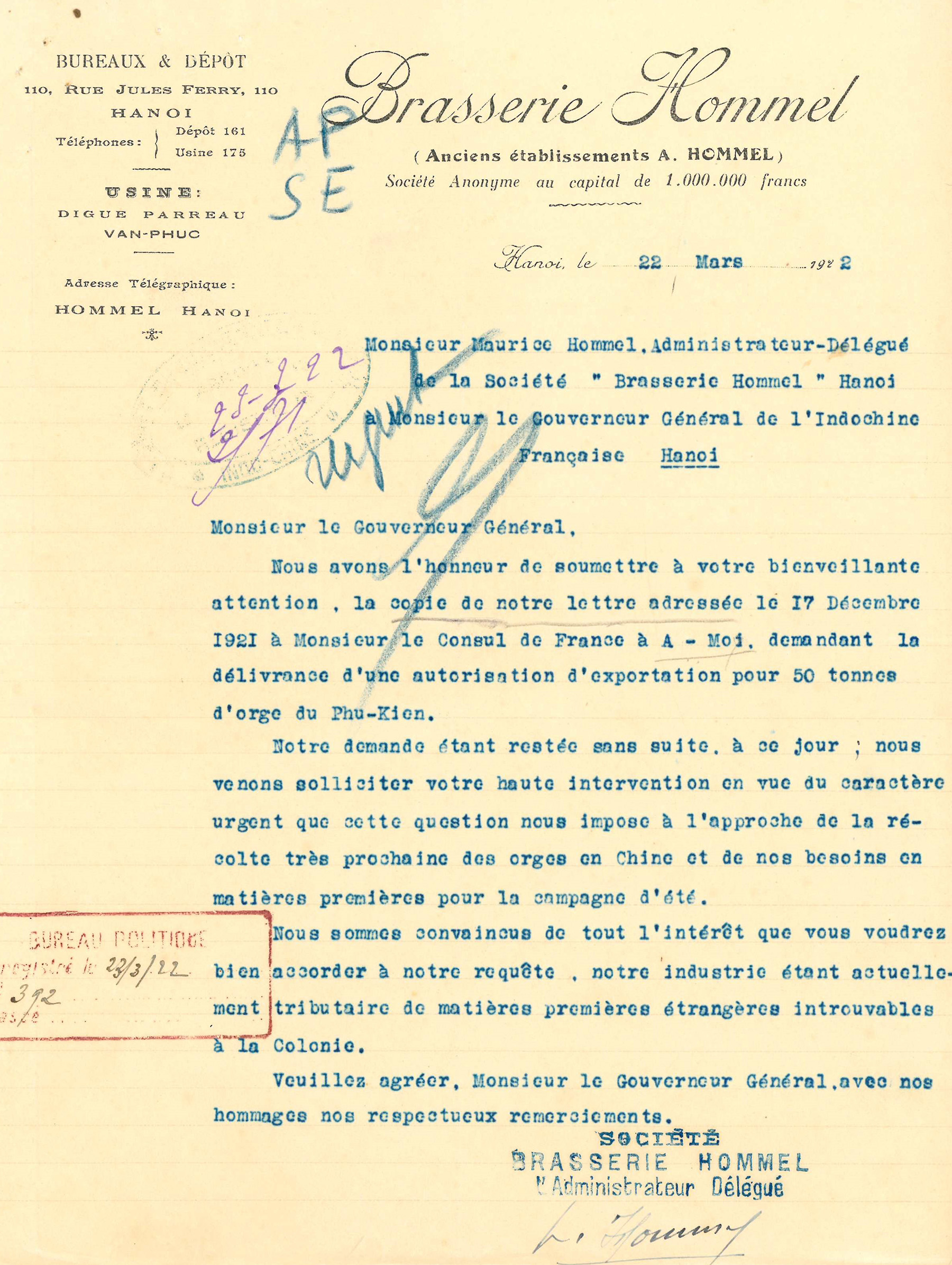

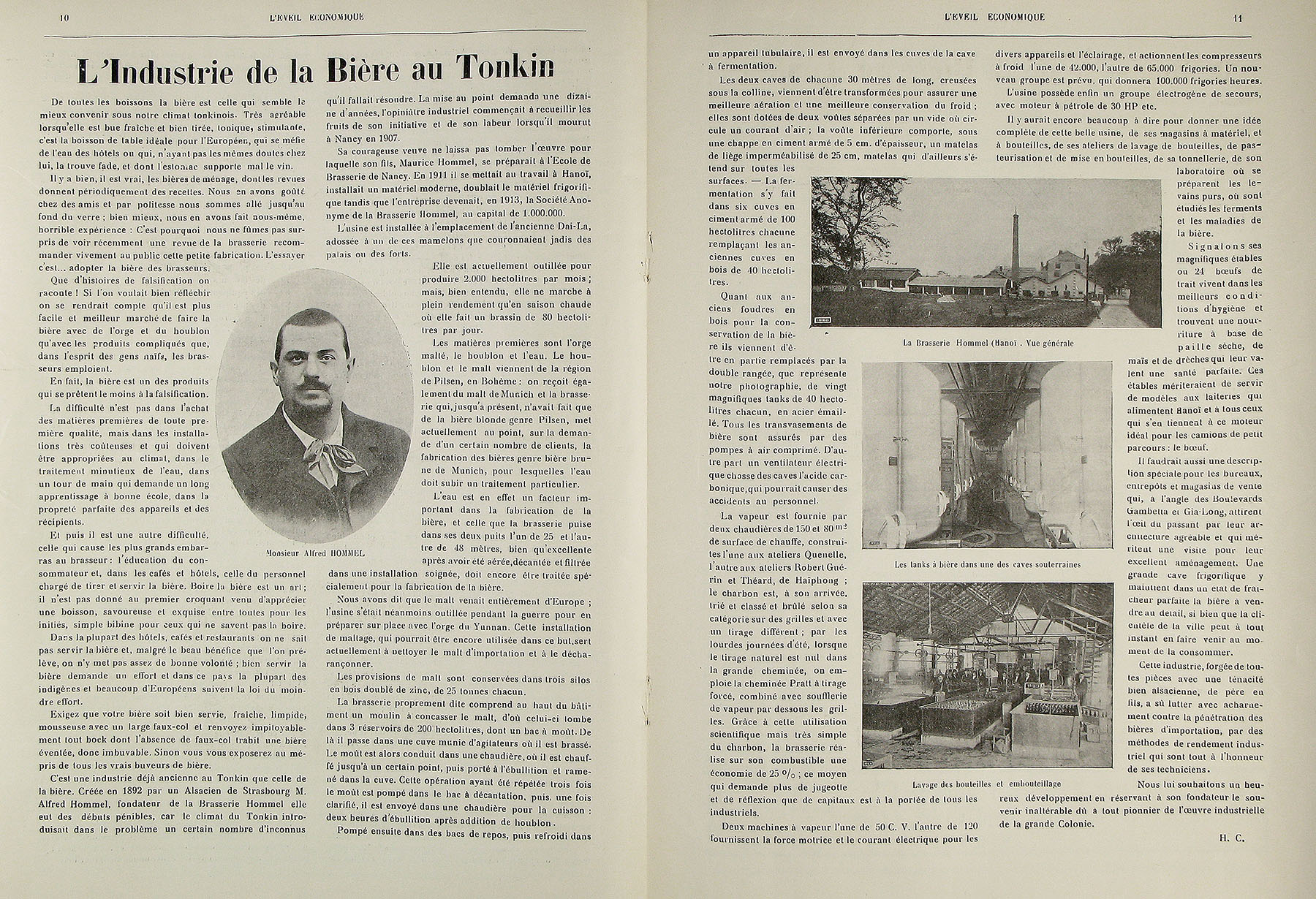

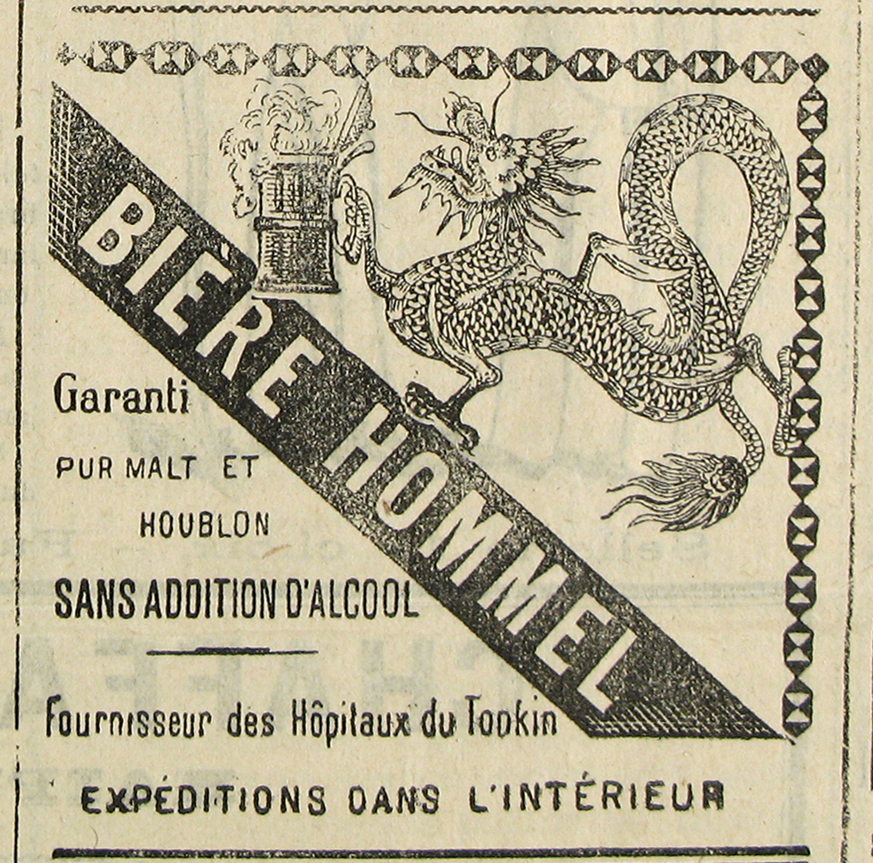

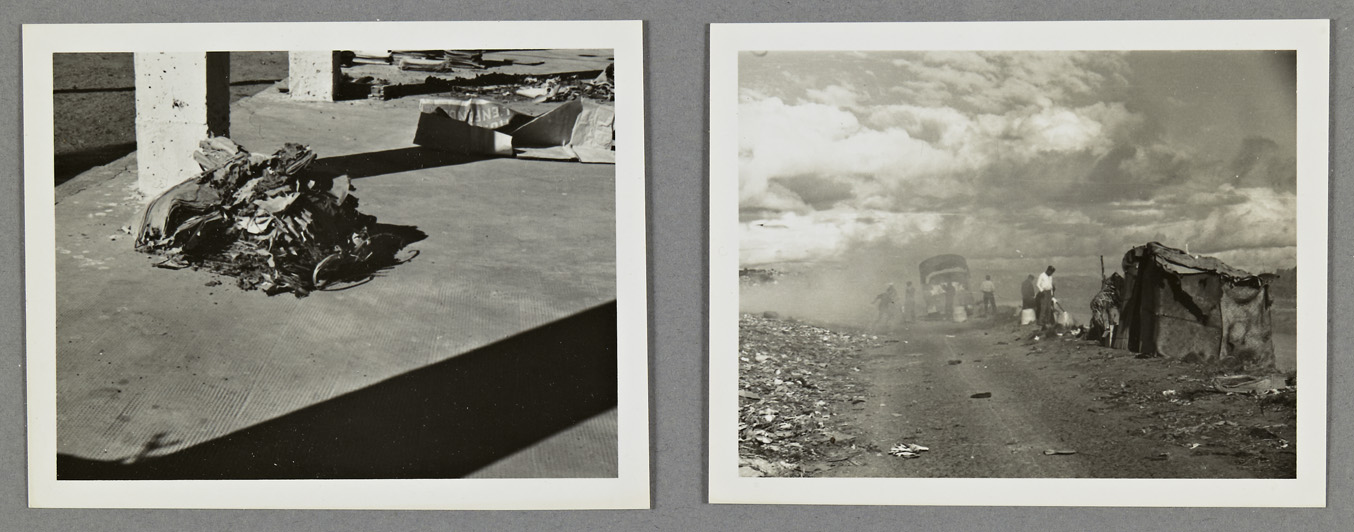

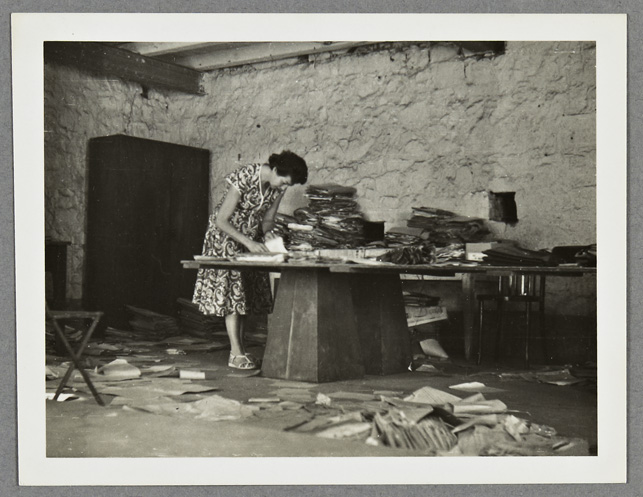

Ils exerçaient leur métier en Indochine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Sénégal, au Congo, sur la Côte française des Somalis, à Madagascar, en Inde, en Guadeloupe...   Fonctionnaire Les archives nationales d’outre-mer conservent des dizaines de milliers de dossiers de fonctionnaires, femmes et hommes ayant travaillé pour le ministère des Colonies, répartis dans plusieurs séries     Exploratrice Isabelle Eberhardt, Odette du Puigaudeau, Madeleine de Lyée de Belleau, Suzanne Bernus, Isabelle Massieu… toutes ces femmes ont quelque chose en commun, leur soif de l’aventure, leur curiosité, leur audace.     Danseuse royale (Cambodge) La « troupe de ballet royal » englobait plusieurs groupes de danseuses vivant à la cour du roi cambodgien. Elles dansaient lors de la réception de hauts-dignitaires étrangers, mais aussi lors de cérémonies rituelles dans l’enceinte du palais. Issues des grandes familles, elles entraient au service de la cour et suivaient un apprentissage long et difficile. Les danseuses cambodgiennes, avec leurs costumes somptueux, leurs chorégraphies sophistiquées et leur maquillage élaboré représentaient un sommet de l’exotisme pour les Européens. Elles fascinèrent les visiteurs des différentes expositions coloniales à Marseille en 1906 et 1922, à Vincennes en 1931.     Comédien-ne Le théâtre est une activité culturelle très prisée des Européens et des élites colonisées. Très vite des salles de spectacle se construisent dans les différents territoires de l’empire. En Indochine, la commission théâtrale gère les salles de Hanoi, Saigon et Haïphong. Les troupes théâtrales viennent de France pour des saisons qui durent 6 mois. On y joue du théâtre de vaudeville, des opérettes, des opéras-comiques. Claude Bourrin, ami de Louis Jouvet, acteur lui-même et fondateur d’une troupe puis premier directeur de l’opéra de Hanoi, défend un répertoire à la fois classique et populaire. En 1927, il programme une représentation de l’Avare de Molière. Par ailleurs, les territoires de l’Indochine ont une longue tradition de théâtre chanté et dansé (Vietnam, Cambodge, Laos). La rencontre du théâtre traditionnel annamite avec le théâtre français à la fin du XIXe siècle nourrit une veine créatrice nouvelle qui conduit le théâtre annamite vers la modernité. C’est le "théâtre rénové" qui utilise les ressorts de la dramaturgie occidentale au profit d'un sujet traditionnel. Les archives du Gouvernement général de l’Indochine et du ministère des Colonies conservent de nombreux dossiers sur le théâtre français en Indochine et quelques sources sur le théâtre traditionnel.     Brasseur En 1892 le strasbourgeois Auguste Hommel crée la « Brasserie de Hanoi ». L’usine se trouve sur les hauteurs de la ville près du Champ de Course, les bureaux et le magasin boulevard Jules Ferry. La bière blonde rencontre vite un vif succès grâce à son goût et à son prix modique, tant auprès des consommateurs européens qu’asiatiques. Au Café-Hôtel de la Paix, on la consomme aux cris de « Boy! Un bock d'Hommel, bien tiré... et pas trop de faux-col ». À partir de 1911, Maurice Hommel, formé à l’École de brasserie de Nancy, reprend et modernise l’affaire familiale avec sa mère. La « Brasserie Hommel » produit 6000 hectolitres dès l’année suivante. L’entreprise compte alors 80 employé-e-s. À partir de 1914, la Société gère la «Brasserie de Hanoï» et la «Brasserie du Coq d'Or». La Maison Hommel exporte vers la Chine et jusqu’en Inde. En 1927, La Société des Brasseries et Glaçières de l’Indochine (BGI) appartenant à Denis Frères prend le contrôle de la brasserie Hommel. Les ANOM ne conservent pas les archives de la Brasserie Hommel ni celle des BGI. Les dossiers concernant l’activité des brasseries se trouvent dans la série U (douanes et régies) du Gouvernement général de l’Indochine.     Archiviste « (…) ce n’est pas une mince besogne que celle d’archiviste dans une capitale coloniale, et toutes sortes d’épreuves y attendent le bon paléographe qui avait rêvé de mener, dans un paisible dépôt provincial ou dans un casier des Archives nationales, la plus méthodique des existences. » Ce court extrait des Éléments de l’histoire coloniale, publié par Georges Hardy en 1921 , donne le ton de ce que pouvait être la carrière d’un archiviste outre-mer au début du vingtième siècle. En effet, comme pour bon nombre d’autres professions, la rencontre avec le climat, le mode de vie et l’organisation administrative des colonies pouvait parfois s’avérer assez complexe et dans tous les cas, déstabilisante. Les fonctions d’archiviste pouvaient s’exercer de diverses manières selon les territoires : on rencontre aussi bien un agent bien en place, identifié, menant une politique d’archivage similaire à celle qui se pratiquait en métropole, que des bureaux « intermittents » où l’archiviste est sans cesse déplacé, n’a que peu de moyens et peine à justifier de l’importance de son rôle auprès de sa hiérarchie. Dans tous les cas de figure, le problème crucial s’avère celui du stockage matériel des documents. En fonction de l’intérêt relatif que nous venons d’évoquer, les archives sont ainsi malheureusement souvent entreposées dans des locaux inadaptés, avec les conséquences désastreuses que l’on peut imaginer sur leur conservation. La décolonisation entraîne également son lot de conséquences sur la question des archives : en renfort des archivistes locaux, des archivistes du ministère des Colonies sont envoyés afin de préparer, lorsque les conditions de sécurité le permettaient, le rapatriement des liasses, cartons et autres caisses de documents. L’exemple du témoignage de Marie-Antoinette Menier, responsable de la Section outre-mer à Paris, envoyée en mission à Djibouti, est assez savoureux pour donner le ton :

|

|