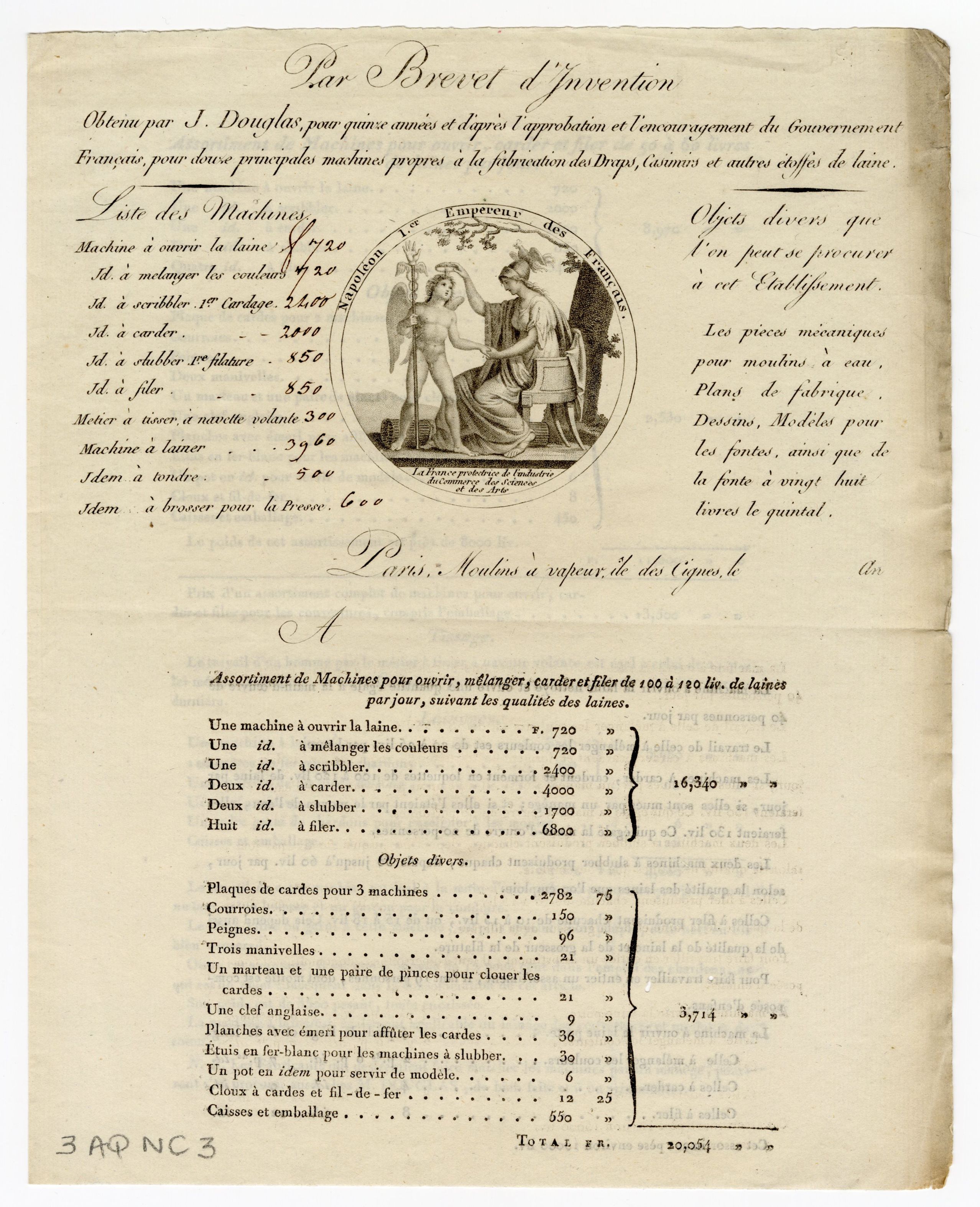

1802. James Douglas, ingénieur-mécanicien à Paris et ancien prisonnier de guerre anglais, propose au ministre de l’Intérieur d’acclimater en France des machines anglaises destinées à ouvrir, mélanger, carder et filer la laine. Il souhaite alors construire ses ateliers sur l’île aux Cygnes (sur la Seine). L’administration du consulat, désireuse de relancer l’industrie lainière française, déjà fortement éprouvée avant même la Révolution par la concurrence anglaise, accepte et lui affecte l’île en question. Trois ans plus tard, il s’agrandit en s’installant également dans l’ancien collège du cardinal Lemoine rue Saint-Victor, où il forme des ouvriers pour la fabrication du drap de troupes.

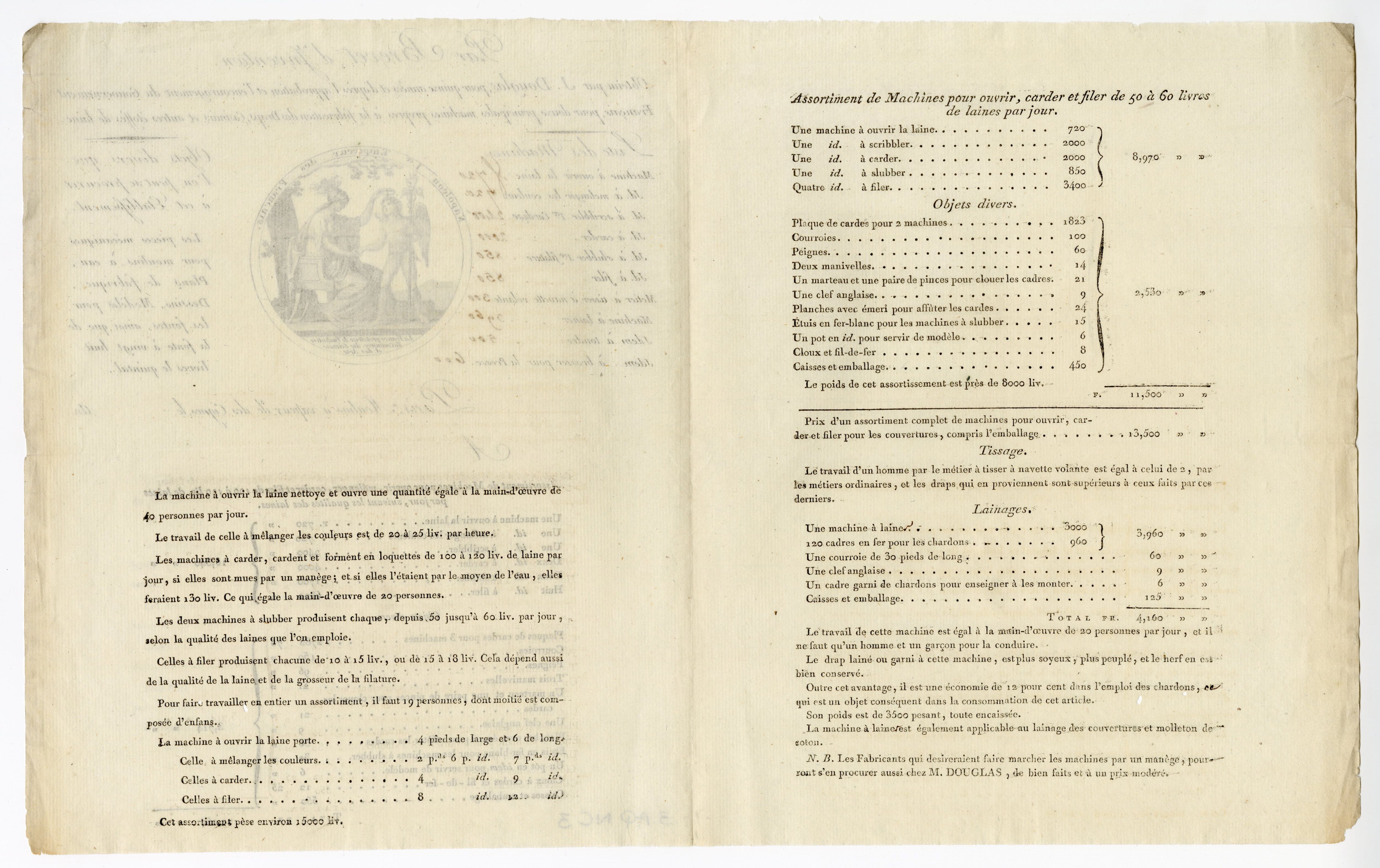

Les Archives nationales du monde du travail conservent, parmi les documents du fonds Briansiaux, un exemplaire du fascicule de présentation d’une machine développée par James Douglas. Celui-ci y explique comment il entend mettre fin au lainage manuel, qui consistait pour les ouvriers textiles à mouiller l’étoffe et à la frotter en la tirant de haut en bas avec des cardes (brosses dures) ou des têtes de chardons afin donner une direction déterminée aux poils. À la place, il propose une machine munie de deux cylindres à l’intérieur desquels passe la pièce de drap. Celle-ci est dirigée vers un tambour horizontal – dont la surface est munie de chardons - que l’ouvrier fait tourner à grande vitesse. L’opération peut en théorie se faire à deux : un homme et un garçon. Et pour un rendu nettement meilleur : l’étape du lainage était en effet connue pour être longue, fatigante et non uniforme sur toute l’étendue de la pièce – ce qui rendait le drap de laine coûteux.

Dans un même souci d’amélioration, James Douglas présente une autre machine appelée « loup » ou « diable », également pour ouvrir, nettoyer, carder et filer la laine. Celle-ci est munie d’un tambour à pointes de fer, de deux cylindres nourrisseurs avec toile sans fin et d’un treillage en fil de fer pour recueillir dans un tiroir la poussière et autres déchets de la laine. La laine projetée sur la toile est pressée par les cylindres puis travaillée par les pointes de fer. La nappe ainsi formée est extraite par des cylindres de sortie qui la font passer dans un autre tambour garni de plaques de cardes puis dans d’autres cylindres pour être finalement enroulée dans un tambour uni. Elle est ensuite épluchée et huilée puis étendue sur une toile qui passe dans une seconde machine similaire - la loquette - dont les tambours sont munis de hérissons pour la peigner. Il en sort un boudin qui est filé dans une machine type mull-jenny pour être tordu et filé « en gros » sur des fuseaux puis « en fin » par le dernier métier. L’ensemble, mu par un système de poulies et des rubans de cuir ou de cordes, permet selon le fascicule de présentation de réduire la main d’œuvre nécessaire de 60 à 19 ouvriers, dont la moitié d’enfants.

Les machines proposées par James Douglas illustrent les tentatives françaises pour innover dans le travail du textile tout en s’appuyant sur le modèle anglais. Ces véritables « transferts de technologie » sont alors fortement soutenus par l’État et constituent les prémices de la mécanisation de l’industrie lainière en France, autour de grands noms comme Guillaume Ternaux et William Cockerill.

Les fascicules de présentation des machines de James Douglas sont extraits du fonds François-Charles Briansiaux (1769-1825), négociant et banquier sous la Révolution et l’Empire. Celui-ci fonde en 1792 une maison de commerce qui porte son nom et devient en 1810 l’une des premières places commerciales en France avec un réseau de plus de 3 000 correspondants à travers l’Europe. Le négociant a donc très probablement eu entre ses mains ces brevets d’invention, peut-être présentés à lui pour quelque investissement ?

Le fonds d’archives Briansiaux couvre près de 150 mètres linéaires : il a été déposé par ses descendants directs en 1949 aux Archives nationales (site de Paris) puis transféré en 1996 au Centre des archives du monde du travail (Roubaix).

Il est accessible suivant les délais prévus parr le Code du patrimoine pour les archives publiques.

Prospectus des machines pour ouvrir,

Prospectus des machines pour ouvrir, Prospectus des machines pour ouvrir, mélanger, carder et filer la laine inventées par James Douglas,

Prospectus des machines pour ouvrir, mélanger, carder et filer la laine inventées par James Douglas,