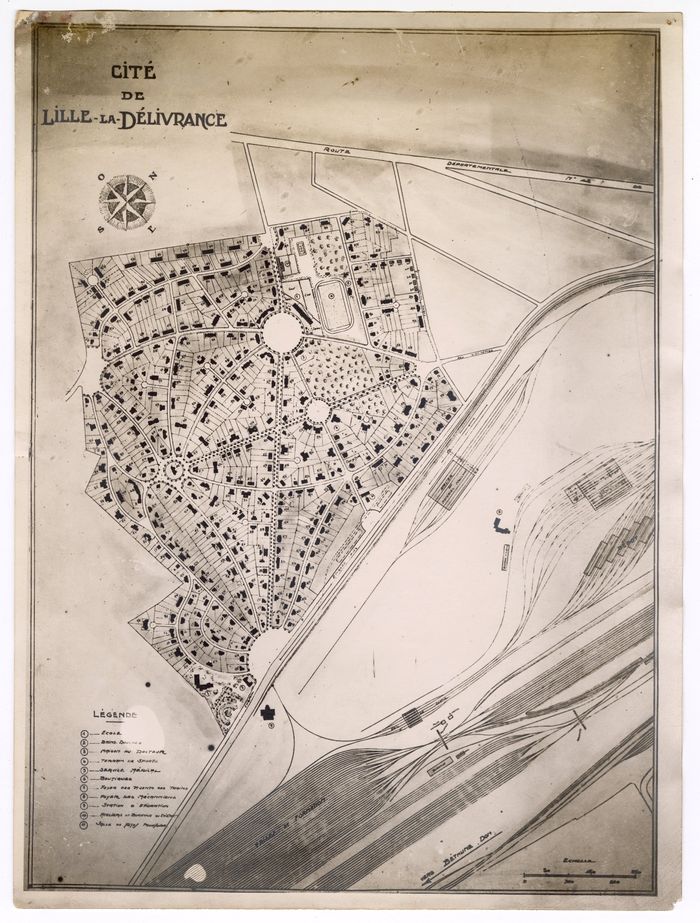

Cité-jardin La Délivrance à Lille (Nord),

Cité-jardin La Délivrance à Lille (Nord),Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans l’effervescence de la reconstruction, l’idée de la cité-jardin émerge dans les esprits des ingénieurs. S’inspirant des courants de pensées socialiste et patronale du XIXe siècle, ces derniers souhaitent concevoir un nouvel urbanisme garant de la paix et de la stabilité sociale.

La Compagnie du chemin de fer du Nord est précurseure dans la construction de ce nouveau type d’habitat grâce au programme de Raoul Dautry, en charge de la reconstitution des voies ferrées et des gares détruites lors de la guerre. Pour reconstruire, l’ingénieur a besoin de reconstituer la main d’œuvre et surtout de la conserver. Il décide donc d’ériger – non loin des grands axes ferroviaires – des cités-jardin afin d’y loger les cheminots et leurs familles.

Trente-deux cités sont construites en périphérie des villes. Les employés qui y sont logés, cadres et non qualifiés, bénéficient également d’équipements collectifs de qualité : écoles, commerces, centres de loisirs et même églises. Parmi les cités, celle de Tergnier (Aisne), est la plus importante avec 1 400 logements abritant jusqu’à 4 500 personnes dans les années 1920.

Couvrant la période 1845-1959, les archives de la Compagnie du chemin de fer du Nord (entrées 48 AQ et 202 AQ) conservées par les ANMT renferment plus d’1 kilomètre linéaire de documents. Archives des organes délibérants, du domaine privé, du service des titres, des secrétariats, de la comptabilité ou encore du personnel permettent de retracer toute l’histoire de cette société.

Fonds communicable suivant les délais du Code du patrimoine prévus pour les archives publiques.

Cité-jardin de Montdidier (Oise),

Cité-jardin de Montdidier (Oise), Maisons jumelles de la cité-cheminote d’Arras (Pas-de-Calais),

Maisons jumelles de la cité-cheminote d’Arras (Pas-de-Calais),